“3∼5m 높이 문양, 탁본이 실물보다 뚜렷”

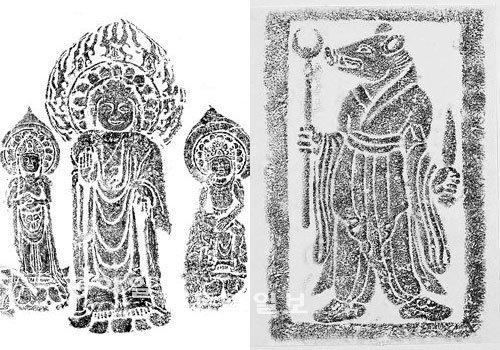

서산 마애삼존불, 보원사 법인국사보승탑의 사천왕상, 신륵사 다층석탑에 조각된 용 문양, 김유신묘의 12지신상…. 현장에 가도 자세히 들여다보지 않으면 세밀함을 알 수 없었던 문양들이 탁본을 통해 선명하게 모습을 드러냈다.

서울 성균관대박물관은 16일부터 2011년 3월 31일까지 특별전 ‘탁본으로 보는 한국문양’을 연다. 조동원 성균관대 명예교수(70·사진)가 최근 박물관에 기증한 탁본 450여 점 중 70점을 추려 전시를 꾸몄다.

“탁본은 돌을 씻고 화선지를 붙이는 것부터 시작해 먹물의 농도, 물이 젖은 정도 등 일일이 신경을 써야 잘 나옵니다.” 13일 오후 서울 종로구의 한 빌딩에서 만난 조 교수는 탁본의 어려움을 얘기했다. 그는 지난 40여 년간 전국에 흩어진 비석과 문양의 탁본을 떠 왔다.

“비석의 경우 솔질을 하는데 양각문양은 물수건으로 일일이 밀어 넣고 계속 문질러 탁본을 떠요. 그래서 품이 많이 들고 시간도 더 걸리죠.”

조 교수가 신륵사 다층석탑의 용 문양 탁본과 실제 문양을 찍은 사진을 가리켰다. “금석문은 탁본을 통해 가장 정확하게 볼 수 있습니다.” 사진 속 문양은 용머리 부분이 희미하지만 탁본에서는 뚜렷하게 나타났음을 알 수 있다. “3∼5m 높이의 탑과 조각상의 경우는 육안으로도 안 보이는 문양이 많은데 탁본을 뜨면 자세하게 볼 수 있죠.”

전시장에는 실물 사진과 탁본을 함께 전시해 비교 감상이 가능하다. 조 교수가 책상을 놓고 올라서서 탁본했다는 3m 높이의 전북 익산 연동리 석조여래좌상 광배(光背) 탁본은 전시장 벽면 한쪽을 가득 채웠다. 돌에 새겨진 연꽃무늬와 작은 불상을 통해 백제인들의 솜씨를 엿볼 수 있다.

강은지 기자 kej09@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0