‘梁惠王(양혜왕)·하’ 제6장에서 맹자는 제나라 宣王(선왕)에게 君臣(군신)과 上下(상하)가 각각 자기의 職分(직분)을 다하는 것이 王政(왕정)의 출발점이란 점을 강조했다. 우선 맹자는 제선왕에게, 왕의 신하가 처자를 친구에게 맡기고 초나라를 遊歷(유력)하고 돌아와 보니 처자가 얼고 주리고 있다고 한다면, 신하의 친구를 어떻게 하겠느냐고 물었다. 왕은 그런 인물은 신하로 삼지 않겠다고 대답했다. 맹자는 다시, 나라의 형법을 맡은 士師가 자기 휘하의 獄官(옥관)인 士를 제대로 다스리지 못한다면 그런 士師를 어떻게 하겠느냐고 물었다. 왕은 그런 士師는 파면해 버리겠다고 대답했다.

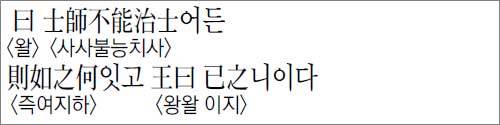

처음의 曰은 맹자의 말을 직접 인용하는 동사인데 주어를 생략했다. 한문에서는 문맥상 의미가 통하면 문장의 주요 성분을 생략하는 일이 많은데, 특히 대화문이 이어질 때 曰의 주어를 생략하는 일이 빈번하다. 士師는 獄官의 상관으로 그 아래에 鄕士(향사)와 遂士(수사)가 있었다고 한다. 주나라 때는 왕성에서 50리 이상 떨어진 지역을 鄕이라 하고 100리 이상 떨어진 지역을 遂라 했는데, 그 鄕과 遂의 재판을 담당하는 관리가 士였다고 한다. 治란 여기서는 장관이 그 관원을 다스리는 것을 말한다. 如之何는 ‘그를 어떻게 하겠습니까?’이다. 已는 파직시켜 떠나게 한다는 말이다.

공자도 ‘논어’에서 관리의 職分(직분)을 중시했다. 이를테면 ‘憲問(헌문)’의 첫 章에서 제자 原憲(원헌)이 부끄러움에 대해 묻자, 공자는 “나라에 도가 있거늘 하는 일 없이 祿俸(녹봉)만 받거나, 나라에 도가 없는데 뜻을 지키지 못하고 녹봉만 받는 것이 부끄러운 일이다”라고 했다. 오늘날의 정치구조와 사회조직에서도 특히 위정자나 관리직이 자신의 직분에 충실해야 할 것이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0