오페라 ‘파우스트’

노래 ★★★★☆ 연출·무대★★★★ 의상·안무 ★★★ 지휘 ★★☆

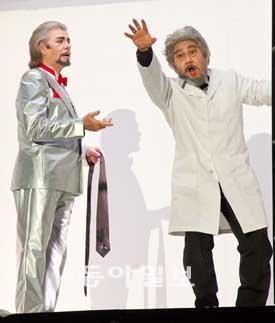

3월 16∼19일 서울 예술의전당 오페라극장에서 공연된 국립오페라단의 ‘파우스트’는 이분법으로 형상화한 무대가 인상적이었다. 오랜만에 연출가로 전면에 나선 예술감독 이소영, 의상디자인을 맡은 페이코스키와 고데는 흰색은 ‘선함’으로, 검은색은 ‘악함’으로 구분했다.

파우스트가 노인이었을 때는 흰옷을 입었지만 악마 메피스토펠레와 결탁한 이후 젊은 파우스트로 돌아왔을 땐 시종일관 검은색 옷차림이었다. 마을의 선량한 아가씨들도 흰색 옷을 입었으며 순진하고 착한 마르그리트도 하얀 옷을 입고 청순한 모습으로 악에 저항했다. 메피스토펠레는 검은색을 기조로 팔색조처럼 의상을 바꾸며 주위 사람들을 현혹했다.

무대 위는 성과 속, 신성함과 천박함이 하이브리드를 이뤘고 니콜라 마리의 빼어난 조명이 연출에 큰 힘이 되었다. 피날레 장면에서 마르그리트의 희생 이후 무대디자이너 로이크 티에노가 만든 철골구조의 삭막한 인간 문명과 대비해 거대한 나무들이 서있는 풍성한 푸른 숲으로 걸어가는 파우스트의 모습은 가장 현실적인 구원의 형상이었다. 마르그리트를 짝사랑하던 순진한 시벨이 신고 있던 초록색 스웨이드 슈즈도 마지막 구원 장면의 푸른 숲에 대한 희망을 내비친 힌트였다.

새뮤얼 래미는 간교함뿐만 아니라 인간 속에 살고 있는, 유머도 넘치는 인간적인 악마로서의 메피스토상을 창조했다. 성대는 전성기 같지 않았지만 풍부한 성량과 엄청난 카리스마로 메피스토의 세레나데 ‘내 사랑아 들리지 않는가?’ 등에서 음악을 꿰뚫는 해석은 백전노장이란 무엇인가를 들려줬다. 스스로 역할을 즐기면서 무대를 이끌어가는 능력도 탁월했으며 다른 배역들에 대한 배려도 돋보였다.

소프라노 알렉시아 불가리두의 모습은 문학 작품 속의 마르그리트를 보는 듯했다. 그는 청순하면서 동시에 유혹에 약한 모습의 마르그리트가 되어 매우 자연스럽고 굵은 선으로 열창했다. 마르그리트의 방에 화려하게 핀 벚꽃은 순수함의 절정이자 터지기를 기다리고 있는 처녀성과도 같았다. 김우경, 래미, 불가리두가 함께한 피날레 3중창은 쟁쟁했고 뜨거웠다. 오타비오 마리노의 지휘는 좀 더 섬세한 뉘앙스로 가수들의 루바토를 감싸 안았으면 싶었고, 합창의 테너 파트가 리듬을 명확히 따라가지 못한 점은 아쉬웠다.

장일범 음악평론가 KBS 클래식FM ‘장일범의 가정음악’ DJ

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0