부산 변안 ‘마실길’ 걷기

조금만 더 가면 훌륭한 게 나올 거라는

믿기 싫지만, 그래도 던져버릴 수 없는 희망이

여기까지 우리를 데리고 온 것처럼

모항도 그렇게 가는 거야

모항에 도착하면

바다를 껴안고 하룻밤 잘 수 있을 거야

어떻게 그런 일이 가능하냐고 너는 물어오겠지

아니, 몸에다 마음을 비벼 넣어 섞는 그런 것을

꼭 누가 시시콜콜 가르쳐 줘야 아나?

걱정하지 마, 모항이 보이는 길 위에 서기만 하면

이미 모항이 네 몸속에 들어와 있을 테니까

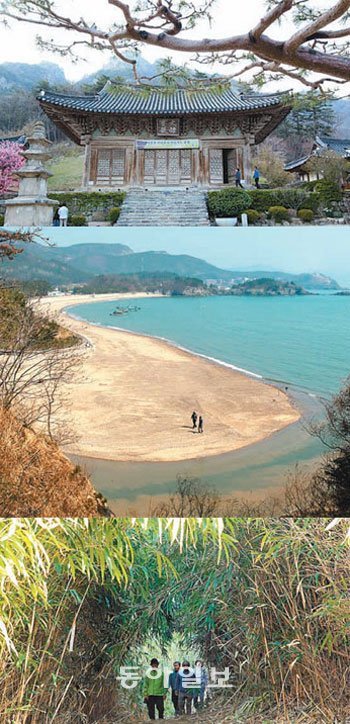

모항은 전북 부안 변산에 있다. 한자로 ‘茅項(모항)’은 ‘무성한띠 풀로 덮인 목덜미 모양의 마을’이란 뜻이다. 그만큼 한적하고 외진 어촌이었다. 오죽하면 ‘모항을 아는 것은 변산의 똥구멍까지 속속들이 다 안다는 뜻’(안도현 시인)이라고 했을까. 하지만 요즘 모항은 제법 커졌다. 관광객도 눈에 띄게 늘었다. 그래도 아직은 ‘바다를 껴안고 하룻밤 잘 수 있을’ 정도는 된다. 모항이 봄비처럼 몸속에 촉촉이 젖어온다.

변산(邊山)은 ‘갓뫼’다. ‘갯가에 있는 산줄기’이다. 서해안을 따라 누에처럼 웅크리고 있다. 높이도 기껏해야 해발 300∼508m(의상봉)에서 머문다. 길쭉하고 야트막한 누에잔등이 편안하게 남북으로 엎드려 있다. 변산은 가르마처럼 서해바다와 부안들판을 가른다. 바다 쪽 변산이 외변산이고, 들 쪽 변산이 내변산이다.

햇살은 바다변산에서 소금을 일구고, 들판변산에서 나락을 키운다. 바다변산은 바로 칠산 앞바다를 말한다. 한때 조기 울음소리가 가득했던 곳이다. 바다여신 계양할미가 버선발로 돌아다녀도 물젖는 일이 없었다. 들판변산은 호남평야의 끝자락이다. 고인돌이 누워있고 고려청자를 구웠다. 저마다 고단한 하루의 일을 끝낸 뒤 당산나무 앞에서 천지신령께 제사를 지냈다.

부안의 신석정 시인(1907∼1974)은 산등성이에 올라 서해바다를 물끄러미 바라보곤 했다. 그가 산에서 내려오면 시가 흘러나왔다. 그의 시는 ‘서해의 간지러운 해풍이 볼을 문지르고 지나갈 때 얻은 꿈 조각들’이었다. 그는 ‘무덤에 태산목을 심어 달라’고 유언했다. 태산목은 꽃과 잎이 큰 목련꽃 계통이다. 키가 훤칠한 시인을 닮았다.

채석강(彩石江)은 강이 아니다. 반질반질 영롱한 돌이 켜켜로 쌓여있는 해안절벽(1.5km)이다. 닭이봉(86m) 아랫도리를 감아 돈다. 서해 바닷물이 억만 년 어루만져 다져놓은 단단한 돌이다. 전 세계 70억 인구가 다 먹고도 남을 시루떡이다. 미국 의회도서관보다 훨씬 더 많은 수천만 권의 책이 쌓여있다.

채석강 절벽 아래 바윗돌은 칠흑처럼 검은색이다. 바닷물이 들락거리며 멸치젓갈의 잿빛으로 만들었다. 출렁이는 물결무늬도 뚜렷하다. 검은 돌은 흑진주처럼 반들반들하다. 먹을 너무 갈아 납작해진 벼룻돌 같다. 바닷물이 닿지 않는 윗부분은 바람에 삭아 회갈색이다. 겨우내 뒤란에 매달려 물기가 빠진 시래기 같다.

마실길은 젊은 군경이 오가던 해안초소길이 상당 부분 차지한다. 그곳을 지키던 군경들은 2007년 노무현 정부 시절 대부분 철수했다. 아직도 빈 벙커와 초소가 군데군데 남아있다. 얼룩무늬 시멘트벽이 빛이 바래 벗겨졌다. 초소길은 바다가 잘 보이는 곳을 따라 이어진다. 경치가 빼어난 곳엔 어김없이 초소나 벙커가 있다. 발밑에선 파도 소리가 간지럽게 밟힌다. 봄 햇살이 자글자글 기름이 자르르하다. 붉은 황토흙에 찰기가 넘쳐흐른다.

곰소만은 ‘만(灣)’이 아니라 ‘강(江)’ 같다. 강처럼 뭍으로 깊숙이 파고들었다. 언뜻 보면 영락없는 ‘벙벙한 강 하류’다. 마주보는 저쪽은 선운사가 있는 고창이다. 이쪽은 모항, 곰소, 줄포가 차례로 자리 잡고 있다. 곰소항은 곰처럼 생긴 두 개의 섬과 그 섬 앞바다 깊은 ‘소(沼)’를 아울러 부르는 이름이다. 속 깊은 사람을 ‘곰소 둠벙 속같이 깊다’고 하는 이유다. 곰소만에서 골짜기 안쪽으로 조금 들어가면 우반동이다. 혁명아 허균(1569∼1618)이 즐겨 찾은 곳이다. 1601년 7월, 부안기생 매창(1573∼1610)은 허균과 처음 만나 시와 인생을 논했다. 허균은 이곳에서 홍길동전을 썼다. 소설 홍길동전의 이상향 율도국 모델은 바로 변산 앞바다에 있는 섬 ‘위도’였다. 1653년, 서울에 있던 반계 유형원(1622∼1673)도 이곳에 내려와 책 1만 권을 쌓아놓고, 죽을 때까지 오로지 글만 썼다.

서해바다는 일몰이 장관이다. 적벽강 채석강 봉수대 솔섬이 안성맞춤이다. 붉은 홍시가 바닷물에 후루룩 잠긴다. 바다도 붉고, 하늘도 붉고, 산도 붉고, 나도 붉다. 연분홍 진달래꽃이 발그레 달아오른다. 산벚꽃 하얀 머리가 살짝 물든다.

김화성 전문기자 mars@donga.com

■ 왕벚꽃-겹매화 흐드러진 내소사

꽃살 문짝은 정면 3칸에 모두 8개가 있다. 정면에서볼 때 오른쪽에서3, 6번째 문짝엔 연꽃무늬가 새겨져 있다. 문짝 아래는 입을 다문 봉오리 모양이지만, 문짝 위쪽으로 올라갈수록 점점 꽃이 벌어진다. 문짝 맨 위쪽 연꽃은 활짝 꽃잎을 열었다. 문짝 아래 주춧돌은 울퉁불퉁 자연석이다. 검은 연뿌리를 닮았다.

역시 비구니스님이 지은 절집답다. 도대체 633년 백제무왕 때 이 절집을 지은 혜구두타 스님은 어떤 분일까. 현재의 대웅전은 1633년(인조 11년)에 다시 지은 것이지만 혜구두타 스님의 안목은 그대로 배어있다.

내소사 대웅전은 쇠냄새가 나지 않는다. 못을 하나도 쓰지 않았다. 나무를 하나하나 깎고 짜맞췄다. 법당 안은 그대로 극락세상이다. 빛바랜 단청이 그윽하고 웅숭깊다. 관음보살 화신인 관음조가 붓을 입에 물고 그렸다던가. 용과 봉황이 날고, 온갖 악기가 연주를 하고 있다. 용이 입에 물고기와 여의주를 물고 막 하늘에 오르고 있다. 극락조도 보인다.

내소사 뒤엔 관음봉(433m)이 솟아있다. 그 관음봉을 그대로 본떠 지은 것이 설선당이다. 설선당 앞마당에서보면, 두 귀가 봉긋이 솟은 것이 영락없는 관음봉이다. 설선당과 관음봉이 그대로 오버랩된다. 설선당의 편액 글씨도 명필 원교 이광사(1705∼1777)가 쓴 것이다. 역시 관음봉처럼 날아갈 듯하다. 내소사 뒤 언덕배기엔 청련암이 있다. 인촌 김성수 선생(1891∼1955)과 고하 송진우 선생(1889∼1945)이 밤새워 나라를 걱정하던 곳이다.

내소사(來蘇寺)의 ‘내소’는 ‘다음 세상에 다시 태어난다’는 뜻이다. 다음 세상은 곧 ‘미륵세상’이다. 고통 없이 누구나 평화롭게 잘사는 세상. 내소사 대웅전이 바로 그런 곳인 셈이다. 요즘 내소사는 왕벚꽃이 한창이다. 대웅전 앞 홍매화꽃은 시들었지만 아직 기품이 살아있다. 함박눈 같은 흰 벚꽃과 붉디붉은 겹매화꽃이 황홀하다. 천년 가까운 느티나무도 연초록 싹을 뒤늦게 내밀고 있다.

■ 천연기념물 호랑가시나무 군락

―이승철의 ‘변산 바람꽃’에서

변산은 식물의 보물섬이다. 호랑가시나무(천연기념물 제122호·사진), 후박나무(천연기념물 123호), 꽝꽝나무(천연기념물 124호), 미선나무(천연기념물 370호) 군락지가 있다. 난대성 호랑가시나무, 후박나무, 꽝꽝나무는 변산이 북방한계선이고, 미선나무는 변산이 남방한계선이다. 미선나무는 우리나라에서만 유일하게 자생하는 토종이다.

호랑가시나무 군락지는 마실길 도중인 모항 뒷자락 갓길 옆에 있다. 후박나무는 적벽강 바닷가에 있다. 꽝꽝나무는 불에 탈 때 꽝꽝 소리 내며 탄다고 해서 붙은 이름이다. 호랑가시나무와 사촌쯤 된다. 같은 감탕나뭇과인 것이다. 군락지가 미선나무와 같은 지역이다. 변산면 중계리에 200여 그루가 있다. 마실길 3구간에서 가깝다. ‘미선(尾扇)’은 열매가 둥근 부채처럼 생겨서 붙은 이름이다. 개나리처럼 이른 봄에 잎보다 흰 꽃이 먼저 핀다. 양지바른 기슭에 요즘 한창이다.

변산 호랑가시나무 군락지엔 약 700그루가 있다. 호랑가시나무는 은행나무처럼 암수가 따로 있다. 군락지엔 수나무가 대부분이다. 붉은 열매를 맺는 암나무는 드물다. 가을에 어쩌다 달린 열매도 새들이 득달같이 먹어 치운다. 호랑가시나무 잎은 타원형의 육각형이다. 매끈하고 윤이 난다. 호랑이의 날카로운 발톱을 닮았다. 잎 가장자리에 억센 가시가 달려 있다.

호랑가시나무는 크리스마스트리나 카드 장식물로 쓰인다. 잎과 줄기를 둥글게 엮은 것은 예수의 가시면류관을 상징한다. 붉은 열매는 예수의 붉은 핏방울이다. 나무껍질의 쓴맛은 예수의 고난을 뜻한다. 티티새(지빠귀) 로빈은 부리로 예수 가시면류관의 가시를 파먹었다. 이마를 파고드는 고통을 덜어주기 위해서였다. 하지만 티티새는 그 가시에 찔려 죽는다. 그래서일까. 요즘도 개똥지빠귀가 호랑가시나무 열매를 가장 좋아한다.

Travel Info

▽승용차

해안고속도로→부안나들목이나 줄포나들목→국도 30호선→부안→새만금전시관·호남고속도로→ 장성분기점→고창분기점→줄포나들목→국도 30호선→부안→새만금전시관

▽버스

서울강남터미널 부안행

▼주변 먹을거리

갑오징어 먹물죽(오죽) 격포 해변촌(063-581-5740) 횟집 격포 현대횟집(063-583-9944)

백합죽 계화회관(063-584-3075) 한식 당산마루(063-581-1626), 옛맛촌가든(063-583-9941)

꽃게장백반 수풍회관(063-583-9966), 칠산꽃게장(063-581-3470)

바지락죽 원조바지락죽(063-583-9763), 풍차백합바지락큰집(063-583-3883) 젓갈백반 곰소궁(063-584-1588)

▼문의

사단법인 변산마실길가꾸기모임 063-583-0155, 070-4258-9512

김화성 전문기자의 &joy >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

e글e글

구독

-

주성하 기자의 서울과 평양사이

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김화성 전문기자의 &joy]걸으면 길이요, 오르면 봉우리… 그래서 道峯이런가](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/05/13/36977038.6.eps)

댓글 0