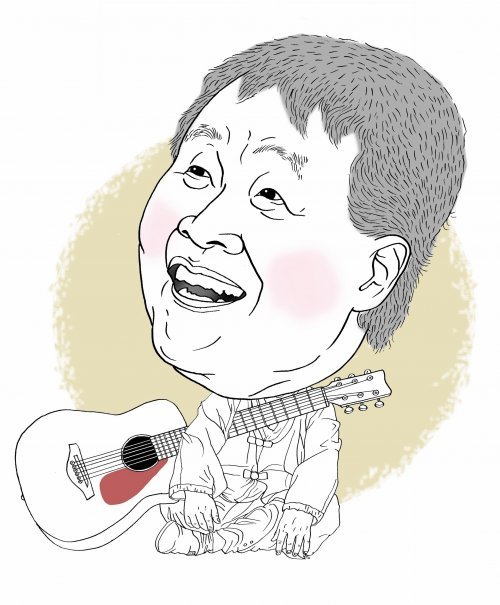

‘사랑이야’의 서정… ‘토함산’의 장엄… 한국대중음악의 축복

비록 번안곡으로만 이루어진 앨범이었지만 ‘트윈폴리오’의 데뷔 앨범(1969년)이자 마지막 음반이 던진 파장은 실로 대단했다. 당시의 젊은 대중은 이 듀오의 싱그러운 하모니에서 새로운 시대의 도래를 감지한 것이다.

하지만 명문 의대생이자 홀딱 빠질 만한 보이 소프라노적 미성으로 어린 여성팬들의 환호를 독점했던 윤형주가 이탈한 뒤 송창식은 홀로 서기를 힘겹게 시도했고, 그의 첫 자작곡인 ‘창밖에는 비오고요’를 담은 솔로 데뷔 앨범을 1970년에 발표한다.

김민기와의 합작이자 대학가의 오랜 애창곡으로 남게 되는 ‘내 나라 내 겨레’(1972년)를 지나 ‘피리 부는 사나이’와 ‘한번쯤’(1973년) 그리고 ‘맨처음 고백’(1974년)의 성공으로 주류의 달콤함으로 기우는가 했으나 1975년 영화 ‘바보들의 행진’의 사운드트랙을 통해 ‘왜 불러’와 ‘고래사냥’을 터뜨림으로써 우리의 불우했던 1970년대 청년문화의 마지막 불쏘시개가 되었다.

청년문화의 수많은 동료들이 대마초와 금지곡으로 구금의 운명에 빠졌을 때 그는 ‘사랑이야’와 ‘토함산’을 담은 1978년 앨범을 신호탄으로 외로운 거장의 반열에 오른다. 5공화국 시대의 3부작은 그것의 위대한 후속 사건이며 이 일련의 앨범들은 우리에게 대중음악의 예술적 품격을 가르쳐 주었다.

그러나 그 여운이 채 잦아들기도 전에 장면은 ‘돌돌이와 석순이’라는 해학적인 포크록으로 전환하고, 펜타토닉의 짧은 리프를 바탕에 둔 송창식 특유의 탈장르 연가 ‘20년 전쯤에’로 묵직한 아우라를 형성한 뒤 이 앨범의 무게중심이기도 한 비장의 ‘토함산’의 2박자 전주가 흘러나온다. 이 트랙은 식민지 시대의 유산인 트로트를 회피하지 않고 한국의 전통음악적 문법과 서구의 로큰롤로 정면돌파하려는 그의 의욕적인 문제 제기이다.

그러나 뭐니 뭐니 해도 그의 최대 성과는 현재까진 그의 마지막 앨범인 1986년 앨범으로, 그 중심엔 한국적 록이 과연 어떤 모습일 수 있을까에 대한 확고한 증명인 ‘담배가게 아가씨’가 놓여 있다. 1970년대 초반 ‘밤눈’이나 ‘새는’ 같은 노래에서 드러나듯이 자연에 대한 순결한 동경에서 그 기초를 닦은 그의 푸짐한 서정성은 결코 값싸지 않은 해학과 익살을, 또 다른 한편으로는 결코 피상적이지 않는 연가(戀歌)를 분만하게 한다. 별다른 주석이 필요하지 않은 ‘담배가게 아가씨’가 들려준 ‘이야기’의 유쾌한 자유로움과 16비트의 리듬을 마음대로 분절해 나가는 장인정신이야말로 오늘의 대중음악가들에게 사표가 될 만하다.

송창식은 베스트셀러의 스타가 아니라 스테디셀러의 작가이다. 비록 당대의 맞은편 봉우리인 조용필처럼 오빠부대의 열광을 끌고 다니진 못했지만, 1970년대와 1980년대를 살아남은 모든 사람의 가슴속에 똬리 틀고 있는 저잣거리의 현자였다.

강헌 대중음악평론가

강헌의 가인열전 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

박재혁의 데이터로 보는 세상

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[강헌의 가인열전]박정현](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/08/01/39218075.2.jpg)

댓글 0