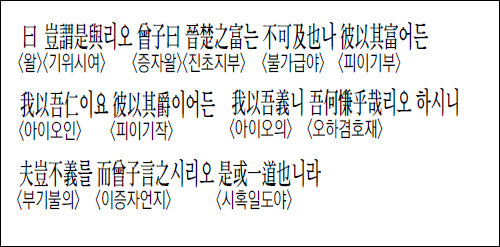

이 단락에 ‘彼以其富어든 我以吾仁이요 彼以其爵이어든 我以吾義니라’라는 名句(명구)가 나온다. 주체적 인간의 자부심과 기상이 잘 드러나 있어서, 옛 사람들도 삶의 지표로 삼았던 말이다.

맹자가 齊(제)나라 宣王(선왕)의 명을 어겨 조정에 가지 않고 景丑氏(경추씨)의 집으로 가자, 경추씨는 ‘군주가 명하여 부르시거든 말에 멍에 매기까지 기다리지 않는다’라고 하여 군주를 공경하는 예법을 맹자가 어겼다고 비판했다. 그러자 맹자는 군주에 대한 공경의 문제는 그런 작은 예절을 가리키는 것이 아니라고 했다. 豈謂是與는 어찌 군주의 命召(명소·명하여 부름) 문제를 두고 말한 것이겠는가라는 뜻이다. 그러고서 맹자는 공자의 제자 曾子의 옛일을 끌어와, 군주와 신하의 관계에 대해서는 역시 별도의 도리가 있다고 했다. 위 단락 맨 마지막의 是或一道也는 ‘이것도 어쩌면 군주와 신하의 관계에 시행할 수 있는 하나의 도일 것이다’라는 뜻이다.

晉과 楚는 맹자 때의 두 大國(대국)이다. 彼以其富의 以는 자격이나 수단을 가리키는 말을 끌어온다. 이하 4개의 구에 모두 같은 용법의 以를 사용했다. 또한 彼以其富 등 4개 구는 모두 술어동사를 생략했다. 굳이 보완한다면, 모두 과시할 誇(과)자를 쓰거나, 待我(대아)와 待彼(대피)를 교대로 쓸 수 있을 것이다. 吾何慊乎哉는 내가 어찌 유감스레 여기겠는가라는 뜻이다. 慊은 유감스레 여긴다는 말이다. 豈不義而曾子言之는 어찌 도리에 맞지 않는 것인데도 그것을 증자가 말했겠는가라고 반문하여, 그럴 리 없다고 인정하게 만드는 표현이다.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0