◇보이체크 - 각색★★★☆ 연출★★★☆ 연기★★★ 무대★★★☆

◇우어파우스트 - 각색★★★★ 연출★★★★ 연기★★★☆ 무대★★★★

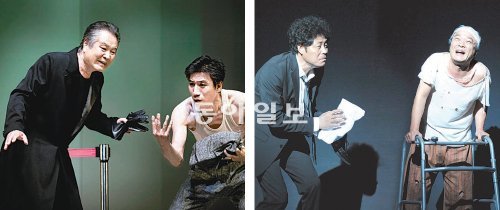

유럽 연출가와 국내 배우들이 짝을 이룬 연극 두 편이 앞서거니 뒤서거니 무대에 올랐다. 국립극단이 기획한 ‘보이체크’와 명동예술극장이 기획한 ‘우어(Ur·原)파우스트’다.

두 작품은 비슷하면서 다르다. 모두 독일 고전 희곡을 토대로 한 작품이란 점은 닮았다. 우어파우스트는 독일 문학사의 최고봉으로 꼽히는 괴테의 작품이다. 보이체크는 젊은 나이에 요절한 독일의 천재 극작가 게오르크의 미완성 유작이다.

여든셋까지 장수한 천재 극작가와 스물넷에 요절한 천재 극작가의 작품은 분명 다를 것이다. 하지만 우어파우스트가 괴테 필생의 역작 ‘파우스트’를 완성하기 50년 전 그의 나이 스물둘에 써놓은 초고라는 점을 감안하면 두 작품 모두 ‘젊은 작품’이 된다.

폴란드의 타데우시 브라데츠키 씨(56)가 연출한 보이체크와 독일의 다비트 뵈슈 씨(32)가 연출한 우어파우스트는 바로 이 무모한 젊음의 에너지에 주목했다. 두 연극은 모두 이 에너지를 무기 삼아 21세기에도 여전히 타락한 세상과 한판 씨름을 펼치고자 한다.

브라데츠키 씨의 ‘보이체크’는 19세기 독일 군대의 졸병 보이체크(서상원)를 21세기 가까운 미래 기업도시의 하급 노동자로 변신시킨다. 그리하여 사방팔방이 환한 조명에 노출된 무대를 포스트모던한 서커스 공간으로 바꾸고 배우들은 그 서커스에서 냉소적 웃음만 끌어내는 광대처럼 그린다. 그들은 부당한 자본권력에 농락당하는 영혼의 아픔을 연기하는 것이 아니라 그 부당함의 고발자로 기능한다. 브레히트의 교훈극 전통에 충실한 연출이다.

하지만 정작 한국 배우들은 자신이 맡은 배역과 정서적 교감의 끈을 끊어내지 못했다. 그리하여 반질반질한 표면을 지향하는 연출과 끈적끈적한 내면을 지향하는 연기가 불협화음을 빚어냈다. 차가운 광대극과 뜨거운 인간극의 충돌이었다.

메피스토는 파우스트의 제자를 농락하고 파우스트가 유혹하는 그레트헨(장지아·이지영)을 강간해 자신의 씨를 배게 한다. 즉 메피스토를 계몽주의 시대의 영웅(파우스트) 내부에 숨어 있는 악마적 무의식으로 형상화한 것이다.

이런 냉소적 시선은 원작에서 파우스트와 그레트헨의 구원을 보증하는 신을 보행기와 휠체어에 의지하는 병든 노인(정규수)으로 묘사한 지점에서 극에 달한다. 뵈슈 씨는 그렇게 젊은 예술가 괴테의 이름을 빌려서 부도덕하고 타락한 세계에 대한 분노를 타액과 정액으로 범벅된 오욕의 무대로 너무도 태연하게 빚어낸다.

과연 늙은 괴테가 이에 동의할까. 옻칠을 한 듯 새까만 어둠을 핥아먹던 목조 무대는 일체의 회색빛 회의를 용납하지 않으려는 듯 하나둘씩 토해냈던 배우들을 순식간에 다시 삼켜버렸다.

권재현 기자 confetti@donga.com

권재현 기자의 망연자실 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

카드뉴스

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

이주현의 경매 길라잡이

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[권재현 기자의 망연자실]죽어도 죽지 못하는 저주의 끝은…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/09/20/40443072.2.jpg)

댓글 0