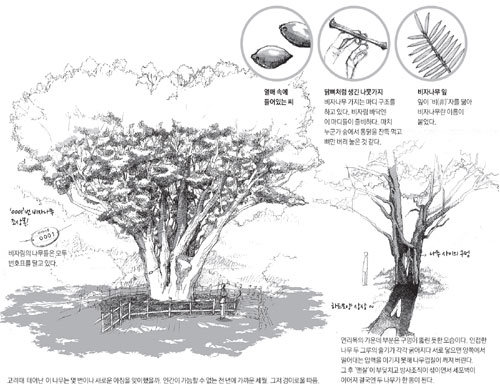

비자나무 연리목 그림자서 하트그림 상상하다

비자나무는 바늘잎나무(침엽수)이지만 특이하게도 따뜻한 곳을 좋아한다. 그래서 우리나라에선 남부지방과 제주에서만 그 모습을 볼 수 있다. 특히 제주에는 단일 수종의 숲으로는 세계 최대 규모인 비자림이 있다. 사계절 내내 초록빛 피톤치드를 한가득 쏟아내는 이 소중한 숲은 천연기념물 374호로 지정돼 보호받고 있다.

○ 꽃이 열매로 자라는 데 2년

이곳 숲에 살고 있는 비자나무는 2878그루다. 이렇게 정확한 수치는 나무마다 일련번호를 매겨 관리하고 있기 때문에 나온 것이다. 비자나무는 100년 동안 지름이 겨우 20cm 정도밖에 자라지 않는, 나이테도 잘 보이지 않을 정도로 느리게 자라는 나무다. 그래서 당분간 비자림에는 새로 번호를 붙여줄 새 식구가 없을 것이라고 한다.

비자나무 꽃은 보일 듯 말듯 피어나고, 열매로 자라는 데 2년이라는 세월이 걸린다. 이 열매 안에 있는 씨앗을 비자라고 한다. 동의보감에는 비자를 하루 7알씩 일주일만 먹으면 기생충이 없어진다고 했다. 그래서 비자는 예로부터 구충제로 이용됐고, 씨에서 짠 기름은 먹거나 등잔불 기름으로 쓰였다.

또한 비자나무 하면 목재를 빼 놓을 수 없다. 고려사에는 비자나무 목재의 재질이 좋아 원나라에서 궁궐을 짓기 위해 가져갔다는 기록도 있다. 그중 가장 각광받던 쓰임새는 역시 바둑판이었다. 지금은 비자나무를 베어 바둑판을 만든다는 것은 상상조차 할 수 없지만, 지금 우리나라에 남아 있는 억대를 호가하는 바둑판은 모두 비자나무로 만들었다고 한다. 과연 그런 귀한 바둑판 위에 놓는 한 수 한 수의 느낌은 어떨지 궁금해진다.

○ 영원한 사랑이 있기는 할까

울창한 숲에는 잎들 사이를 통과한 가느다란 빛이 차분한 분위기를 만들고 있었다. 일본 SF소설의 거장인 쓰쓰이 야스타카(筒井康隆)는 ‘멈추어 선 사람들’이란 단편소설에서 식물이 되어가는 인간의 모습을 다뤘다. 땅에 심어진 사람들의 다리에서 뿌리가 자라고, 서서히 기억을 잃어가며 나무가 되어간다는 내용이었다. 소설을 읽을 때는 죽음보다 무섭다는 고독의 세계를 만나는 듯한 느낌이 강했다. 하지만 지금은 나무가 되어가는 사람들이 어떤 생각을 했을지 알고 싶어진다.

나는 연리목을 보며 나무가 된 어느 연인을 상상해 봤다. 수백 년을 함께 서서 사계절을 맞으며 긴 시간 동안 이야기를 나눌 수 있는 건 행복일까, 아니면 불행일까! 옆에 있는 안내판에 씌어 있는 내용이 눈에 들어왔다. ‘연리목에서 영원한 사랑을 빌면 소원대로 이루어집니다.’ 인간은 고사하고 나무조차도 영원히 살지 못하는데 과연 영원한 사랑이 있을까. 하지만 비자림 가득한 열매들을 보며 곰곰 생각해 보니 영원히 살아 있어야만 영원히 사랑할 수 있는 것은 아니라는 걸 깨닫게 됐다. 생명체는 시간 속에서 자신의 존재를 지속시키고, 사랑을 이어가는 방편을 갖고 있다. 바로 자식과 그 자손을 통해서다.

나는 숲에서 자라는 나무들을 생각했다. 그리고 지구 위에 사는 많은 사람을 생각했다. 먼 훗날에도 나무와 사람은 지금처럼 온 세상을 가득 채우고 있을 테고 사랑도 여전히 지속되고 있겠지.

연리목 구멍 사이로 내려앉은 햇살이 나무를 보듬어 주는 듯 가지런하게만 느껴지던 가을 오후였다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]건축가 우경국이 만드는 집](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/10/21/41303449.1.jpg)

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0