르네상스 예술은 실로 광범위한 주제다. 예술과 종교의 동반자적 관계는 선사시대의 동굴벽화에서부터 시작되었다. 그리고 그 둘의 사이는 밀고 당기기를 반복하는 연인처럼 이어져왔다. 그러다 유럽에서 예술과 종교의 불협화음이 처음 나타나기 시작했다. 십자군전쟁이 실패하자 교회의 권위가 추락했고 직물산업과 은행업의 선두를 달리던 이탈리아 중상주의(重商主義)의 발달로 르네상스는 마침내 전성기를 맞게 된다.

그 유명한 르네상스 예술의 거장들, 즉 레오나르도 다빈치, 라파엘로, 미켈란젤로의 감수성은 강둑에 가둬두었던 봇물이 터지듯이 용솟음쳤다. 신을 부정하지는 않았지만 신 중심의 사고에서 벗어나 인간 중심의 사고를 중시하게 되었고 순수한 미의식을 회복하려고 했다. 레오나르도 다빈치의 모나리자는 눈썹 없고 볼품없는 외모의 소유자지만 풍만한 가슴을 드러낸다. 작가의 지성과 기교가 한껏 담긴 은은한 미소에는 그 어느 미인 못지않은 자신감이 나타난다. 미켈란젤로가 그린 시스티나 성당의 벽화도 그렇다. 예수님과 아담이 그려진 천지창조는 마치 식스팩을 가진 몸짱을 보는 듯, 근육질의 인간상을 표현했다.

하지만 레오나르도 다빈치가 만든 의학서의 해부도는 그저 삽화일까? 예술성이 살아 숨쉬는 소묘 작품일까? 또 그가 고안한 다양한 건축기구와 비행기구를 볼 때 그는 공학도일까? 아님 이상적인 수학자일까?

현대에 와서 패션디자이너들이 자신의 이름을 딴 의상실을 열었을 때 그들은 ‘르네상스 맨’이었다. 의상 한 벌의 새로운 라인을 찾아내기 위해 직접 스케치를 했고, 이를 바탕으로 실루엣을 표현하기 위해 또 직접 드레이핑을 하고 시침질을 했다. 재단과 봉제까지도 직접 관여했던 것이다. 직물의 선택과 색감의 조화, 그리고 완성된 옷을 선보이는 패션쇼의 무대설계며 모델의 손동작 하나에까지 디자이너의 섬세한 손길이 미치지 않는 곳이 없었다.

그러나 그 후 기성복 산업이 발달했고 패션그룹은 글로벌화됐다. 패션에서도 효율성과 전문성을 내세우게 되면서 디자이너와 재단사의 기본적인 이분관계가 아닌 크리에이티브 디렉터, 스타일리스트, 컬러리스트, 텍스타일 컨버터, 프로덕션 디자이너, 아트디렉터, PR디렉터 등등 수많은 직종이 생겨났다. 디자이너가 모두 할 수 있는 일이기도 하지만 직접 도맡아 하기에는 그 규모와 범위가 너무 커져버린 탓이다.

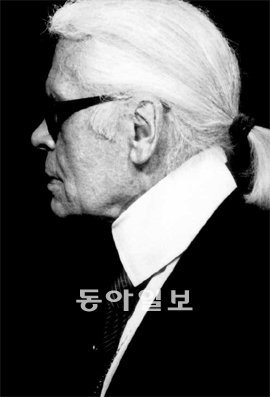

지금은 ‘보그 패션 어워드’로 바뀐 제1회 ‘VH1 패션&뮤직 어워드’에서 샤넬, 펜디, 클로에의 수석디렉터이자 사진가, 광고감독인 카를 라거펠트는 말 그대로 ‘르네상스 맨’이라는 상을 받았다. 브랜드 3개를 만들고 그에 따르는 모든 창조적인 작업을 직접 총괄했던 그에게 바치는 경외와 헌정의 의미였다.

패션디자이너·홍익대 섬유미술패션디자인과 교수

간호섭 교수의 패션 에세이 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

e글e글

구독

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[간호섭 교수의 패션 에세이]디자이너여, 시그너처가 있는가](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/11/03/41616293.1.jpg)

댓글 0