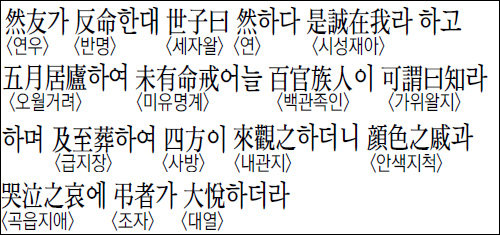

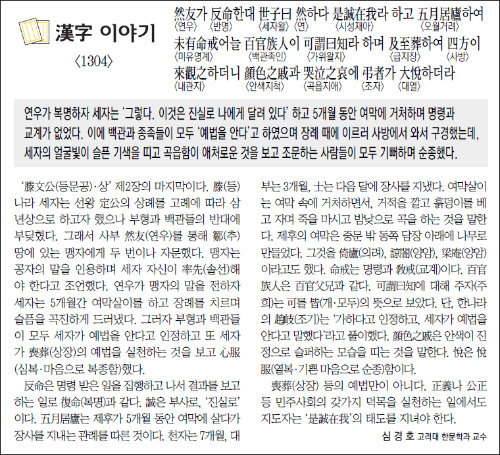

‘등文公(등문공)·상’ 제2장의 마지막이다. 등(등)나라 세자는 선왕 定公의 상례를 고례에 따라 삼년상으로 하고자 했으나 부형과 백관들의 반대에 부딪혔다. 그래서 사부 然友(연우)를 통해 鄒(추) 땅에 있는 맹자에게 두 번이나 자문했다. 맹자는 공자의 말을 인용하며 세자 자신이 率先(솔선)해야 한다고 조언했다. 연우가 맹자의 말을 전하자 세자는 5개월간 여막살이를 하고 장례를 치르며 슬픔을 곡진하게 드러냈다. 그러자 부형과 백관들이 모두 세자가 예법을 안다고 인정하고 또 세자가 喪葬(상장)의 예법을 실천하는 것을 보고 心服(심복·마음으로 복종함)했다.

反命은 명령 받은 일을 집행하고 나서 결과를 보고하는 일로 復命(복명)과 같다. 誠은 부사로, ‘진실로’이다. 五月居廬는 제후가 5개월 동안 여막에 살다가 장사를 지내는 관례를 따른 것이다. 천자는 7개월, 대부는 3개월, 士는 다음 달에 장사를 지냈다. 여막살이는 여막 속에 거처하면서, 거적을 깔고 흙덩이를 베고 자며 죽을 마시고 밤낮으로 곡을 하는 것을 말한다. 제후의 여막은 중문 밖 동쪽 담장 아래에 나무로 만들었다. 그것을 倚廬(의려), 諒闇(양암), 梁庵(양암)이라고도 했다. 命戒는 명령과 敎戒(교계)이다. 百官族人은 百官父兄과 같다. 可謂曰知에 대해 주자(주희)는 可를 皆(개·모두)의 뜻으로 보았다. 단, 한나라의 趙岐(조기)는 ‘가하다고 인정하고, 세자가 예법을 안다고 말했다’라고 풀이했다. 顔色之戚은 안색이 진정으로 슬퍼하는 모습을 띠는 것을 말한다. 悅은 悅服(열복·기쁜 마음으로 순종)함이다.

喪葬(상장) 등의 예법만이 아니다. 正義나 公正 등 민주사회의 갖가지 덕목을 실천하는 일에서도 지도자는 ‘是誠在我’의 태도를 지녀야 한다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0