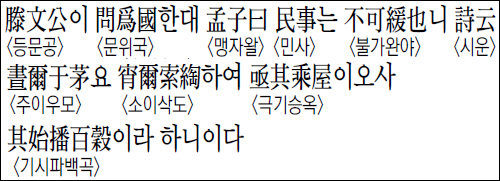

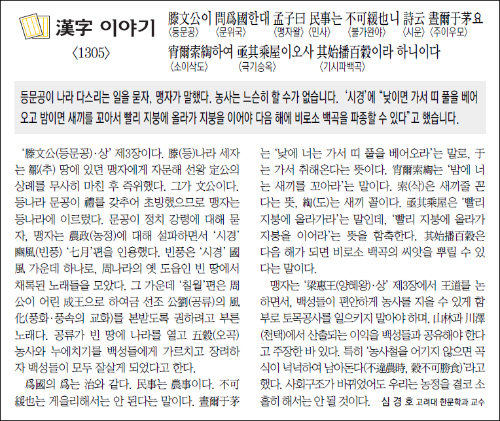

‘등문공·상’ 제3장이다. 등나라 세자는 鄒(추) 땅에 있던 맹자에게 자문해 선왕 定公의 상례를 무사히 마친 후 즉위했다. 그가 文公이다. 등나라 문공이 禮를 갖추어 초빙했으므로 맹자는 등나라에 이르렀다. 문공이 정치 강령에 대해 묻자, 맹자는 農政(농정)에 대해 설파하면서 ‘시경’ 빈風(빈풍) ‘七月’편을 인용했다. 빈풍은 ‘시경’ 國風 가운데 하나로, 周나라의 옛 도읍인 빈 땅에서 채록된 노래들을 모았다. 그 가운데 ‘칠월’편은 周公이 어린 成王으로 하여금 선조 公劉(공류)의 風化(풍화·풍속의 교화)를 본받도록 권하려고 부른 노래다. 공류가 빈 땅에 나라를 열고 五穀(오곡) 농사와 누에치기를 백성들에게 가르치고 장려하자 백성들이 모두 잘살게 되었다고 한다.

爲國의 爲는 治와 같다. 民事는 農事이다. 不可緩也는 게을리해서는 안 된다는 말이다. 晝爾于茅는 ‘낮에 너는 가서 띠 풀을 베어오라’는 말로, 于는 가서 취해온다는 뜻이다. 宵爾索도는 ‘밤에 너는 새끼를 꼬아라’는 말이다. 索(삭)은 새끼줄 꼰다는 뜻, 도(도)는 새끼 꼴이다. (극,기)其乘屋은 ‘빨리 지붕에 올라가라’는 말인데, ‘빨리 지붕에 올라가 지붕을 이어라’는 뜻을 함축한다. 其始播百穀은 다음 해가 되면 비로소 백곡의 씨앗을 뿌릴 수 있다는 말이다.

맹자는 ‘梁惠王(양혜왕)·상’ 제3장에서 王道를 논하면서, 백성들이 편안하게 농사를 지을 수 있게 함부로 토목공사를 일으키지 말아야 하며, 山林과 川澤(천택)에서 산출되는 이익을 백성들과 공유해야 한다고 주장한 바 있다. 특히 ‘농사철을 어기지 않으면 곡식이 넉넉하여 남아돈다(不違農時, 穀不可勝食)’라고 했다. 사회구조가 바뀌었어도 우리는 농정을 결코 소홀히 해서는 안 될 것이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0