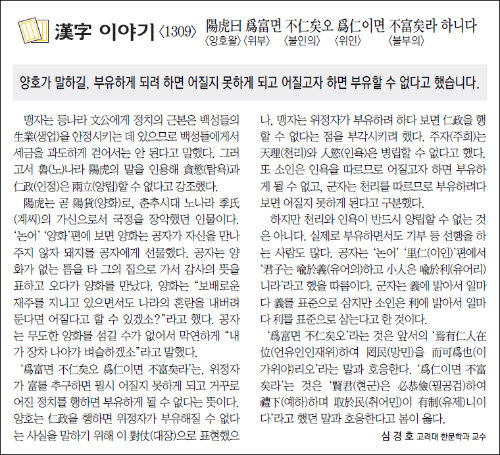

맹자는 등나라 文公에게 정치의 근본은 백성들의 生業(생업)을 안정시키는 데 있으므로 백성들에게서 세금을 과도하게 걷어서는 안 된다고 말했다. 그러고서 魯(노)나라 陽虎의 말을 인용해 貪慾(탐욕)과 仁政(인정)은 兩立(양립)할 수 없다고 강조했다.

陽虎는 곧 陽貨(양화)로, 춘추시대 노나라 季氏(계씨)의 가신으로서 국정을 장악했던 인물이다. ‘논어’ ‘양화’편에 보면 양화는 공자가 자신을 만나주지 않자 돼지를 공자에게 선물했다. 공자는 양화가 없는 틈을 타 그의 집으로 가서 감사의 뜻을 표하고 오다가 양화를 만났다. 양화는 “보배로운 재주를 지니고 있으면서도 나라의 혼란을 내버려둔다면 어질다고 할 수 있겠소?”라고 했다. 공자는 무도한 양화를 섬길 수가 없어서 막연하게 “내가 장차 나아가 벼슬하겠소”라고 말했다.

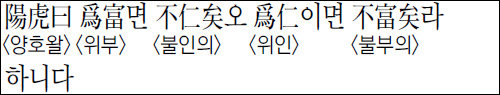

‘爲富면 不仁矣오 爲仁이면 不富矣라’는, 위정자가 富를 추구하면 필시 어질지 못하게 되고 거꾸로 어진 정치를 행하면 부유하게 될 수 없다는 뜻이다. 양호는 仁政을 행하면 위정자가 부유해질 수 없다는 사실을 말하기 위해 이 對仗(대장)으로 표현했으나, 맹자는 위정자가 부유하려 하다 보면 仁政을 행할 수 없다는 점을 부각시키려 했다. 주자(주희)는 天理(천리)와 人慾(인욕)은 병립할 수 없다고 했다. 또 소인은 인욕을 따르므로 어질고자 하면 부유하게 될 수 없고, 군자는 천리를 따르므로 부유하려다 보면 어질지 못하게 된다고 구분했다.

‘爲富면 不仁矣오’라는 것은 앞서의 ‘焉有仁人在位(언유인인재위)하여 罔民(망민)을 而可爲也(이가위야)리오’라는 말과 호응한다. ‘爲仁이면 不富矣라’는 것은 ‘賢君(현군)은 必恭儉(필공검)하여 禮下(예하)하며 取於民(취어민)이 有制(유제)니이다’라고 했던 말과 호응한다고 봄이 옳다.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

![수집품 과시한 ‘경이의 방’, 르네상스 꽃피웠다[책의 향기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211752.1.thumb.jpg)

![[사설]멀쩡한 학교 헐고 다시 짓느라 3천억 낭비… “남아도 딴 덴 못 줘”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211620.1.thumb.jpg)

댓글 0