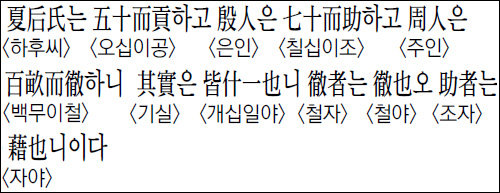

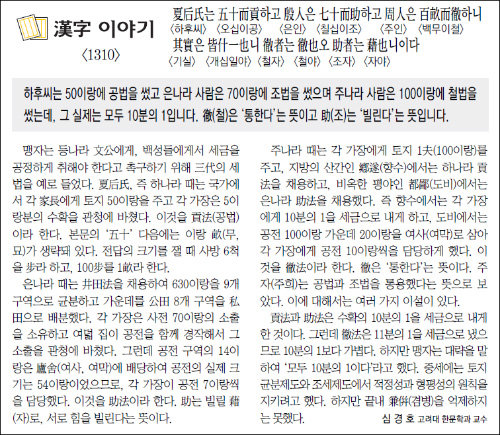

맹자는 등나라 文公에게, 백성들에게서 세금을 공정하게 취해야 한다고 촉구하기 위해 三代의 세법을 예로 들었다. 夏后氏, 즉 하나라 때는 국가에서 각 家長에게 토지 50이랑을 주고 각 가장은 5이랑분의 수확을 관청에 바쳤다. 이것을 貢法(공법)이라 한다. 본문의 ‘五十’ 다음에는 이랑 畝(무, 묘)가 생략돼 있다. 전답의 크기를 잴 때 사방 6척을 步라 하고, 100步를 1畝라 한다.

은나라 때는 井田法을 채용하여 630이랑을 9개 구역으로 균분하고 가운데를 公田 8개 구역을 私田으로 배분했다. 각 가장은 사전 70이랑의 소출을 소유하고 여덟 집이 공전을 함께 경작해서 그 소출을 관청에 바쳤다. 그런데 공전 구역의 14이랑은 廬舍(여사, 여막)에 배당하여 공전의 실제 크기는 54이랑이었으므로, 각 가장이 공전 7이랑씩을 담당했다. 이것을 助法이라 한다. 助는 빌릴 藉(자)로, 서로 힘을 빌린다는 뜻이다.

주나라 때는 각 가장에게 토지 1夫(100이랑)를 주고, 지방의 산간인 鄕遂(향수)에서는 하나라 貢法을 채용하고, 비옥한 평야인 都鄙(도비)에서는 은나라 助法을 채용했다. 즉 향수에서는 각 가장에게 10분의 1을 세금으로 내게 하고, 도비에서는 공전 100이랑 가운데 20이랑을 여사(여막)로 삼아 각 가장에게 공전 10이랑씩을 담당하게 했다. 이것을 徹法이라 한다. 徹은 ‘통한다’는 뜻이다. 주자(주희)는 공법과 조법을 통용했다는 뜻으로 보았다. 이에 대해서는 여러 가지 이설이 있다.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/29/45157002.1.jpg)

댓글 0