드라마 ‘베토벤 바이러스’에 등장한 아무것도 연주하지 않는 특이한 곡 ‘4분 33초’

드라마 ‘베토벤 바이러스’를 통해 널리 알려진 존 케이지의 ‘4분 33초’는 제목처럼 4분33초 동안 연주자가 아무 것도 연주하지 않는 특이한 작품입니다. 연주되는 소리는 아무 것도 없고 4분33초간 연주장에 있는 모든 소리가 섞여 작품이 완성되는 것이지요.

그럼, 이 곡의 악보는 어떻게 생겼을까요? 음표는커녕 ‘I TACET II TACET III TACET’이 전부입니다. 로마 숫자 사이에 씌어있는 TACET은 ‘silent(침묵)’라는 뜻의 음악 용어입니다. 로마 숫자로 구분된 악장에는 각각 33초, 2분40초, 1분20초로 하라는 길이 제한만 있을 뿐입니다. 1952년 초연 당시 악장을 구분하기 위해 연주자는 시간에 맞춰 피아노 뚜껑을 열었다 닫았다만 하다가 퇴장했습니다.

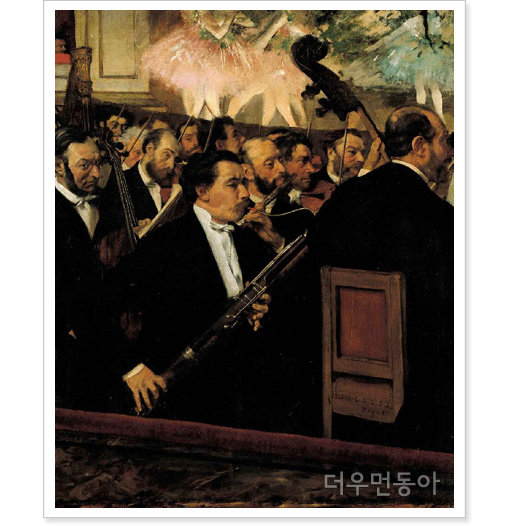

원래 피아노곡이지만 이후 오케스트라 연주도 볼 수 있는데, 오케스트라는 인원이 많은지라 상황이 더 재미있습니다. 박수를 받으며 지휘자가 등장하고 지휘봉으로 1악장 시작 사인을 줍니다. 단원들은 침묵하고 관중석에서는 기침소리 등이 들려오죠. 지휘자는 보면대에 있는 시계를 보며 악장의 길이를 재다 한 악장이 끝나면 지휘봉을 내려놓고 단원들은 다음 악장으로 악보를 넘깁니다. 그렇게 4분33초를 채우는 것이죠.

요즘엔 이곡의 정체를 알기에 관객들이 웃음과 환호로 화답하지만, 초연 당시 연주회장을 찾았던 관중들은 음악적 소리가 없는 음악에 얼마나 당황했을까요?

누구라도 연주자가 될 수 있고, 관객의 반응에 따라 다르게 완성되는 인터렉티브한 작품. 4분33초간 맛보는 음악에 대한 도전, 흥미진진하지 않으세요?

청중을 압도하는 장중한 힘…

대형 콘서트홀에서 들을 때도 참 거대하다고 느꼈지만, 작은 콘서트홀에서 베토벤 교향곡 9번

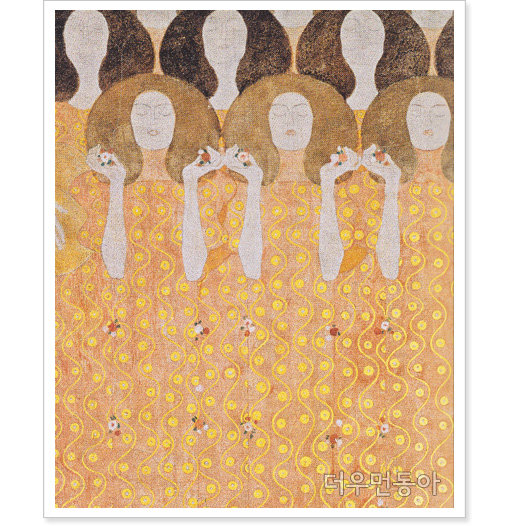

‘합창’을 들을 때도 마치 눈앞에 있는 산처럼 음악이 다가옵니다. 오케스트라가 때로는 휘몰아치고 때로는 서정적으로 연주하는 가운데 합창 파트까지 등장하면 곡은 정점으로 치닫습니다.

장엄함과 황홀함, 일사분란하게 연주하는 그 많은 인원을 보면서 벅찬 감동이 밀려오죠. 백여명의 오케스트라 단원과 백명에 달하는 합창단원들. 최대한의 요소를 모두 활용해 극적으로 표현해내는 작곡가의 능력이 경이롭습니다. 듣는 사람을 옴짝달싹 못하게 만드는 힘이 있죠?

음악은 이처럼 최소한 혹은 최대한의 요소를 오가며 자유롭게 표현될 수 있습니다. 그렇기에 우리가 음악의 다양한 스펙트럼에 심취할 수 있는 게 아닐까요?

글·이지현(‘예술에 주술을 걸다’ 저자)

글쓴이 이지현씨는…

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0