국제 기준, 1990년 섭씨서 ‘켈빈온도’로 대체

추위가 매섭다. 이달 들어 중부지방의 기온이 섭씨 영하 20도까지 떨어지는 등 기록적인 한파가 한반도를 휩쓸었다. 강추위에 사람들은 오들오들 떨고, 매스컴에서는 연일 추위로 인한 사고 소식이 이어졌다.

세상의 모든 것이 온도의 영향을 받지만 사람은 특히 온도에 민감하다. 춥거나 따뜻하다는 것은 원시시대부터 사람들에게 중요한 생활과 생존의 척도였을 것이다. 어느 문화권이건 그런 느낌을 표현하는 다양한 방법이 있었다. 그렇지만 따뜻한 정도, 즉 ‘온도’의 개념을 체계적으로 정립한 것은 ‘겨우’ 300년 정도 전인 18세기에 이르러서였다.

섭씨와 화씨의 탄생

스웨덴 과학자 안데르스 셀시우스(1701∼1744)는 물의 어는점을 100, 끓는점을 0으로 두고 그 사이의 온도를 100등분했다. 현재 우리가 쓰고 있는 섭씨온도는 셀시우스가 죽은 뒤 그의 지인이 어는점을 0, 끓는점을 100으로 바꾼 것이다. 어쨌든 ‘섭씨’는 처음 기준을 정한 셀시우스 이름에서 ‘섭’을 차용하고 존칭 ‘씨’를 붙여 만든 단어다. 기호(℃)에서의 ‘C’도 그의 이름에서 온 것이다.

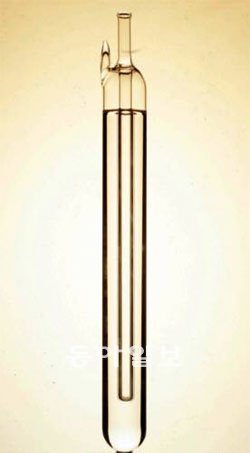

온도계의 원리는 간단하다. 모든 물질은 온도가 올라가면 부피가 늘고, 온도가 내려가면 부피가 줄어든다. 온도계는 물질의 이런 성질을 이용한다. 유리관 속 물질의 열팽창률(온도에 따라 팽창하는 정도)을 나타내기 위해 섭씨나 화씨 같은 눈금을 새기는 것이다.

물론 온도계에 눈금을 매기려면 절대로 변치 않는 기준값이 있어야 한다. 과학자들은 처음에는 물의 어는점(0℃)을 만들기 위해 물과 얼음을 섞었다. 그러나 물과 얼음의 비율, 물에 섞인 불순물 등에 따라 어는점이 조금씩 달라진다는 것을 알게 됐다. 오늘날엔 순수한 물과 얼음, 수증기가 공존하는 상태인 이른바 ‘물의 삼중점(0.01℃)’을 이용해 기준을 정한다. 한편 초창기부터 온도계에 널리 쓰여 온 물질은 온도에 의한 부피팽창이 크고 일정한 알코올이나 수은이다.

열역학에 의한 온도의 정의

섭씨와 화씨온도는 온도측정의 체계화를 가져왔다. 그러나 인류가 ‘온도’의 본질을 완벽히 이해하게 된 것은 영국의 켈빈 경(1824∼1907·본명은 윌리엄 톰슨)과 오스트리아의 루트비히 볼츠만(1844∼1906) 등 여러 과학자들이 오랫동안 열띤 토론을 통해 ‘열역학’이라는 학문을 정립한 이후였다.

그중 열역학 제2법칙은 ‘엔트로피 증가의 법칙’으로 우주의 무질서한 정도는 항상 증가하는 방향으로 나아간다는 것이다. 그런데 이것을 좀 더 들여다보면 온도의 본질을 알 수 있다. 이 법칙을 이용해 정해진 온도를 ‘열역학적 온도’ 또는 ‘켈빈온도’라고 하고, 기호는 켈빈의 이름을 따서 K로 표기한다. 켈빈온도의 시작점인 0K는 에너지총량이 0인 지점의 온도다. 그래서 0K는 아무리 차가워도 그 이하의 온도가 존재하지 않는다는 의미로 ‘절대온도’라 부른다. 이 온도는 섭씨로는 ―273.15℃이고, 섭씨 0℃는 켈빈온도로 273.15K에 해당한다.

온도 눈금이 국제적으로 통용된 것은 1889년 제1차 국제도량형 총회에서 섭씨온도를 정의하면서부터다. 현재는 1990년에 채택된 켈빈온도가 사용되고 있다.

따뜻한 과학기술에 대한 기대

열역학에 따르면 물체가 뜨거울수록 그것을 구성하는 입자들의 움직임이 많아지고, 차가울수록 그 움직임이 줄어든다. 이런 의미에서 본질적으로 변하지 않는 것, 즉 움직임이 적은 것을 탐구하고 추구하는 측정과학은 차갑고 냉정한 학문이라는 생각도 든다. 그러나 과학기술 자체는 냉정하지만, 그 냉정함은 궁극적으로 인간에게 도움이 되고 있다.

한편 최근에는 ‘따뜻한 과학기술’이라는 말도 회자되고 있다. 과학기술이 좀 더 인간적이고, 직접적으로 사람들에게 많은 도움을 주기를 바라는 뜻인 것 같다. ‘체감기온’이란 것도 이런 맥락에서 생긴 듯싶다. 같은 기온이더라도 바람이 부는 정도에 따라서 사람이 느끼는 온도는 다르므로, 사람 입장에서 기온을 새롭게 정의한 것이니 말이다. 게다가 사람들의 이웃 사랑을 온도로 환산한 ‘사랑의 온도계’도 등장하지 않았는가. 사회복지공동모금회는 지난해 12월 1일부터 올 1월 말까지 벌인 ‘희망 2012 나눔캠페인’에서 모금 목표액(2180억 원)을 넘는 2541억 원을 모금해 사랑의 온도가 116.6도를 기록했다고 밝혔다. 몇십 년 만의 혹한을 기록한 요즘 같은 때 이웃 사랑의 뜨거운 바람이 불어와 마음이 더욱 훈훈해지는 듯 하다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0