푸근한 골목길서 ‘한양의 명승지’ 자취를 찾다

조선 태조 이성계는 건국 후 한양을 도읍으로 정했다. 오늘날보다 훨씬 작았던 당시 한양은 풍수지리의 내사산(內四山)에 둘러싸인 명당자리였다. 4개의 산 중 3개(북-북악산, 서-인왕산, 남-남산)는 지금도 아는 사람들이 꽤 되지만, 동쪽 산의 이름은 의외로 아는 이가 별로 없다. 동쪽 산은 다른 산들에 비해 높지도 않고 산세도 밋밋한 데다 결정적으로 일제강점기 이후 사람들이 산꼭대기에까지 빽빽하게 집을 짓고 살았기 때문이 아닐까 싶다. 그래서 그곳이 산이란 인식 자체가 희미해지지 않았을까. 바로 그 잊혀진 한양의 동쪽 산이 오늘 이야기하려는 낙산(駱山)이다.

○ 낮은 좌청룡(낙산) 탓에 적통이 약하다?

낙산은 산 모양이 낙타의 볼록 솟아오른 등을 닮았다고 해서 그 이름을 얻었다. 조선시대에는 궁궐에 우유를 공급하던 유우소(乳牛所)란 관청이 있어 타락(駝酪·우유의 옛말)산이라 불리기도 했다. 풍수지리에서 좌청룡에 해당하는 이 산은 왕조의 장자(長子)를 상징한다. 그런데 그 높이가 낮고 지세가 약해 ‘장자가 기를 펴지 못할 것’이란 이야기가 나돌았다. 실제로 조선왕조를 살펴보면 적자(嫡子:정실이 낳은 아들)이자 맏이인 왕자가 왕통을 이어받은 경우가 그 반대의 경우보다 훨씬 적다.

낙산의 풍류는 일제강점기에 빈민촌이 형성되면서 사라져갔다. 광복과 6·25전쟁 이후에는 서울로 밀려든 수많은 피란민이 판잣집을 짓고 주저앉았다. 낙산은 서울의 대표적 달동네 중 하나가 되고 말았다. 급기야 1970년대의 아파트 단지 개발은 낙산 본래의 모습이 완전히 사라지게 했다. 다행히도 오래된 아파트가 철거된 후 공원이 생기고, 성곽도 많이 복원돼 지금은 일부나마 옛 모습을 되찾았다.

○ 둘이 걷기도 힘든 좁은 골목

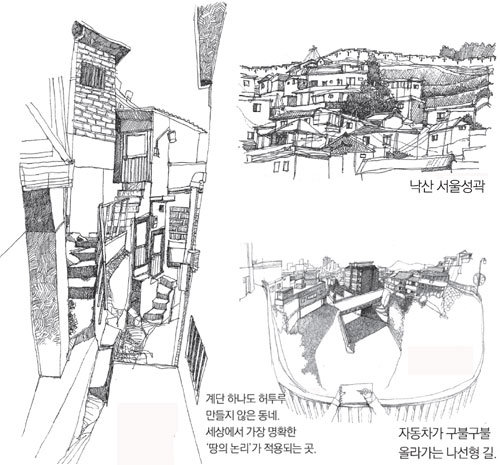

낙산 정상의 공원을 둘러보고 이화동 방향으로 내려온다. 여전히 성곽을 기준으로 서쪽 기슭의 이화동과 창신동, 동쪽 기슭의 삼선동 등에는 차가 들어가지 못할 정도로 좁고 층계가 가득한 골목길이 얼기설기 얽혀있다. 심지어 어떤 골목은 두 사람이 동시에 지나가려면 몸을 옆으로 돌려 비켜가야 할 정도로 좁기까지 하다. 넓은 대로와 아파트단지에 익숙해진 이들에게 이런 서울은 낯설다 못해 이국적인 느낌까지 준다.

이런저런 생각을 하며 골목길을 걷다 그만 길을 잃고 말았다. 사실 길을 잃는다고 해도 전혀 이상할 것이 없는 공간이었기에 천천히 걸으며 골목의 풍경을 즐기기로 했다. 널어놓은 빨래들이 겨울 햇살 속에서 한창 일광욕 중이다. 멀리 어느 집 개가 짖는 소리에 담 위에 앉아 졸던 고양이가 잠깐 하품을 한다. 그래도 역시 골목 구경에서 가장 매력적인 것은 골목 끝 꺾인 모퉁이에 숨어있는, 보이지 않는 다음 풍경에 대한 기대감이다. 마치 그림책의 다음 장을 넘기기 전의 설렘 같다고나 할까.

그렇게 걷다가 갑자기 시야가 탁 트인 곳으로 흘러나왔다. ‘아, 좋다!’ 서울의 전경이 한눈에 들어온다. 흘린 땀을 식히며 잠시 그 열린 공간감에 넋을 잃고 바라봤다. 이렇게 집들로 가득한 낙산 자락은 먼 옛날엔 어떤 모습이었을까. 뛰어난 시로 중국에까지 이름이 알려졌다고 하는 조선 중기의 시인 고죽(孤竹) 최경창(崔慶昌)은 낙산을 보며 노래했다.

동쪽 봉우리엔 구름안개 자욱이 아침 햇무리를 가리고

깊은 숲 속에 깃든 새들은 새벽인데도 날지 않는구나.

이끼 낀 오래된 집 외로이 문은 닫혔어도

맑은 이슬 가득한 뜰엔 장미꽃 뒤섞여 어우러졌네.

-낙봉인가(駱峰人家)

이장희 일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

카드뉴스

구독

-

오늘도 건강

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]헤이리 이안수 씨의 게스트하우스 ‘모티프원’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/03/02/44474763.1.jpg)

댓글 0