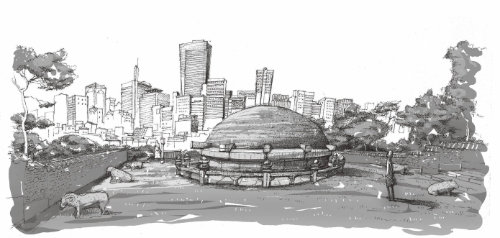

도심의 텅 빈 왕릉, 저너머 빌딩숲과 무슨 얘기 나누나

서울, 그것도 강남 한복판에 조선시대의 왕릉이 커다랗고 온전하게 남아 있다는 걸 아는 사람은 생각보다 많지 않다. 지하철 ‘선릉역’을 이용하는 서울시민 중 선릉(宣陵)이 누구의 묘인지 알고 있거나, 직접 능을 둘러본 이가 얼마나 될까. 서울은 600년 역사를 가진 세계적인 고도(古都) 중 하나다. 그러나 옛모습이 많이 남아 있지 않아 안타까운 도시다. 그런 측면에서 세월의 풍상을 잘 버티고 남아 있는 몇 안 되는 문화재에 우리가 좀 더 관심을 기울여야 하지 않을까 싶다.

입궁 7일 만에 쫓겨난 왕비

선릉은 조선 9대 임금인 성종과 그의 계비(繼妃·임금이 다시 장가를 가서 맞은 아내) 정현왕후를 모신 능이다. 성종은 조선왕조를 안정적 기반 위에 올려놓은 왕으로 꼽히지만, 그의 개인사는 결코 순탄치 않았다.

선릉 옆에는 또 하나의 다른 능이 있는데, 바로 중종을 모신 정릉(靖陵·서울 성북구에 있는 태조의 두 번째 왕비 신덕왕후가 묻힌 정릉·貞陵과 음이 같으나 한자는 다름)이다. 기존 지하철역 이름마저 ‘선릉’만으로 불려 그 존재가 잊히기 십상이지만, 묘역 인근에 새로 들어서는 지하철역이라도 이름을 ‘선정릉’으로 하는 게 올바르지 않을까 싶다.

중종의 개인사도 아버지의 그것처럼 복잡하기는 마찬가지였다. 그는 반정으로 이복형 연산군을 몰아내고 임금이 됐는데, 당시 그의 처가가 반정에 반대했다는 게 문제였다. 중종의 장인 신수근은 자신의 매부 연산군을 위해 중정반정에 반대하다 살해당했다. 덕분에 중종비 단경왕후는 입궁 7일 만에 폐위됐다. 그녀가 돌아간, 풍비박산 난 친정에는 폐비가 된 연산군 부인도 와 있었다. 고모와 조카딸이 폐위된 두 왕비의 신분으로 한집에서 만나게 된 것이다. 중종의 두 번째 왕비(장경왕후)는 12대 임금 인종을 낳고 산후병으로 죽었다. 이어 맞아들인 세 번째 왕비가 13대 임금 명종을 낳고 훗날 수렴청정으로 엄청난 권력을 행사한 문정왕후다. 중종의 능은 홀로 있는 단릉이다. 이는 자신이 죽은 뒤 왕과 함께 묻히려 했던 문정왕후의 바람이 실현되지 못한 결과다. 그녀는 원래 경기 고양에 장경왕후와 함께 묻혔던 중종의 능을 풍수가 좋지 않다는 이유로 선릉 옆으로 이장해 왔다. 자신이 중종과 함께 묻히기 위해 우선 단릉을 만들어낼 요량이었다.

하지만 그 소망은 끝내 이뤄지지 않았다. 이장한 정릉은 지대가 낮아 장마철이면 정자각이 침수되는 등 피해를 자주 입었기 때문이었다. 결국 정릉 이전의 핑계인 풍수 때문에 문정왕후는 사후 태릉에 따로 묻혀야 했다. 죽어서도 모든 게 뜻대로 되지 않는 것이 인간사일 수밖에.

오랜만에 선릉과 정릉을 찾았다. 강남은 가끔 들를 때마다 못 보던 건물이 우후죽순처럼 솟아 있는 곳이다. 새로운 건물들의 ‘압도적인’ 디자인에 넋이 빠져 거리를 걷다 한적한 곳에 들어섰다. 왕릉이 있어 살아남을 수 있었던 소중한 녹지대.

사실 선릉과 정릉은 모두 비어 있다. 임진왜란 당시 왜군이 처참히 파헤쳤기 때문이다. 특히 왜란 후 정릉에서 발견된 시신이 과연 중종의 옥체가 맞는지 논란이 일기도 했다. 결국 시신은 중종의 것이 아니라는 쪽으로 결론이 났고 묘는 비어 있게 됐다.

빈 능을 둘러보는 기분은 더욱 헛헛할 수밖에 없다. 왕릉 너머 울창한 도시의 마천루들을 올려다본다. 왕릉에서 고층 빌딩들을 바라보자 생경한 기분이 들었다. 도심 한복판에 솟은 이 커다란 봉분 때문인지, 혹은 거대하게 솟은 저 높은 건물들 때문인지 나는 알 수가 없었다.

그러나 문득 봉분과 마천루들이 묘하게 잘 어울린다는 생각이 들었다. 순간 주인 잃은 거대한 무덤들과 현대식 마천루들이 서로 이야기를 하고 있는 것 같았다. 어떤 말들을 주고받고 있을까? 역사학자 에드워드 카는 “역사란 과거와 현재의 대화”라고 했다. 앞으로도 서울을 지켜줄 ‘그들’이 서로에게 위안이 되어 주기만을 바랄 뿐이었다.

이장희의 스케치 여행 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

임용한의 전쟁사

구독

-

애널리스트의 마켓뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/WISDOM]선승 모습처럼… 도심 속 신비한 자태](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0