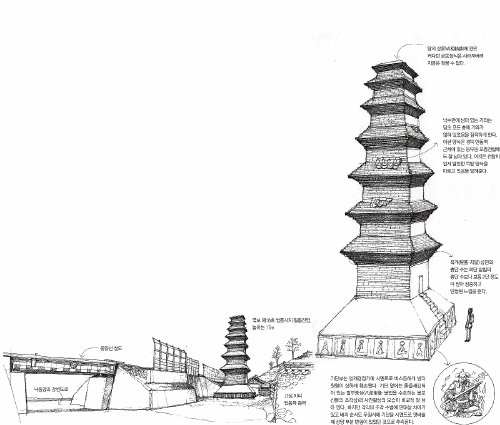

철로변 국보16호 탑, 모자 벗겨진 네 모습 애처롭구나

여기 경북 안동시 법흥동을 그린 스케치가 하나 있다. 낙동강이 흐르고, 강변에는 자동차도로가 있고, 철도와 기와집이 있다. 전형적인 우리나라의 시골 풍경이다. 하지만 골목 한가운데 우뚝 솟아있는, 작지 않은 탑을 발견하는 순간 이 풍경은 범상치 않아진다. 이 커다란 탑은 왜 기찻길 옆 좁은 골목길 한가운데 서 있는 것일까.

○ 프랑스의 휘어진 고속도로

탑의 이름은 법흥사지 칠층전탑(法興寺址 七層塼塔). 국보 제16호다. 통일신라시대인 8세기경에 만들어진, 우리나라에서 가장 크고 가장 오래된 전탑이다. 전탑은 흙으로 만든 벽돌을 쌓아 올린 탑인데, 목탑(木塔)과 석탑(石塔)의 중간 단계로 볼 수 있다.

이 탑이 있던 법흥사란 사찰은 이미 조선조에 억불정책으로 없어진 것으로 전해진다. 현재 법흥사 자리에는 고성 이씨 탑동파 종택이 들어서 있다.

작고한 이규태 전 조선일보 논설고문이 프랑스 여행 중 맞닥뜨린, 기묘한 고속도로에 대해 쓴 적이 있다. 그 고속도로는 아무것도 없는 평야에 있었지만 똑바르지 않고 휘어진 모양새였다. 궁금해서 현지인에게 이유를 물었더니 “(초석 몇 개가 있는 지점을 가리키며) 바로 저곳에 몽테스키외(프랑스 계몽시대의 정치학자)가 별장을 짓고 살았다. 그 현장을 보존하기 위해 고속도로를 휘어지게 만들었다”는 답이 돌아왔단다. 이 전 고문은 그 말을 듣고 우리나라의 문화재에 대해 많은 생각을 하게 되었다고 한다.

굽어진 고속도로 이야기는 문화재를 바라보는 관점의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 해 준다. 교통이 발달하면서 우리나라의 많은 문화재들이 제자리를 잃고 새 자리로 옮겨졌다. 그 위치 자체에 의미가 있었던 독립문이나 덕수궁의 대한문도 도로 때문에 자리를 옮겨야 했다. 그렇게 해서 우리들이 절약할 수 있는 시간이 얼마나 된다는 말인가.

○ 탑이 떨고 있는 것인가

그림을 그리며 1300년 전 신라인들이 벽돌을 하나씩 쌓아올리며 탑을 완성해가는 모습을 상상해봤다. 고층건축이라는 게 흔치 않던 시절, 이 탑의 축조는 결코 녹록하지 않은 작업이었을 것이다.

누군가가 가장 위 마지막 벽돌 한 장을 올려놓자 탑신이 완성된다. 마침내 금동 상륜부(相輪部·원기둥 모양의 장식이 있는 탑의 꼭대기 부분)까지 앉혀진다. 공사에 참여했던 사람들의 환호성이 있었을까, 아니면 엄숙한 불가의 의식이 이어졌을까. 어찌되었든 먼 훗날 후세들에게 남겨줄 자랑스러운 건축물에 대한 자긍심은 그 자리에 있는 모두의 가슴에 충만했으리라.

그러나 다음 열차가 지나가면서 짧은 상상은 이내 깨어져 버리고 눈앞에 또다시 현실이 펼쳐졌다. 거친 철로의 소음 속에 올려다 본 탑에는 상륜부도 기와도 남아있지 않다. 가벼운 떨림이 끊임없이 마음 한쪽을 흔들었다. 열차로 인한 떨림인지 탑이 떨고 있는 것인지 알 수 없었다. 그저 오랜 세월이 지난 뒤 우리의 후세들은 이 자리에서 이런 기분을 느끼지 않게 되기만을 간절히 바랄 뿐이었다.

이장희 일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

영감 한 스푼

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]충북 청원 청남대](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/04/13/45515524.1.jpg)

댓글 0