◇작지만 큰 한국사, 소금/유승훈 지음/420쪽·2만 원·푸른역사

요즘이야 짜게 먹는 식습관이 건강을 해친다 하여 소금이 홀대받지만 소금은 역사적으로 없어서는 안 될 물질이었다. 우리 몸에 꼭 필요한 미네랄이라는 사실은 말할 것도 없다. 거의 모든 음식에는 소금을 넣어야 간이 맞는다. 흉년에 먹을 것이 바닥나 들판의 쑥으로 연명할 때도 그냥 먹지 못하고 데친 뒤 소금을 쳐서 미음을 쑤어야 했다. 이처럼 없어서는 안 될 물품이기에 고대부터 동서양을 막론하고 소금은 국가와 사회의 경제를 지탱해왔다.

소금은 국가가 세수를 늘려 재정을 확보하기에 알맞은 상품이었다. 책에 따르면 국내에서는 고려 말에 처음 소금 전매제가 실시됐다. 조선시대에는 복지정책을 위한 재원을 소금으로 확보했다. 소금을 생산한 뒤 곡물이나 면포와 바꾸는 식이었다. 실천적 지식인이었던 다산 정약용은 소금 때문에 속을 썩는 백성들의 마음을 헤아리고 소금정책 개선안을 내놓았다. ‘염책(鹽策)’이라는 글에서 그는 이렇게 지적했다. “무릇 소금은 백성들이 늘 먹어야 하는 것이다. 비록 오곡이 있어도 맨밥을 먹을 수는 없고 여러 가지 나물이 있어도 나물을 그냥 절일 수는 없다.… 백성이 필요로 하는 것이 이미 간절하니 국가의 권장이 당연히 후(厚)하여야 될 터인데, 한(漢)나라 이후로부터 소금에 대한 행정을 까다롭게 하여 그 이익을 독점하였다.”

어사 박문수는 1731년 경기와 삼남 지방에 큰 흉년이 들자 곡식을 마련하기 위해 낙동강 하구의 명지도(지금의 부산 강서구 명지동)에서 국가 주도로 소금을 생산할 것을 건의했다. 영조는 그해 12월 박문수를 감진사(監賑使·기근 때 지방에 파견하던 특명 사신)로 파견해 명지도의 제염을 주관하도록 했다. 이후 명지도에서 생산된 소금은 경기도 백성들의 궁핍을 구제하는 데 쓰였다.

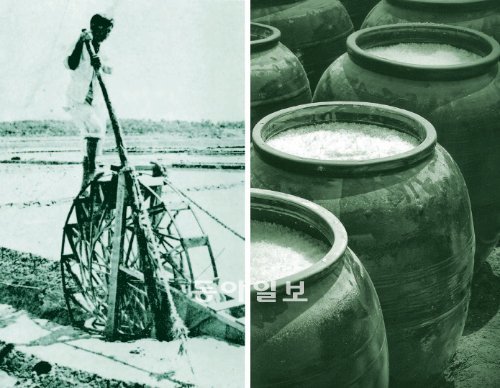

일제강점기에 일본은 우리 땅에서 소금으로 짭짤한 맛을 봤다. 1942년 5월 일제는 소금 전매령을 공포하고 소금의 생산과 공급을 독점했다. 이 시기 소금은 식품으로서가 아니라 공업용 원료로 각광받았다. 일본은 군수산업과 화학공업에 쓸 소금이 절실히 필요했다. 일본에는 천일염을 생산할 적절한 지리적 조건을 갖춘 곳이 없었기에 조선으로 눈을 돌린 것이다.

현재 국내 천일염 생산량의 65%를 차지하는 전남 신안의 천일염전에는 6·25전쟁 당시 피란민들의 피땀이 녹아 있다. 이전까지 천일염전의 상당수가 북한에 조성됐던 터라 남한에는 소금 공급이 절대적으로 부족했다. 이에 소금을 생산하면서 피란민들에게 일자리를 제공할 용도로 신안에 천일염전을 만들었다.

거시사나 연대기에 싫증난 독자라면 소금이라는 하나의 먹거리를 중심축으로 하여 직조한 역사 서술에 신선함을 느낄 만하다. 딱딱한 역사학에 간간하게 간을 치는 이런 학자들의 시도가 우리 역사를 한층 더 풍요롭게 한다.

신성미 기자 savoring@donga.com

인문사회 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이승재의 무비홀릭

구독

-

e글e글

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

댓글 0