열강의 손길로 섰지만, 이젠 홀로 늠름한 생명의 빛

-어붙은 달그림자 물결 위에 자고

-한겨울의 거센 파도 모으는 작은 섬

어디선가 홀로 등대를 지키고 있을 등대지기를 생각하며 누구나 어릴 적에 불러 봤을 노래 ‘등대지기’다. 한밤 나지막이 이 노래를 부르다 보면 아무도 없는 까만 밤바다의 쓸쓸함이 가슴속을 채운다. 깊은 밤 홀로 바다를 지켜야 하는 외로운 등대와, 그보다 더 외로울 등대지기의 모습도 교차한다. 무언가 외로워 보이는 존재에 대한 공감은 날이 갈수록 깊어진다. 등대지기가 동요 이상으로 들리던 어느 날 문득 등대에 가고 싶어졌다. 버지니아 울프의 소설 ‘등대로’에서 등대를 향한 부푼 기대감을 가졌던 램지 부인의 아들 제임스처럼.

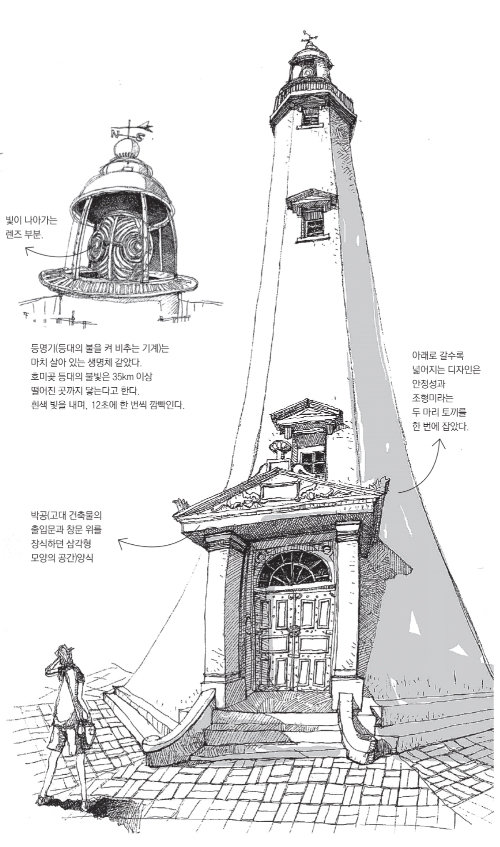

벽돌 건축 역사가 된 호미곶 등대

이 아름다운 등대는 아쉽게도 우리의 필요가 아닌, 일본의 요구로 세워졌다. 1907년 일본 선박이 호미곶 앞바다에 있던 암초에 부딪혀 침몰한 것이 계기였다. 그들은 해난사고 발생책임을 묻고 손해배상을 요구하며 등대 설치를 강요했다.

1908년 완공된 이 등대는 주위에 고지대가 없기 때문에 높게 설계됐고 오랫동안 최고(最高)의 등대 자리를 지키기도 했다. 게다가 철근을 사용하지 않고 벽돌로만 쌓아올린 건물이라 건축사적 가치가 매우 높다. 지진 때문에 벽돌 건축을 함부로 할 수 없다는 일본인들이 부러워했을 만하다.

호미곶 등대는 프랑스인이 설계하고 중국인 기술자가 시공해 만든 작품이라는 점에서 또 한번 아쉬움을 남긴다. 그렇지만 힘든 노동을 인내하며 차곡차곡 벽돌을 쌓아 올렸을 누군가는 아마 격랑의 시기를 살아 내던 대한제국의 민초들이었을 것이다. 그들은 누군가를 항구로 안전하게 이끌 등대의 한 줄기 빛을 위해 땀을 흘리고 또 흘렸을 것이다.

석유등 희미한 빛으로 시작된 등대

우리나라 등대 역사의 첫 불빛은 1903년 인천 앞바다 팔미도에서 켜졌다. 호미곶 등대가 완공되기 5년 전이다. 안타깝게도 팔미도 등대 역시 열강의 요구로 세워졌으며, 이양선에 바닷길을 열어 주는 역할을 해야 했다. 그러나 6·25전쟁 때에는 비정규 첩보조직인 켈로부대원들이 이 등대를 탈환해 불을 밝힘으로써 인천상륙작전을 성공적으로 이끌기도 했다.

팔미도와 호미곶의 등대는 열강의 강압에 의해 세워졌지만, 이후 바다에서 일어난 격랑의 역사를 고스란히 비추고 지켜봐 왔다. 이들 등대는 100년이 넘는 세월이 지난 지금도 변함없이 묵묵하게 바다를 지키며 누군가를 안전한 길로 안내하고 있다.

타들어 가는 햇살이 하루를 끝내고 저물어 가는 풍경. 태양빛이 어둠에 자리를 내어 준 밤바다를 향해 이내 호미곶 등대의 진한 빛줄기가 뻗어 나갔다.

등대란 말은 누군가를 이끌어 주는 존재의 대명사처럼 쓰인다. 과연 나도 누군가에게 생명의 빛 같은 존재가 될 수 있을까. 잠든 아기를 옆에 두고, 아이의 깊은 잠을 도울 자장가로 남은 소절을 마저 부른다.

-생각하라 저 등대를 지키는 사람의

-거룩하고 아름다운 사랑의 마음을.

일러스트레이터 www.tthat.com

도움말=포항지방해양항만청 등대원 오정욱 주무관

이장희의 스케치 여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

게임 인더스트리

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]봉정사 영산암](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/08/17/48706967.1.jpg)

댓글 0