찢고 낙서하고 그려넣고… 이런 발칙한 책읽기가 있나

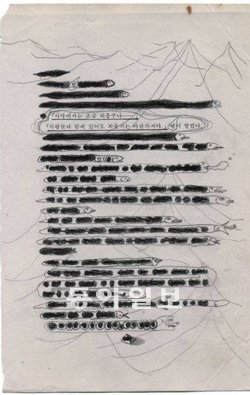

어릴 적 읽었던 생텍쥐페리의 ‘어린왕자’를 다시 꺼내 편다. 마음에 드는 구절이 있는 책장을 북 찢는다. “‘사막에서는 조금 외롭구나’ ‘사람들과 함께 있어도 외롭기는 마찬가지야’ 뱀이 말했다”는 두 줄만 남기고 다른 줄은 모두 까맣게 칠하고 뱀을 그린다. “사막이 아름다운 것은 그것이 어딘가에 우물을 감추고 있기 때문이야…”만 남겨두고는 아예 페이지 가득 커다란 우물을 그린다.

책에 이렇게 낙서하다 선생님이나 부모님에게 들키면 등짝을 맞기 딱 좋다. 하지만 이런 장난스러운, 때론 발칙한 독서 행위가 ‘0페이지 책’(시루)이라는 책으로 묶여 나왔다. 저자 봄로야(본명 김은진·32)의 생각은 이렇다. “아끼는 책을 기억하기 위한 나만의 방식이 그림인걸요.” 그는 일러스트레이터이자 큐레이터이고, 인디밴드 ‘봄로야 밴드’에선 보컬과 키보드를 맡고 있다.

“요즘 지하철이나 버스를 타면 사람들이 대부분 휴대전화를 만지작거리고 있잖아요. 그런데 언젠가 카페에서 눈을 빛내며 책에 푹 빠져 있는 사람을 봤어요. ‘나는 어떤 책을 저렇게 몰입해서 읽었지?’라는 생각이 갑자기 들었죠.”

소설가 김중혁은 “책을 이렇게도 읽을 수 있구나, 책을 이렇게 먹어치울 수도 있구나”라며 감탄했다. “샘이 난 나머지 봄로야 만의 책 읽는 순서를 상상해 보았다. 첫째, 책에게 잡아먹힌다. 둘째, 책의 뱃속에 들어가서 글자를 야금야금 갉아먹는다. 셋째, 글자가 있던 자리에 낙서를 시작한다. 넷째, 책의 뱃속에서 탈출한 다음 껍데기를 벗겨낸다. 새삼 깨닫는다. 우리가 갉아먹은 책의 뱃속은 참 아름답구나.”

봄로야는 “같은 책, 같은 문장을 읽고, 기억하고 있는 것만으로도 우리는 서로 은밀한 생을 공유하고 있는 듯하다”고 말했다. 27일부터 다음 달 14일까지 서울 마포구 서교동 서교예술실험센터에서 그가 책장에 그린 그림들을 전시한다. 서로 가슴속에 담은 소중한 문장들을 공유하는 자리다. 02-333-0246

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0