정치는 요란하고 경제는 어려우며 세상 사람들 마음은 더욱 각박해져 갑니다. 뉴스를 보고 싶지 않다는 사람들이 늘어만 갑니다. 이럴 때는 말 많은 사람이 아닌, 말 없는 푸른 산만 마주하고 싶습니다. “말없는 청산이요, 태없는 유수(流水)로다”라고 한 성혼(成渾)의 시조도 이런 마음에서 나온 것이겠지요. 푸른 산은 시비를 따지는 말을 하지 않고 흐르는 물은 잘난 척을 하지 않으니 청산과 유수만을 벗으로 삼고 싶습니다.

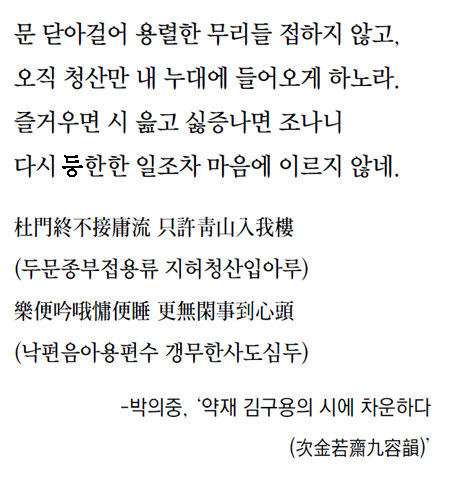

고려가 망해가던 시절의 문인 박의중(朴宜中·1337∼1403)은 한때 벼슬을 높게 하고 공신의 반열에도 올랐으니 부귀영화를 누리지 않은 것은 아니었겠습니다만, 지금보다 더욱 복잡한 시절이라 머리가 아프고 마음이 무척 답답하였을 듯합니다. 그래서 문을 닫아걸어 말 많은 사람은 물리치고 말 없는 청산만 집 안으로 들인 것이겠지요. 그리고 흥이 일면 시를 짓고 지겨우면 잠을 잡니다. 등한한 일조차 마음에 두지 않습니다.

고려 후기 김극기(金克己)라는 고단한 삶을 살았던 시인이 북방을 떠돌다 지은 시구에 “숲의 새는 정이 있어 나그네 보고 우는데, 들꽃은 말없이 웃으며 나를 잡아끄네(林鳥有情啼向客, 野花無語笑留人)”라는 구절이 있습니다. 사람은 나를 알아주지 않지만 숲 속의 새만은 나를 보고 반갑다고 맑은 울음을 보내주고, 사람은 시끄럽게 나를 비방하지만 들꽃은 말없이 꽃을 피워 지나가는 나를 붙잡습니다. 예나 지금이나 사람이 싫어질 때면 산과 물을 찾게 되나 봅니다. 문을 활짝 열고 푸른 산을 맞아들이고 싶지만 내 사는 집에서 산이 보이지 않으니 그조차 안타깝습니다.

이종묵의 ‘한시 마중’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

오늘의 운세

구독

-

맛있는 중고 이야기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이종묵의 ‘한시 마중’]서리같이 맑은 달빛](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/11/27/51146074.1.jpg)

댓글 0