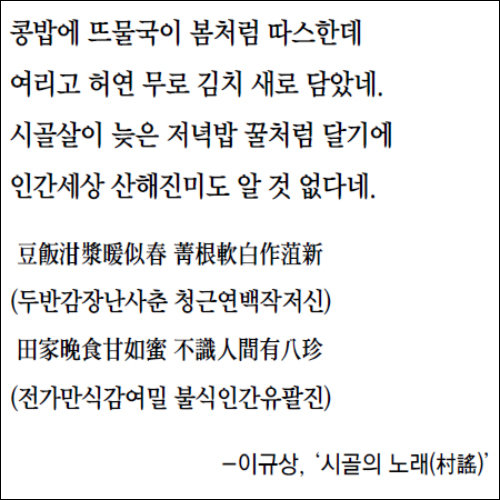

쌀쌀한 날씨라 절로 뜨끈한 국물이 있는 음식이 당깁니다. 가끔은 고깃국이나 생선탕보다 그 흔했던 쌀뜨물로 끓인 뜨물국이 그립기도 합니다. 한시(漢詩)는 잊고 있던 기억을 떠올리게 합니다. 이규상(李奎象·1727∼1799)이라는 문인의 시가 그러합니다. 쌀이 귀하여 콩을 섞어 밥을 짓고, 국이라고 해야 쌀뜨물 끓인 것이요, 반찬 역시 허연 무에 소금을 뿌려 절인 김치 하나뿐입니다. 그래도 농사일을 마치고 느지막이 가족들과 둘러앉아 먹는 밥은 꿀맛입니다. 아삭아삭, 꿀꺽꿀꺽 밥 먹는 소리가 절로 들릴 듯합니다.

이규상은 조선 후기 문화사를 증언하는 ‘병세재언록(幷世才彦錄)’이라는 책을 남겨 최근 주목을 받고 있습니다. 호를 일몽(一夢)이라 했는데 쉰 살에 부인을 잃고 시문에 마음을 붙이면서 살아가는 허망한 인생이라는 뜻입니다. 그는 천생이 시인(詩人)입니다. 평생 시만큼 좋아하는 것이 없었기에 시를 보면 배 큰 사내가 음식을 마주하고 있는 것과 같고 목마른 천리마가 샘으로 달려가는 형상이라 하였습니다. 스스로 시인으로 자처하면서 18세기 농촌과 어촌의 풍경을 한시에 흐릿한 흑백사진처럼 담았습니다.

여러 편의 연작으로 된 ‘시골의 노래’ 중 이런 시도 눈을 끕니다. ‘초가는 대울타리를 사방에 둘러쳤는데, 한 줄기 등불이 비스듬히 새어나오네. 젊은 며늘아기 방아 찧고 먼저 잠들었는데, 늙은 할멈 한가하게 앉아 물레질을 하네(茅첨四面竹籬遮 射出燈光一道斜 少婦罷용先倦睡 老姑閒坐運(소,제)車)’. 김홍도나 신윤복 같은 분의 그림에 나올 듯한 풍경입니다. 대울타리 두른 초가에 호롱불 밝혀져 있는데, 젊은 아낙은 손에 일감을 들고 꾸벅꾸벅 졸고 있습니다. 물레질을 하던 늙은 시어머니는 젊은 며느리가 피곤에 지쳐 조는 것을 보고도 꾸짖지 않습니다. “나도 예전에 저랬지.” 아마 이렇게 생각하였겠지요. 우리가 잊고 있던 훈훈한 풍경입니다.

이종묵의 ‘한시 마중’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

고양이 눈

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이종묵의 ‘한시 마중’]여인의 꿈을 밟고 가는 새벽길](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/12/04/51312354.1.jpg)

댓글 0