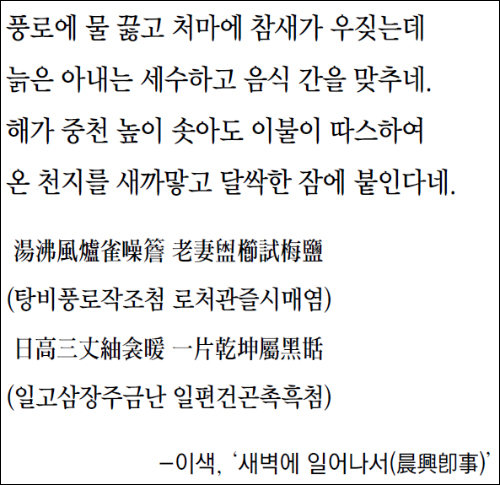

해가 늦게 뜨는 이즈음이면 아침 일찍 일어나기가 쉽지 않을 것입니다. 날이 채 밝기도 전에 바깥은 떠들썩합니다. 풍로에 물이 보글보글 끓는 소리가 들리고 처마 밑에 요란하게 울어대는 참새 울음소리도 들립니다. 부지런한 늙은 아내가 세수하고 빗질하고 나가 아침상을 준비하는 소리도 들립니다. 이불을 덮어쓰고 이런 소리를 다 듣고 있으면서도 일어나려고 하지 않습니다. ‘흑첨(黑甛)’ 곧 컴컴하고 달싹한 잠의 세상으로 들어가고 싶은 것입니다. 고려 말의 대문호 이색(李穡·1328∼1396)이 50대 중반에 쓴 작품이니, 지금으로부터 거의 630년 전의 겨울 풍경이지만 지금도 그리 낯설지 않습니다.

조선 초기의 시인 유방선(柳方善)은 ‘술회(述懷)’라는 시에서 ‘나날이 사립문 닫아걸고, 한낮이 되어서야 아침잠 깨었더니, 아이놈이 새로 물을 길어다가, 돌솥에다 인삼과 복령을 달이네(日日掩柴荊 朝眠午始醒 山童新汲水 石鼎煮蔘(령,영))’라고 하였습니다. 가끔은 부지런함보다 이런 게으름이 더 부러울 때가 있습니다. 젊은 사람의 게으름은 꾸짖을 일이겠지만 나이가 든 분의 게으름은 삶의 여유입니다. 조선 중기의 문인 이식(李植)은 ‘아이놈 세수하라 깨워야 느지막이 일어나고, 손님 와서 바둑 두자 할 때 그제야 옷을 걸친다네. 인생이 이러해야 진정한 해탈이라 할지니, 하필 육신이 사라져야 근심이 사라지겠는가?(兒呼進관睡方晏 客來對局衣始(관,환) 人生此是眞解脫 何必無身乃無患)’라고 하였습니다. 출근 준비 서두르지 않고 느지막이 일어나고, 찾아오는 사람이 없으면 굳이 불편하게 옷을 갖추어 입지 않아도 되는 게으른 삶이야말로 늙음의 특권 아닐까요.

이종묵 서울대 국어국문학과 교수

이종묵의 ‘한시 마중’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

홍은심 기자의 긴가민가 질환시그널

구독

-

오늘과 내일

구독

-

전문의 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이종묵의 ‘한시 마중’]달밤의 눈 덮인 갈대밭](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/12/06/51380029.1.jpg)

댓글 0