제주 방주교회

제주에서도 아름답기로 소문난 제주시 산록남로를 달렸다. 높이의 변화만 있을 뿐 쭉 뻗은 도로는 오르락내리락하며 여행자에게 시소를 태워주는 것 같았다. 한라산이 보였다 사라졌다를 반복했다. 도로는 한적했다. 길가에 가득 피어난 억새들이 나의 유일한 친구였다. 전날부터 비가 내려 내심 걱정했지만 다행히 밤사이 개어, 구름 사이로 오전의 햇살이 내비쳤다. 행복한 드라이브. 나는 한라산 중턱에 떠 있는 방주(方舟)를 타러 가고 있었다.

건축가의 가슴으로 만든 교회

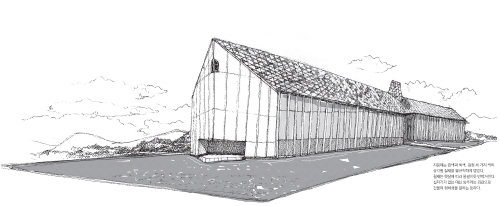

한라산의 방주는 진짜 배가 아니다. 방주의 모습을 형상화해 만든 교회 건물이다. 제주 방주교회는 사면이 얕은 연못으로 둘러싸여 흡사 물 위에 떠 있는 것처럼 보인다. 이 교회는 2010년 한국건축가협회상(올해의 건축 Best 7)을 받은 ‘작품’이기도 하다.

방주교회는 별장단지(비오토피아) 옆에 자리하고 있다. 지역 내에 교회가 없는 것을 안타깝게 여긴 한 사업가의 기부가 교회 건축의 계기가 됐다. 건축주는 교회 건축에 개입하지 않았다. 모든 것은 건축가의 뜻대로 자유롭게 구상됐다. 자연의 소재인 흙 나무 철 등을 즐겨 사용한 이타미 준의 건축은 방주교회에서도 고스란히 드러난다. 나무기둥에 철 지붕을 덮어쓴 교회는 제주의 오름들 사이에서 목가적인 느낌을 자아내고 있었다.

이타미 준은 생전에 “건축은 가슴으로 하는 것”이라고 말했다. 그래서일까. 교회에서 바라보는 제주의 자연은 내 가슴 깊은 곳으로 흘러들어오는 듯했다. 멀리 있는 산방산과 바다는 오랫동안 마음속에서 떠나지 않았다. 이렇게도 주변 환경과 어울리는 건물이 있을까. 그도 교회를 세우기 전 이곳에 서서 나처럼 비 갠 아침 풍경을 느꼈을 것만 같았다.

이타미 준은 2011년, 향년 74세로 세상을 떠났다. 그의 유골은 고국으로 돌아와 절반은 아버지의 고향인 경남 거창에, 나머지는 마음의 고향인 제주에 뿌려졌다. 이제 그는 갔지만, 그의 철학이 담긴 건물은 오롯이 남아 많은 사람을 맞이하고 있다. 그가 남긴 아름다운 교회는 계속해서 사람들에게 행복감을 준다. 이것이야말로 건축가에게는 가장 큰 기쁨이 아닐까.

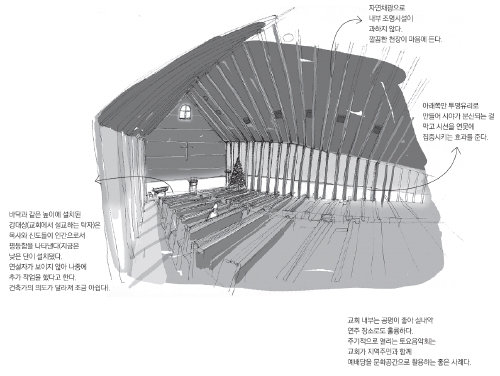

나는 가장 뒤쪽의 나무벽 앞에 서서 목사님의 설교를 들으며 예배당 안의 풍경을 음미했다. 작은 예배당을 둘러싼 나무기둥과 유리 커튼월(칸막이벽)이 깔끔한 조화를 이루고, 창으로는 연못에 반사된 햇빛이 찰랑거리며 안으로 스며들고 있었다. 그 빛은 예배당 천장까지 물결의 흔들림을 만들어냈다. 아름다웠다. 풍경에 도취되어 예배시간이 어떻게 지나갔는지도 몰랐다.

목사님은 설교를 끝내고 묵상을 제안했다. 이내 고요해진 예배당 안에는 소박한 크리스마스트리 불빛만 반짝였다. 그 뒤에서 아침 햇살이 서성였다. 바람이 불자 다시금 물빛이 찰랑거렸다. 방주는 제주의 산 중턱을 부드럽게 순항했다. 그리고 배에 오른 사람들은 홍수로부터의 구원이 아닌, 예수 탄생을 즈음한 축복 가득한 연말의 행복감으로 그 순간을 마음껏 즐기고 있었다.

일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

소소칼럼

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

송평인 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/WISDOM]선승 모습처럼… 도심 속 신비한 자태](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0