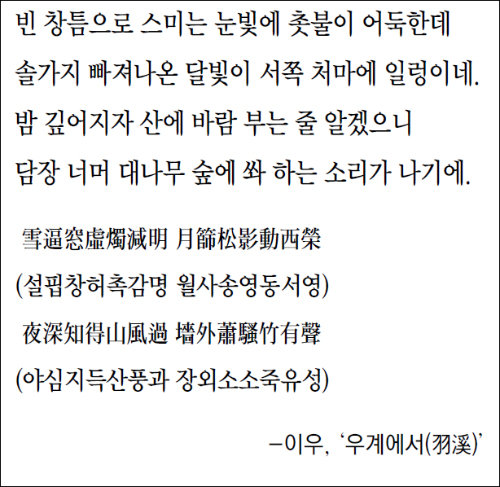

한겨울에 보는 보름달은 더욱 맑아 운치가 있습니다. 보름달을 보러 도심의 공원에라도 나들이를 해보시기 바랍니다. 그러할 때 외우시라고 이우(李우·1469∼1517)의 이 시를 권합니다. 이우는 이황(李滉)의 숙부입니다. 1510년 10월 강원도 관찰사에 임명되어 도내의 여러 곳을 순시하다가 우계현(羽溪縣)의 임계역(臨溪驛)에 이르러 하루를 유숙하면서 이 시를 지었습니다.

임계역은 정선군 임계면에 있던 역원(驛院)입니다. 이우가 임계역에 이른 것은 아마 음력 11월 하순인 듯합니다. 백두대간이 지나는 강원도 두타산 자락이니 무척 추웠을 것입니다. 창틈으로 보이는 하얀 눈빛이 한기를 더합니다. 그 기세에 촛불조차 어둑해집니다. 마침 소나무 가지 위로 달이 오릅니다. 달빛이 솔가지 사이로 비치는 것을 두고 체(篩)로 거른 달빛이라 하였습니다. 게다가 솔가지가 바람에 흔들리니 달빛 또한 따라서 일렁거린다고 하였습니다. 멋진 표현입니다. 만물이 다 숨을 죽인 한밤이 되자 담장 너머 대숲에서 ‘쏴’ 하는 소리를 냅니다. 바람이 제법 거세게 부나 봅니다. 오장육부가 모두 다 시원해집니다.

이우는 3수 연작으로 되어 있는 이 시의 마지막 편에서 “관아의 창고는 영락하여 곡식이 남아 있지 않은데, 오직 안개와 노을만이 고을에 새로 딸린 것이라지. 백성들 고통을 치료하려 하여도 내 약이 없으니, 온 고을 애환이 누구 손에 달렸는가(官倉寥落粟無陳 惟有烟霞屬縣新 民막欲醫吾失藥 一方休戚係何人)”라고 하였습니다. 아름다운 자연을 즐기면서도 백성의 아픔을 잊지 않는 것이 선비의 마음인가 봅니다.

이종묵의 ‘한시 마중’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

현장속으로

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이종묵의 ‘한시 마중’]얼굴에 먼저 이른 봄빛](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/12/27/51891537.1.jpg)

댓글 0