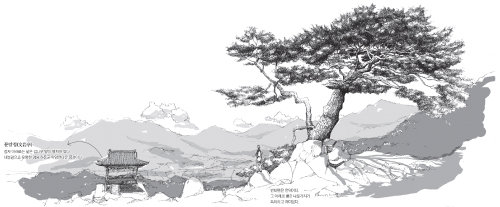

하동군 악양 문암송

끝없이 이어지는 감나무 밭 사이의 좁은 길을 벗어나니 떡하니 소나무가 나타났다. 커다란 바위 위에 터를 지켜온 지 600여 년, 나무의 기개가 지리산 자락의 풍경을 압도하고 있었다. 기둥같이 두꺼운 줄기, 오랜 연륜을 보여주는 갈라진 껍질, 사방으로 뻗어나간 나뭇가지는 마치 바위를 뚫고 승천하려는 용처럼 힘이 넘쳤다. 그 뒤로 드넓게 펼쳐진 악양(岳陽·경남 하동군 악양면)의 들녘은 소나무 뒤에 세워 놓은 병풍인 듯 조화로웠다. 지난여름 문암송과의 만남은, 깊은 인상을 뇌리에 새겨준 또 하나의 즐거운 추억이었다.

어느덧 한 해의 마지막에 와 있다. 누구나 으레 이 즈음에는 지난 한 해를 돌아보기 마련이다. 나에겐 여러 곳을 여행하며 그림과 함께했던 한 해이자, 많은 풍경과 사람들을 만난 의미 있는 날들이었다. 이번에는 그중 미처 스케치북에 담지 못했던 나무를 그렸다. 경남 하동군의 문암송(文岩松·천연기념물 제491호)이 그 주인공이다.

문암송이란 이름은 오래전 시인 묵객들이 나무 아래에서 시회(詩會)를 즐겼다고 해서 붙여졌다. 풍류 가득했을 그 풍경은 생각만 해도 즐거운 느낌을 준다.

소나무 송(松) 자는 나무 목(木) 자와 벼슬을 나타내는 공(公) 자로 이뤄져 있다. 중국의 진시황이 소나무 아래서 비를 피한 뒤 나무에게 공작의 벼슬을 내려 목공(木公)이라 불리다 훗날 두 글자가 합쳐졌다고 한다. 우리나라에서는 예로부터 민족의 나무라 불릴 정도로 많은 이의 사랑을 받았다.

소나무는 친근한 만큼이나 다양한 이름을 갖고 있다. 자라는 위치에 따라 육송(陸松) 또는 해송(海松)으로 불리고, 껍질 색깔에 따라 적송(赤松·붉은 소나무), 곰솔(흑송이라고도 함) 등으로 나뉜다. 이 밖에도 키가 작고 가지가 옆으로 퍼진 소나무는 반송(盤松)이라고 부르고, 줄기가 곧으면서 마디가 길고 껍질이 유별나게 붉은 것은 금강송(金剛松)이라고 한다. 금강송은 재질이 단단해서 훌륭한 목재로 평가받는다.

가지 개수에 따라서도 다르게 부른다. 만지송(萬枝松)은 가지가 많은 소나무를 말한다. 경남 함양군에 있는 소나무(천연기념물 제358호)는 가지가 아홉 갈래로 갈라졌다고 해 구송(九松)이라 불린다. 이게 전부가 아니다. 잎이 난 모양에 따라서도 이름이 다르다. 잎이 두 갈래로 갈라진 것은 이엽송(二葉松), 세 갈래인 것은 삼엽송(三葉松)이라 한다.

마음속 소나무를 그리다

이렇게 많은 이름이 있다는 것은 우리가 그만큼 소나무에 관심이 많다는 것을 방증한다. 하지만 한때 전 국토의 절반가량을 차지했다던 소나무는 다양한 이유로 조금씩 줄어들고 있다. 특히 재선충병이 가장 무서운 원인인데, 감염되면 치료가 불가능해 100% 말라 죽는다. 일본에선 재선충병으로 홋카이도를 제외한 본토의 모든 소나무가 전멸하다시피 했다. 부디 우리나라 소나무들이 잘 보존돼 언제까지고 다양한 이름으로 불리기를 바라며 올해의 마지막 그림으로 소나무를 남긴다.

‘자, 어떤 그림을 그릴까.’ 스케치북을 펼쳤다. 하얀 백지가 나를 기다리고 있었다. 이내 소나무의 첫 선(線)을 그리기 시작했다. 많은 이름을 갖고 있는 나무이지만, 내게는 하나의 이름으로 남을 소나무. 내 그림 속의 나무를 그려 나갔다.

이장희 일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

카버의 한국 블로그

구독

-

송평인 칼럼

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/이장희의 스케치 여행]섬들이 흘러가는 남해의 작은 금강산](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/01/04/52068009.1.jpg)

![[송평인 칼럼]민주당 더 욕심부리면 뼈다귀 놓친 개꼴 된다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130718419.1.thumb.jpg)

댓글 0