오솔길 따라 승탑들 줄줄이… 내 인생길 마지막은 어디쯤…

불가에서는 스님이 입적을 하면 화장을 한다. 화장 뒤 나온 사리는 탑을 세워 안치하는데, 이를 승탑(僧塔)이라 부른다. 예전에는 부도라고 부르기도 했는데, 이는 잘못된 용어다. 부도란 원래 부처를 지칭하는 말로, 일제강점기 때 주인 없는 승려의 묘를 뜻하는 말로 쓰이다 굳어졌다고 한다. 지금은 모두 승탑으로 고쳐 부른다.

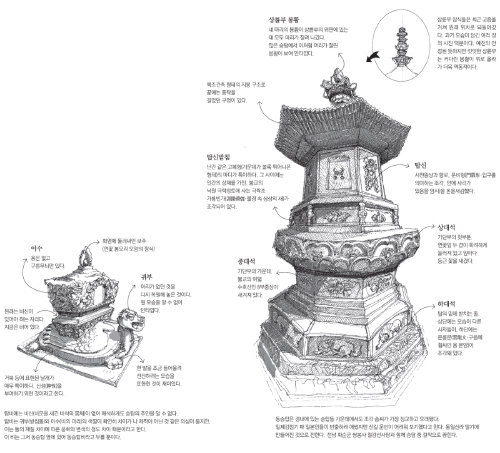

승탑에는 보통 비석이 함께 놓여 있다. 승탑 주인의 행적과 업적을 기록하는데 이것이 승탑비다. 우리나라에는 융성한 불교문화 덕분에 많은 승탑과 승탑비가 남아 있다. 그 가운데에서도 이번에는 ‘승탑 중의 승탑’으로 꼽히는 전남 구례군 연곡사 동승탑(東僧塔·국보 제53호)을 담아봤다.

승탑의 보물창고에 가다

연곡사는 승탑의 보물창고라 할 수 있을 정도로 아름다운 탑이 많은 곳이다. 승탑들은 한곳에 모여 있지 않고 절을 중심으로 곳곳에 흩어져 있다. 하지만 작은 오솔길이 승탑들을 일주하듯 이어져 있어 산속에서 길을 잃을 염려는 없다. 그저 산책을 즐기다 보면 다음 승탑이 나오는 듯한 느낌이랄까.

연곡사는 화엄사와 함께 지리산에 가장 먼저 들어선 절로 꼽힌다. 통일신라 때 창건되었다고 한다. 고려 초까지 선(禪)을 닦는 사찰로 이름이 드높았다. 현재 남아 있는 국보급, 보물급의 여러 승탑은 모두 탑이 세워지던 시기의 양식을 잘 보여준다.

산에 오르니 산사의 정적이 배가 됐다. 일주문을 들어서 한쪽에 홀로 남은 삼층석탑(보물 제151호)을 바라봤다. 예전에는 이 부근까지 건물이 있었을 텐데, 절의 규모가 얼마나 컸는지 자못 궁금해졌다. 대웅전을 지나 그곳에서 가장 가까운 동승탑에 다다랐다. 이 승탑은 안타깝게도 주인이 누구인지 알 길이 없다. 그래서 승탑의 위치에 맞춰 다소 밋밋한 이름이 붙었다. 여러 차례 폐사됐다 중건된 서글픈 역사의 절과 같은 처지인 셈이다.

탑 앞에 서서 뛰어난 조각솜씨를 보고 있노라면 슬픔마저 잊혀질 듯하다. 승탑 하나가 풍경을 가득 채우는 것만 같다. 코가 닿을 만큼 가까이 다가가 천년이 넘은 조각 속에서 옛 석공의 숨결을 좇아본다. 돌을 깎아 만든 승탑의 목조지붕 모양 조각엔 서까래와 부연(긴 서까래 끝에 높이 솟게 만든 짧은 서까래)의 표현이 섬세하다. 그 끝에 매달려 있었을 풍탁(風鐸·풍경)의 부재가 아쉽기만 하다.

과연 누구를 기린 승탑일까. 탑에 들인 정성을 보니 얼마나 존경받던 스님인지 짐작이 갔다. 나는 시간 가는 줄도 모르고 몇 바퀴씩이나 승탑을 돌며 한단, 한단 마음속에 새겨 넣은 뒤에야 멀찍이 떨어져 앉아 자리를 잡았다. 승탑 주변으로 차갑지 않은 초겨울의 햇살이 내리쪼였다.

부처님은 길에서 태어나 길에서 떠나셨다고 한다. 인생이라는 길은 어떤 길이며, 내 길의 마지막은 어디쯤일지 생각해보라는 의미일 것이다. 그 순간, 내게는 길 한쪽에 잠깐 멈춰 앉았던 자리가 가장 의미 있게 느껴졌다. 산에서 불어온 바람이 나를 스쳐 승탑을 돌더니 돌기와의 선을 타고 흘러내렸다. ‘딸랑.’ 내 마음속의 풍탁이 흔들거렸다. 고요한 산속 짙은 상념이 옅은 소리를 내며 떨고 있었다.

자, 계속 길을 걸어볼까. 바지를 털고 일어나 다시금 다음 승탑을 향해 작은 오솔길 위를 걸었다.

이장희의 스케치 여행 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

DBR

구독

-

국방 이야기

구독 33

-

고양이 눈

구독 85

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/이장희의 스케치 여행]군산 ‘사가와 가옥’](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0