바둑저변 확대-제2의 중흥 기대

그래서 바둑을 스포츠화해 부흥을 꾀해보자는 의견들이 나왔다. 프로 단체인 한국기원이 대한체육회에 가입하기는 어려웠다. 물론 당시에도 바둑을 도(道)와 예(藝)로 보는 쪽에서는 반발했다. 하지만 위기의식이 더 커 대바협이 탄생할 수 있었다. 대바협은 기존 한국기원 지방조직 등을 인수해 15개 시도협회에 4개 산하연맹으로 기틀을 마련했다. 2006년 대바협은 대한체육회 준가맹 경기단체가 됐고, 2009년에 정가맹 경기단체가 됐다.

하지만 기구가 일단 생기면 자체 조직논리로 움직이게 마련. 한국기원과 대바협은 불협화음을 냈다. 정부의 보조금 분배나 바둑 보급에 딴 목소리가 종종 터져 나왔다. 그러다 보니 힘이 분산됐다. 그 결과 한국에서 열리는 2014년 인천 아시아경기에도 바둑을 정식 종목으로 올려놓지 못했다. 중국은 2010년 광저우(廣州) 아시아경기에 바둑을 정식종목으로 올렸다. 물론 바둑에 걸린 금메달 3개를 한국이 모두 따 스타일을 구겼지만….

허 이사장은 22일 서울 중구 명동 은행회관에서 열린 대의원 총회에서 참석 대의원 15명 중 찬성 14표(무효 1표)를 얻어 제3대 대바협 회장으로 뽑혔다. 허 신임 회장은 “바둑 발전을 위한 개혁위원회를 둬 종합대책을 마련하겠다”며 “한국기원과 대바협이 유기적으로 연계해 바둑계가 지속가능한 발전을 할 수 있도록 소임을 다하겠다”고 밝혔다. 이로써 두 기구가 통합의 물꼬를 텄다. 현재 두 기구는 인사교류를 통해 통합의 발걸음을 떼고 있다. 하지만 아마추어 바둑계는 프로바둑계에 홀대를 받고 있다는 의식이 여전해 통합까지는 갈 길이 멀다. 일단 아마추어 바둑계는 재계 인사가 회장이 된 데 대해 반기는 눈치다.

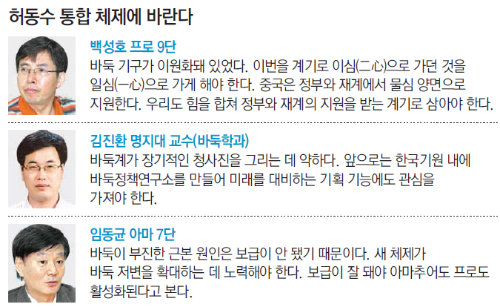

이번 ‘허동수 이사장-회장 겸임 체제’는 그동안 줄어들기만 했던 바둑계를 다시 활성화시키는 등 바둑계의 저변을 확대하는 계기를 마련해야 한다는 게 바둑계의 중론이다. 즉, 바둑계 파이를 늘려야 한다는 것. 특히 바둑을 전국체전 종목으로 만들고 초중고교에서 바둑을 배울 수 있도록 하는 데 역량을 집중해야 한다는 지적도 나왔다. 이 밖에 대바협이 엘리트 체육뿐 아니라 앞으로는 생활체육에도 관심을 쏟고, 스포츠토토에도 다시 힘을 실어야 한다는 의견도 있다. 물론 그동안 두 기구 간에 중복되거나 비효율적으로 운영되던 부분에 대한 흡수 통합 정리도 중요하다.

사이버오로 손종수 상무는 “그동안 바둑계가 이기고 지는 승부에만 몰두해 잃어버린 것도 있다”며 “새 체제는 예나 도 등 바둑의 문화적 향기 부문에도 균형 있게 접근해야 바둑이 계속 활성화될 수 있다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![새해 맞아 한 자리에 모인 이재용·정의선·구광모 회장[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130788006.1.thumb.jpg)

댓글 0