■ 희귀본 시집 1000여권 소장 배우식 시인의 ‘시 사랑’

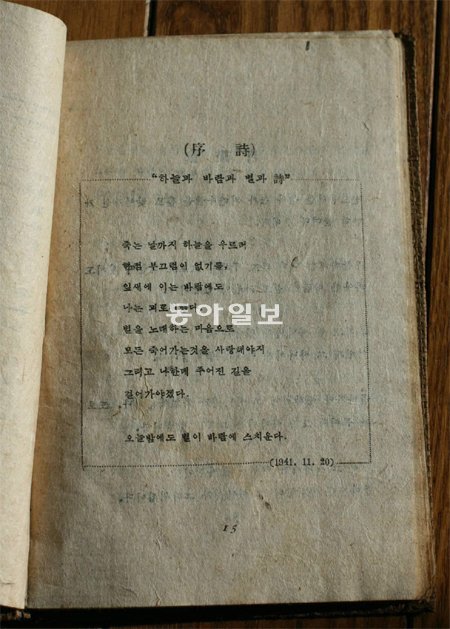

빛바랜 책장을 넘기자 윤동주의 ‘서시’가 모습을 드러냈다. 익숙한 시어가 희미하게 보였다. ‘죽는 날까지 하늘을 우러러/한점 부끄럼 없기를,/잎새에 이는 바람에도/나는 괴로워했다…’. 윤동주가 1945년 2월 일본에서 옥사한 후 1948년 1월 유족들에 의해 발간된 유고시집 ‘하늘과 바람과 별과 시’ 초판본(정음사)이었다.

박물관 유리 너머로나 볼 수 있을 법한 귀한 물건을 손으로 만지니 묘한 흥분이 느껴졌다. 책 주인이 웃으며 말을 건넸다. “이 책이 얼마 전 (경매에서) 거래됐는데 아마 3000만 원이었지요.” 시집을 쥔 손이 살짝 떨렸다.

어떻게 개인이 이런 희귀본을 모을 생각을 했을까. “소장가로 비치는 게 부담스럽다”는 시인은 30여 년 전 얘기를 들려줬다. 그는 문청(文靑)이었지만 생업을 위해 대그룹 건설회사에 다녔다. 유럽, 아프리카 현장에서 일한 그는 현지 감독관에게 선물할 예술품을 구하기 위해 귀국하면 골동품 가게를 찾았다. 그러다 1980년대 중반 청계천 가게에서 ‘정지용 시집’ 초판본을 발견했다. 당시 회사원 월급의 서너 배, 현재로 치면 약 1000만 원 돈이었지만 잊었던 ‘시에 대한 열망’이 떠올라 과감히 질렀다.

뒤늦게 뇌종양 판정을 받은 그는 2001년 수술을 통해 건강을 찾았다. 이후 초판본을 구하려고 전국의 고서 경매장과 고서점을 돌았다. 1년에 1억 원 넘게 쓴 적도 있다. 다행히 경제적 여유가 있었다. 낡은 책을 사들이는 남편을 보고 아내는 “돈도 있는데 왜 헌책을 사느냐”고 물은 적도 있다.

“저는 수집가, 장서가가 아닙니다. 시 공부를 위해 시집을 구했을 뿐이죠. 지금도 정지용의 별이 제 가슴에 들어와 빛을 내는 것 같아요. 기회가 된다면 제 책들이 일반에 공개돼 사람들의 마음속에도 별이 빛났으면 합니다.”

용인=황인찬 기자 hic@donga.com

▼ 희귀본 거래 대부분 인터넷 경매… 문학관이 ‘큰손’ ▼

고서점과 수집가들 사이의 희귀 시집 거래는 1970∼90년대 호황을 이뤘다. 2000년대 들어 귀한 시집 구하기는 쉽지 않아졌다. 문인을 기리는 문학관이 전국 각지에 들어서고 거래의 관문도 오프라인 서점에서 온라인 경매로 이동하면서 눈에 보이는 거래가 크게 줄었다.

품귀 현상으로 값도 올라갔다. 여 대표의 설명은 이렇다. “1920년대 시집의 경우 초판본 자체가 남아있는 게 몇 권 안 되는 것으로 안다. 최근 큰 박물관에서 김소월의 ‘진달래꽃’ 초판본을 수배했다. 한 수집가가 억대의 가격을 불렀지만 500만 원 정도에 감정 평가되는 해프닝도 있었다. 수집가들 사이의 거래가는 상상을 초월한다.”

내용이 같으면 표지가 멀쩡한 것이 몇십 배 비싸다. 장서는 한정돼 있는데 좋은 물건이 나오는 경우는 적어 최근 발을 들인 수집가들은 발만 동동 구르는 경우가 많다. 수집가들의 친목 모임에서 경매 정보가 공유되고 일대일 직거래가 이뤄지기도 한다.

임희윤 기자 imi@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘레이디 맥베스’에 김 여사 빗댄 더타임스[횡설수설/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130667375.1.thumb.jpg)

댓글 0