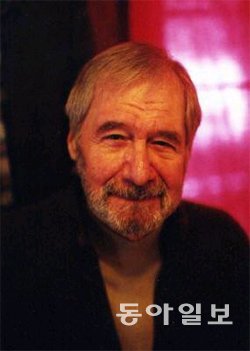

◇아이스/에드 맥베인 지음·이동윤 옮김/540쪽·1만4500원·검은숲

추리소설 패턴에 익숙한 독자라면 적잖이 황당할 수 있다. 범인을 쫓아가는 팽팽하고 압축된 패턴보다는 형사들의 자잘한 일상이 상세하게 다뤄지기 때문이다. 무엇보다 상당히 수다스럽다. 읽다가 어지러울 정도다.

이를테면 작품의 주무대가 되는 ‘87분서’라는 경찰서 풍경은 어떤가. 형사가 임신한 매춘부에게 성매매 여부를 조사하는 사이, 유치장에 들어간 술주정뱅이들은 고래고래 소리친다. 이 와중에 2인조 복면강도가 잡혀 들어오고, 매춘부는 급기야 경찰서에서 출산을 해 형사들을 패닉 상태에 몰아넣는다. 더군다나 이때 살인사건 신고가 들어온다.

‘경찰 소설의 대부’로 불리는 작가답게 작품은 형사의 눈을 따라가며 점차 사건의 실체에 체계적으로 접근한다. 흡사 수사 매뉴얼을 읽는 듯하다. 최초 신고자, 최초 출동한 경찰에 대한 조사부터 시작해 피해자의 가족, 친구, 동료들로 범위를 넓히는 과정이 매우 꼼꼼하다. 이 까닭에 보통 추리소설이 두세 명의 형사를 중심으로 기술되는 것에 비해 20명 가까운 경찰이 등장한다. 경찰들의 정보교류, 상호협력의 과정도 흥미롭다. 하지만 등장하는 모든 경찰들에게 친절히 이름까지 달았고, 이들이 중간중간 튀어나오는 통에 혼란스럽게 느껴지기도 한다.

하지만 자신 있게 강력 추천하기는 힘들 것 같다. 독자의 뒤통수를 치는 후반 강력한 반전이 없을뿐더러 사건이 풍선의 바람 빠지듯 비실비실 해결되기 때문이다. 결정적으로 범인의 동기가 석연치 않으며, 그 범인의 최후도 생뚱맞게 느껴진다. 제목인 ‘아이스’의 실체가 드러날 때는 허무함마저 밀려왔다. 논리적이고 치밀한 머리싸움보다는 가볍고 다채로운 읽을거리를 원하는 독자들에게 적합할 듯하다.

문학예술 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘도 건강

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[책의 향기]평창 온 괴짜 할배 “이 아름다운 나라에 핵폭탄을?”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603478.1.jpg)

댓글 0