■ 신구-박정자 출연 ‘안티고네’ 28일까지 CJ토월극장

절제된 연기로 팽팽한 긴장

홀로 이 저주받은 운명의 소용돌이 속에 남겨지다니…누구 없는가? 내가 더는 다른 날을 보지 않도록, 쌍날의 칼로 내 심장을 찔러 줄 자 아무도 없는가? 오게 하라! 어서 오게 하라! 내 운명들 가운데 가장 아름다운 것이 나타나, 내게 마지막 날을 가져다 주게 하라! 어서! 어서.”

크레온 역을 맡은 신구의 마지막 이 대사가 절절히 가슴을 쳤다. ‘살아남은 자의 슬픔’이 따로 없었다.

국립극단이 2011년 ‘오이디푸스’ 이후 3년 만에 다시 무대화한 희랍비극 ‘안티고네’(김민정 각색, 한태숙 연출)의 주인공은 안티고네가 아니라 크레온이었다. 오이디푸스를 고대의 영웅이 아니라 오늘날의 보통사람으로 그렸던 연출가 한태숙은 그 오이디푸스의 딸인 안티고네의 비극을 다룬 이 작품에서 제2의 오이디푸스로 안티고네의 맞수 크레온을 택했다. 그런 점에서 ‘오이디푸스 2’라고 불러도 될 듯하다.

‘오이디푸스’에서 크레온은 테바이를 덮친 저주의 원인을 궁금해 하는 오이디푸스에게 테이레시아스를 소개해 준다. 하지만 그 저주의 원인이 오이디푸스에게 있다는 테이레시아스의 예언으로 인해 두 사람은 모진 박해를 받게 된다. 그런 면에서 두 사람은 사선을 함께 넘은 동지에 가깝다.

하지만 ‘안티고네’에서 둘의 관계는 파국을 맞는다. 오이디푸스가 죽고 그 쌍둥이 아들마저 왕위계승권을 놓고 싸우다 죽자 왕위에 오른 크레온은 외국 군대를 이끌고 테바이를 공격한 폴리네이케스를 반역자로 낙인찍은 뒤 그의 매장을 금한다. 안티고네(김호정)는 이를 정면으로 거부한 채 오빠의 매장을 시도하고 크레온은 조카이자 아들의 약혼녀인 안티고네를 굴복시키려 한다. 여기서 국가이성을 상징하는 크레온 대 개인윤리를 앞세우는 안티고네의 유명한 논쟁이 펼쳐진다.

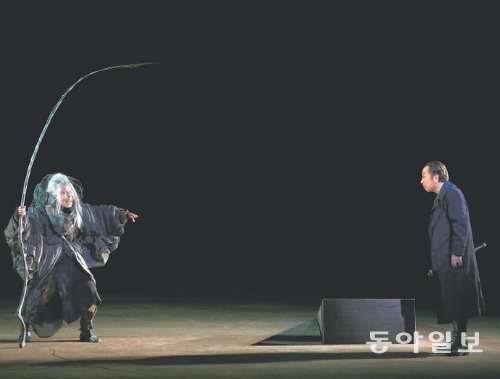

연극의 초점은 여기에 맞춰져 있지 않다. 안티고네 문제로 골치가 아픈 크레온은 옛 친구 테이레시아스(박정자)를 찾아간다. 그는 거기서 ‘산 자’를 다스려야 하는 왕이 신의 영역인 ‘죽은 자’의 문제까지 개입해 신의 분노를 샀다는 테이레시아스의 말에 오이디푸스와 똑같은 반응을 보인다. 오만한 분노다. 박정자와 신구, 두 노배우의 절제되면서도 팽팽한 연기대결이 볼만하다.

가파르게 경사진 무대, 휘청이며 군무를 추듯 연기하는 코러스, 불길한 새의 울음소리, 짙은 어둠이 계속 풀어지는 듯한 공간과 분필가루처럼 흩날리는 흰색 연무는 ‘오이디푸스’를 빼닮았다. 전형적 한태숙 연극이다. 두 편에서 모두 테이레시아스 역으로 출연한 박정자는 거대한 새의 깃털을 형상화한 지팡이를 들고 나온다. 왠지 그 지팡이가 연출가의 이름 석자를 서명하는 펜처럼 느껴졌다.

: : i : :

28일까지 서울 서초동 예술의전당 CJ토월극장. 2만∼5만 원. 1688-5966

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0