한 달새 두 번째 시집 낸 ‘얼굴 없는 탈북 女시인’ 백이무씨

“시집을 두 권이나 냈지만 저는 출판사에서 e메일로 보낸 시집 표지사진만 봤을 뿐 (신변안전을 우려해) 종이책은 못 받아 봤어요. 안타깝지요. 외국에 숨어 글을 쓰는 탈북 작가의 비극이라고 생각해요.”

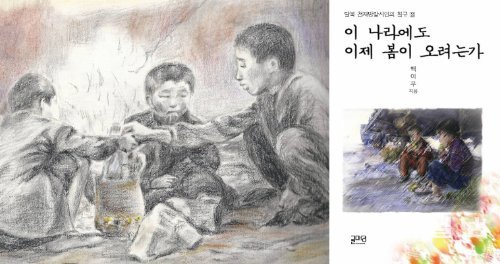

지난달 자신의 ‘꽃제비’(일정한 거주지 없이 먹을 것을 찾아다니는 떠돌이) 체험을 담은 시집 ‘꽃제비의 소원’을 출간한 데 이어 한 달 만에 두 번째 시집 ‘이 나라에도 이제 봄이 오려는가’(글마당)를 펴낸 탈북 시인 백이무 씨(27·여). 신작 시집은 북한 수용소와 감옥의 비참한 현실과 주민들의 궁핍한 삶을 생생하게 그려냈다. 제3국에 머무르며 ‘얼굴 없는’ 시인으로 활동 중인 그를 인터뷰했다. 인터뷰는 신변 노출을 우려해 출판사가 중간에서 e메일로 질문과 답변을 받아 전하는 방식으로 진행됐다.

시인이 두만강을 건너 탈북한 것은 2002년 말. 일찍이 아버지를 여의고 ‘고난의 행군기’였던 1999년 어머니마저 아사하자 북한을 3년 넘게 떠돌며 동생들과 함께 꽃제비 생활을 한 뒤였다. 탈북 후에도 계속됐던 꽃제비 생활은 제3국의 한 한식당에 종업원으로 채용되면서 접을 수 있었다. “몇 년 전 현지 경찰에게 적발돼 북송될 위기에 처했을 때 지금 일하는 식당 주인이 (뇌물로) 수천 달러를 들이밀어 저를 구해주셨어요. 은인 같은 분이지요.” 시인은 이 식당에서 숙식 등을 제공받으며 받는 월급 중 일부를 떼어 브로커를 통해 북한에 남은 동생들에게 송금하고 있다고 했다.

“인민학교(초등학교)와 중학교 시절 전국 단위 글짓기 대회에서 여러 차례 1등을 먹었습니다. 꽃제비 시절에는 시상이 떠오르면 휴지에다 꽁다리(몽당)연필이나 원주필(볼펜)로 아무 때나 써댔지요. 보관을 잘못해 유실된 시도 많아요. 음식점 일이 밤늦게 끝나서 요즘은 주로 새벽 시간에 일어나 시를 씁니다.”

신작 시집에서 가장 애착이 가는 시는 ‘눈물매대’다. 눈물매대란 식량을 구하려고 세간이며 나뭇짐 등을 내다 파는 노변 매대로, 물건을 파는 사람도 사는 사람도 눈물 흘리지 않는 이가 없다고 해 그런 이름이 붙었다고 했다. ‘최후로 남은 마지막 집재산인/낡은 그릇, 숟가락, 헌옷이랑 내놓고/눈물로 사달라고 애원하는 할머니들/나무 한 단, 검불 몇 줌 주워 와서/더 눈물로 사라고 하소하는 아이들’(195쪽)

“저도 검불을 주워서 장사를 해 봤는데 여러 날 동안 팔리지 않는 거예요. 굶고 있을 동생들 생각에 울고 있는데 지나던 아저씨가 눈물을 닦아주며 검불을 사주던 기억이 납니다.”

우정렬 기자 passion@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0