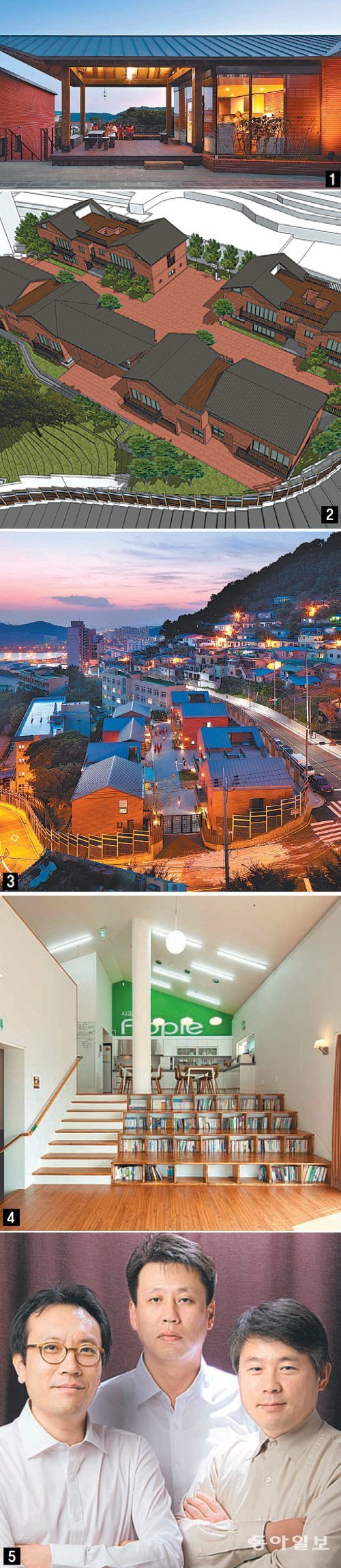

부산 암남동 여자청소년 복지시설 ‘수국마을’ 보실래요

2. 수국마을 배치도. 집 앞에 8종의 상징 나무를 심고 텃밭을 만들어 놓았다. 나무 키우기와 텃밭 가꾸기는 아이들 몫이다. 오퍼스 제공

3. 수국마을은 여느 아동복지시설과 많이 다르다. 큰 건물 한 채를 짓는 대신에 아이들이 집 같은 환경에서 살 수 있도록 가운데 길을 내고 박공지붕의 집 8채를 나눠 지었다. 윤준환 사진작가 제공

5. 건축사사무소 오퍼스의 김형종 조성기 우대성 공동대표(왼쪽부터). 오퍼스 제공

《 “우리는 건물을 만들고, 건물은 다시 우리를 만든다.” 윈스턴 처칠 전 영국 총리의 말처럼 건축의 힘을 믿는 건축사사무소 오퍼스의 우대성 공동대표. 그에게 부산에서 아동복지시설을 운영하는 마리아수녀회 수녀들이 찾아왔다. 중고교 여학생 100여 명이 살고 있는 시설이

낡았으니 새 건물을 지어 달라며 수녀들의 퇴직금을 모아 마련한 40억 원을 내밀었다. 》

일반 가정이 아닌 ‘시설’의 아이들에게 힘이 되어 주는 건물은 어떻게 지어야 할까.

우 대표는 김형종 조성기 공동대표와 지난해 1월부터 서울 부산 대구를 돌며 아동복지시설을 살피고 거주자들의 일과를 관찰했다. 커다란 원룸에는 2층 침대와 옷장이 줄줄이 놓여 있고, 주방에서 조리된 음식이 엘리베이터로 배달되면 같은 원룸의 다른 편에 놓인 커다란 식탁에 둘러앉아 먹는 구조였다. 거주자들은 불만이 많았다. “사생활이 없다” “집단생활을 하니 남 앞에서 옷을 갈아입는 걸 부끄럽게 여기지 않는다” “받는 것에만 익숙해 경제 개념이 없어 사회에 나가면 적응하기 어렵다” “시설이 아닌 가정에서 살아 보고 싶다”….

수국마을은 복지시설의 틀을 깼다. 커다란 콘크리트 건물 한 동을 짓는 대신 계단식 지형을 따라 붉은 벽돌집 8채가 도란도란 모여 있는 마을을 설계했다. 아이들은 ‘시설’이 아닌 박공지붕의 ‘집’에서 산다. 심어 놓은 나무에 따라 감나무집, 석류나무집, 사과나무집 이렇게 집 이름을 지었다. 그래서 마을 이름도 ‘나무의 나라(樹國)’라는 뜻에서 수국마을이다.

손에 물 묻힐 일 없던 아이들은 수국마을에선 모든 일상을 스스로 해결해야 한다. 집마다 13∼15명의 소녀가 ‘엄마’라 불리는 수녀와 출퇴근하는 보육자의 도움을 받아 생활하는데 월 약 300만 원의 생활비로 당번을 짜서 장 보고 밥해 먹고 가계부도 쓴다. 현관 입구엔 수도와 전기 계량기가 설치돼 있어 수도와 전기 요금도 내야 한다.

이곳 수녀들은 아이들을 젖먹이 때부터 길러 온 ‘엄마’다. 그래서 여느 엄마들처럼 “공부 잘할 수 있는 집”을 원했지만 건축가들은 “행복하고 놀기 좋은 집”을 고집했다. 실내로 들어서면 책꽂이 겸용 계단을 설치한 층고 높은 거실과 아늑한 다락방, 낙서하기 딱 좋은 대형 칠판, 밀어젖히면 옆집과 연결되는 마법의 벽, 조용한 공부방과 침실 등 10대 소녀들의 호기심을 자극하는 크고 작은 공간이 집집마다 다르게 배치돼 있다.

혈기왕성한 아이들의 활동량을 늘리기 위해 동선을 일부러 늘려 놓고, 마을 가운데엔 배드민턴을 치거나 피구를 할 수 있도록 길을 내 널찍한 마당을 두었다. 옥상엔 나무 덱을 깔아 놓아 오르락내리락하며 놀기 좋다. 수국마을의 수호나무 같은 존재인 팽나무는 물론 볼품없는 나무들도 건축에 방해가 되지만 뽑지 않고 살려 놓아 주변의 시선을 차단했다.

부산=이진영 기자 ecolee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0