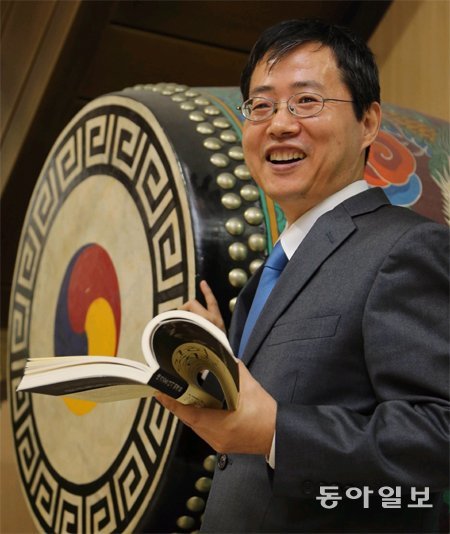

‘고발 역사의 수레바퀴’ 쓴 곽형석 국민권익위 심의관

“내부고발자의 용기가 사회를 정의롭게 변화시키는 데 크게 기여했습니다. 하지만 가까이에서 보니 공익을 위해 희생한 대가가 컸습니다. 조직은 조용히 넘어갈 일을 쓸데없이 문제 삼아 분란을 일으켰다며 교묘하게 보복하고, 내부고발자는 배신자란 낙인이 찍혀 재취업도 못한 채 숨어 살아야 했어요.”

‘고발 역사의 수레바퀴’(이담북스)의 저자는 국민권익위원회 행정심판심의관 곽형석 씨(49). 행정고시 출신인 그는 2001년 부패방지법 제정 이후 부패방지위원회 국가청렴위원회 국민권익위원회에서 부패방지 업무를 맡아왔다. 지난달까지 신고심사심의관으로 일하며 내부고발 신고, 보상, 보호업무를 총괄했다.

곽 씨는 내부고발에 대한 사회인식을 바로잡을 방법을 고민하던 중 역사에서 길을 찾아보기로 결심했다. 주말이면 국사편찬위원회 한국사데이터베이스, 한국학중앙연구원 자료를 찾아가며 공부했다. ‘고발’을 키워드로 삼국시대부터 일제강점기까지 역사를 정리해 나갔다.

고발 풍토가 생긴 것은 고려 광종 때다. 광종은 미약한 왕의 권한을 강화하려고 하급관리나 노비들까지 귀족이나 지방호족을 고발하도록 권장했다. 조선시대에는 고발정치가 제도로 자리 잡아 신문고(申聞鼓)가 생겼다. 고려·조선시대 조정은 봉사(封事), 밀봉(密封)같이 상소를 비밀리에 할 수 있는 제도도 운영했다. 특히 내부고발자를 보복한 자를 찾아 벌을 주고 고발한 노비는 면천시켜주거나 양인이면 관직을 주고 관리이면 승진을 시켰다. 오늘날보다 진일보한 정책을 펼친 것이다.

그렇다면 내부고발자를 ‘의리를 저버린 배신자’로 낙인찍는 정서는 어디서 왔을까. 고려·조선시대에는 탐욕에 눈먼 관리들에 저항해 민란을 일으킨 임꺽정 같은 인물을 고발한 자에 대한 반발이 있었다.

하지만 일본이 내부고발을 식민지 지배수단으로 활용한 것이 결정적이었다. 일본은 자기들에게 유익한 밀고를 한 사람에게 상금을 주는 정책을 폈다. 그런 밀고로 독립군이나 의병장이 잡혀가는 모습을 보며 ‘모든 내부 고발은 나쁘다’는 인식이 쌓였다.

박훈상 기자 tigermask@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0