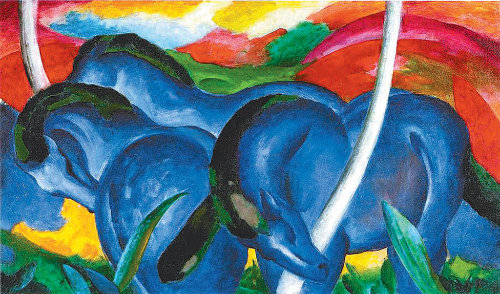

내년 갑오년 ‘靑말띠의 해’

임신 9개월차에 접어든 회사원 이모 씨(30)는 요즘 고민이 크다. 예정일이 내년 설날쯤인데 먼 일가친척까지 내년이 ‘청(靑)말띠’라고 성화가 심하기 때문이다. 이 씨는 “다니는 병원에 제왕절개를 해서라도 말띠는 피하겠다는 산모가 여럿”이라고 말했다.

2014년은 갑오년(甲午年) 말의 해다. 벌써부터 ‘청말띠’라고 시끌시끌하다. 여성이 말띠면 팔자가 세다는 속담이 있는데, 그중 푸른 말은 유독 드세다는 입소문이 자자하다. 12간지의 일곱 번째 동물인 말이 띠가 되면 여성은 정말 그리도 박복할까.

이는 ‘말’도 안 되는 얘기다. 우리 전통적 가치관과도 맞지 않다. 20일 서울 국립민속박물관에서 열리는 국제융합학술대회 ‘한중일 문화 속의 말’에서 발표하는 천진기 관장의 글 ‘백마 탄 초인이 있어’에 따르면 이 속설은 일본에서 들어온 습속이다.

이 고약한 속설은 일제강점기에 전해졌다. 일본은 말해에 태어난 사람은 기질이 세다고 여겼다. 특히 말띠 여성은 시집가면 남편을 깔고 앉는다고 혼약을 꺼리는 풍조가 만연했다. 이것이 20세기 초 한반도에 퍼지며 마치 우리 고유의 통념인 것처럼 여겨지게 됐다.

물론 한국에서도 말은 강인한 생동감의 상징이었다. 경북 영천시 어은동에서 출토된 청동유물을 보면 마형대구(馬形帶鉤)가 눈에 띈다. 팽팽한 체구에 갈기를 세워 말의 활동성을 잘 표현했다. 스키타이 문화의 영향으로 추정되는 이 문화재를 보면 한반도에서 말을 얼마나 오래전부터 영물로 여겼는지 짐작할 수 있다. ‘사기’ 조선전에는 위만조선이 말 5000필을 중국 한나라에 보내려 한 대목이 나와 이미 가축으로도 친숙했음을 보여준다.

세시풍속에서도 말은 치성의 대상이었다. 음력 정월 첫 ‘말날’ 상오일(上午日)은 말에게 제사를 지내고 숭상하는 날이었다. 이날 장을 담그면 맛이 좋다는 풍속도 있다. 천 관장은 “맛있다의 ‘맛’과 말의 발음이 비슷한 것에서 유래됐다”고 설명했다. 시월상달(10월) 말날에는 붉은 팥떡을 해 마구간에 차려 놓고 고사를 지냈다.

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0