6월 8일 일요일 흐림. 눈물.

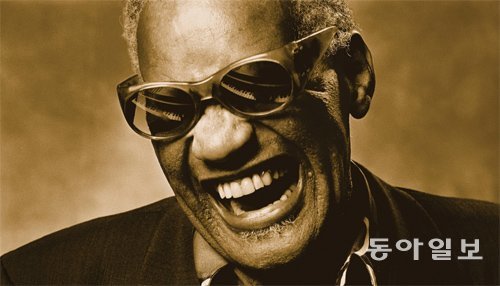

#111 Ray Charles ‘Drown in My Own Tears’(1956년)

1950, 60년대에 그가 리듬 앤드 블루스와 가스펠송, 재즈와 블루스의 요소를 두루 섞어 만들어낸 신선한 노래들이 음악사를 바꿨다. 솔의 탄생을 이끌었다. ‘히트 더 로드 잭’ ‘아이 갓 어 우먼’ ‘왓드 아이 세이’ 같은 흥겨운 노래로 유명한 그의 삶의 화성은 마이너(minor)투성이였다.

흑인에 대한 차별이 극심하던 시절에 태어났다. 네 살 때 동생이 눈앞에서 익사하는 걸 지켜봤다. 평생 악몽에 시달렸다. 일곱 살 때 시력을 잃어 일생 동안 앞을 보지 못했다. 열 살에 아버지를, 열다섯 살에 어머니를 잃었다.

‘아이 캔트 스톱 러빙 유’ ‘조지아 온 마이 마인드’부터 ‘메스 어라운드’ ‘언체인 마이 하트’까지 폭넓은 감성을 관통한 찰스의 별명은 ‘∼의 황제’ ‘∼의 전설’이 아니라, 그냥, ‘천재(genius)’다. 명곡 ‘왓드 아이 세이’(1959년)는 콘서트 현장에서 레퍼토리가 바닥나자 즉흥으로 만든 노래였다. 내 주변의 재즈 평론가도, 힙합 평론가도 레이 찰스의 특별 음반 소장을 자랑한다. 그가 끼친 영향, 그를 향한 음악계의 경의와 사랑의 넓이는 상상을 초월한다.

‘눈이 빠지도록 운다’는 말이 있다. 찰스는 어린 시절 끝없이 눈물(또는 고름)을 흘린 끝에 시각장애인이 됐다. 헨리 글로버(1921∼1991) 원곡의 ‘드라운 인 마이 오운 티어스’를 부를 때, 찰스는 어떤 생각을 했을까. 세월호 참사와 지방선거를 둘러싸고 정치인의 눈물이 입방아에 올랐다. 눈물을 즙에 비유한 패러디도 나왔다.

즙은 짜야 나오지만 눈물은 강처럼 흐른다. 때로 호수가 된다. 그 깊고 어두운 곳에서 스스로 몸을 띄우느냐, 가라앉고 마느냐는 오직 자신에게 달렸다. 이왕 울 거면 펑펑 우는 게 낫다. 밀도 높은 눈물을 예술처럼 쏟아내는 게 낫다. 내 몸뚱이의 비중보다 더 진하게, 시원하게, 죽도록.

임희윤 기자의 싱글노트 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

콜린 마셜 한국 블로그

구독

-

우리 동네 응급실

구독

-

발리볼 비키니

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[임희윤 기자의 싱글노트]손에 손잡고 월드컵!](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/06/16/64304325.2.jpg)

댓글 0