서울 통인동 시인 ‘이상의 집’ 개보수 프로젝트 4년만에 완성

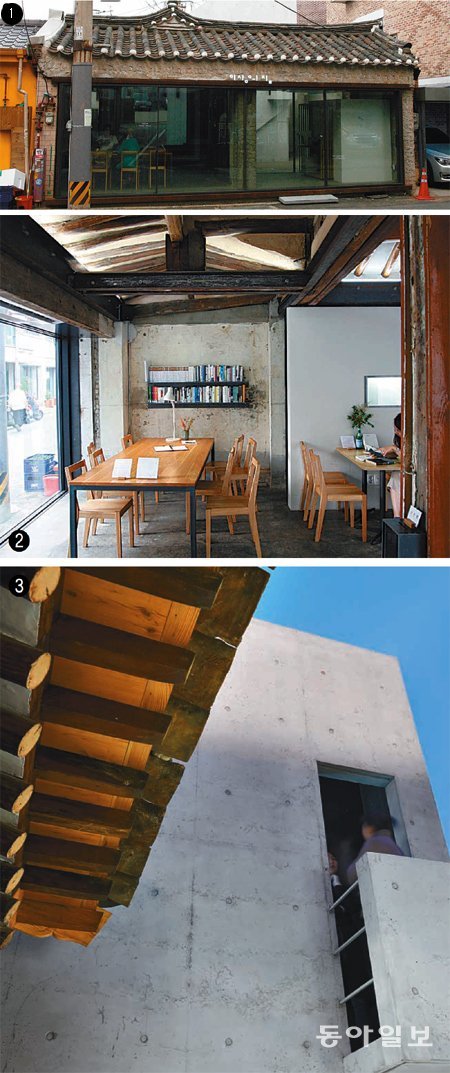

경복궁역 2번 출구. 자동차 소음을 뒤로하고 통인동 자하문로를 오른다. 소음이 멀어질 즈음 은행 뒤편 비스듬히 열린 골목으로 접어든다. 오십 보쯤 골목길을 밟아 가면 오른편에 한옥 지붕을 남겨 얹은 통유리 벽이 보인다. 유리문을 밀고 들어간 43m² 작은 공간 가득 한 사람의 이미지가 오롯하다. 80여 년 전 여기 머문 집주인, 작가 이상(李箱·본명 김해경·1910∼1937)이다.

유리문 위에 ‘이상의 집’이라는 명패를 올렸지만 지금 남은 한옥 골조는 이상이 거주한 집은 아니다. 이곳은 작가가 짧은 생애를 보낸 집터의 일부다. 그의 작품을 사랑하는 여러 건축가와 디자이너가 모여 건축가이기도 했던 옛 선배를 기리는 공간을 빚어냈다. 명패를 만든 이는 그래픽디자이너 안상수 씨(62)다. ‘안상수 체’로 유명한 그는 ‘타이포그래피적 관점에서 본 이상 시에 대한 연구’로 박사학위를 받았다.

이상을 기억하기 위해 마련한 비영리 공공 문화공간이지만 작가를 직설적으로 설명하는 요소는 제한됐다. 그의 작품과 관련서적 100여 권을 꽂아둔 두 칸 책장, 1936년 소설 ‘날개’를 실은 잡지 ‘조광’과 시 ‘오감도’를 연재한 1934년 조선중앙일보 사본을 진열한 유리장이 전부다.

“이상은 날기를 꿈꿨지만 결국 마음껏 날아오르지 못했다. 낡은 지붕 너머로 서촌 하늘을 바라보며 작가의 마음을 상상해보는 공간이 되길 원했다. 한옥 내부에서 시작하지만 한옥에 갇히지 않고 밖으로 치고 나가는, 단단하고 역설적인 공간을 구상했다.”

건축가가 공간에 심은 의도를 또렷이 느끼려면 맑은 날 볕 좋은 오후에 찾아가는 것이 좋다. 간소한 진열대보다 방문객의 시선을 잡아끄는 것은 뒤편의 흰색 노출 콘크리트 벽체. 지붕과 보, 나무 기둥만 남은 한옥 골조에 묵직하게 덧대 세운 증축 공간의 외피다. 새 공간과 헌 공간을 잇는 것은 동굴 입구를 연상시키는 회색 철문이다.

육중해 보이지만 뜻밖에 스윽 미끄러지는 철문을 밀고 들어가는 순간, 빛이 사라진다. ‘해가 영영 들지 않는 윗방이 즉 내 방인 것은 말할 것도 없다.’(날개) 외벽과 대조적으로 검게 칠한 콘크리트 계단 통로를 ‘이상의 방’ 이미지로 삼은 것이겠거니 생각할 즈음, 시선 위로 ‘책보만 한 해’가 걸린다.

2010년 시작한 ‘이상의 집’ 프로젝트는 민현식 최욱 신혜원 이소진 장영철 전숙희 등 여러 건축가의 협업을 거쳐 완성됐다. 이상과 직접적 관련이 없는, 건축적 가치도 애매한 기존 한옥의 자취를 없앨 것인가 아니면 살릴 것인가를 두고 논의가 거듭됐다. 이 소장은 “건축가로서 겸손함을 배우는 경험이었다”고 돌이켰다.

“설계를 발전시키는 한편으로 한옥을 보수해 문화강연과 공연 프로그램을 진행했다. 그 과정을 통해 동네 주민들이 가진 공간에 대한 기억과 애착도 살펴야 함을 깨달았다. 특별한 가치가 없다고 보였던 한옥이, 스스로 자신의 운명을 결정해 ‘이상의 집’ 일부로 남았다.”

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0