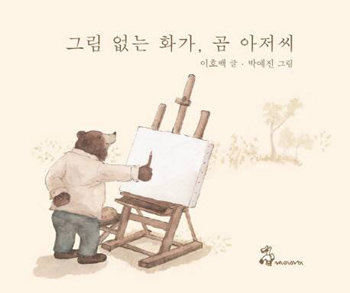

◇그림 없는 화가, 곰 아저씨/이호백 글/박예진 그림·48쪽/1만1000원·재미마주

‘아무것도 안 하고 싶다…’라는 광고가 화제입니다. 유럽 어느 나라에서는 7시간 동안 달리는 기차 창밖 풍경만 보여주는 TV 프로그램이 성공을 거두기도 했습니다. 빠른 사회에 대한 본능적인 저항일까요.

이 책을 보는 느낌이 그렇습니다. 화가라면서 그림을 그리지 않다니. (목표 지향적인 학부모라면, 자기 아이들에게 안 보여 줄지도 모르겠군요.) 첫 장을 넘기면, 곰 아저씨가 등장합니다. 오늘은 그림을 그리기 좋은 날이라는군요. 그런데 ‘찌익!’ 캔버스에 떨어지는 새똥. 직박구리가 배가 아프다네요. 곰 아저씨, 직박구리를 위해 약을 사러 갑니다. 약을 파는 염소를 위해 선반을 사러 가고요, 선반을 파는 족제비를 위해 아이를 돌봐주고 있습니다. 돌아오는 길에 선반을 달아주고, 약을 들고 직박구리를 찾지만 이미 떠나가 버린 뒤. 그렇게 하루가 지나갑니다.

마지막 장, 다음 날 아침입니다. 곰 아저씨는 다시 캔버스를 펼칩니다. 어제는 앞산까지 그릴 수 있다 하더니, 오늘을 먼 산까지 그릴 수 있을 것 같다 합니다. 어제 아무것도 그리지 않은 것 같지만, 어제 만난 이웃들과 많은 그림을 그린 때문이죠.

김혜원 어린이도서평론가

어린이 책 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

주성하 기자의 서울과 평양사이

구독

-

애널리스트의 마켓뷰

구독

-

우아한 라운지

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[어린이 책]뿔뿔이 흩어진 곰돌이네… 함께하는 오늘이 소중해](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/20/130691586.4.jpg)

![[사설]기로에 선 ‘계엄국난’과 탄핵정국… 韓-與-野 정치력 발휘할 때](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130710462.1.thumb.jpg)

댓글 0