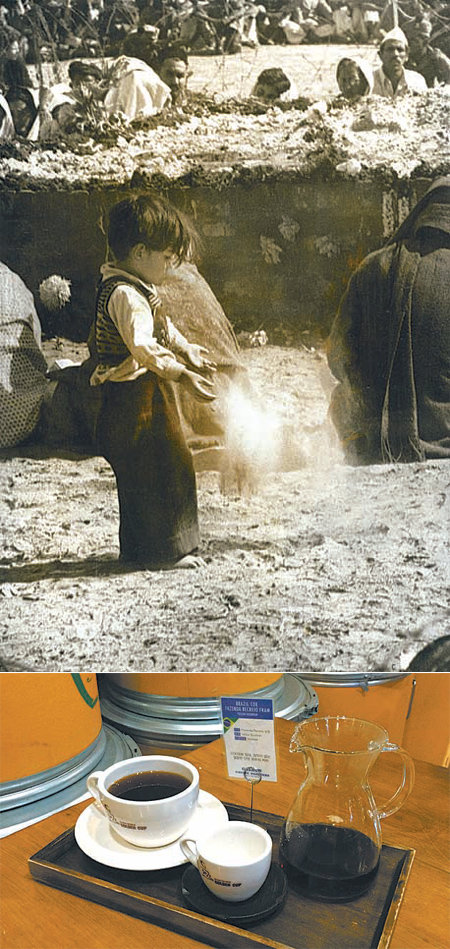

<19>‘매그넘스 퍼스트’ 사진전… 카페 골든컵의 드립 커피

원래는 같은 미술관에서 열리고 있는 다른 전시와 근처 냉면집에 대해 쓸 작정이었다. 현장에서 마음을 바꿨다. 냉면에 대한 얘기는 아무래도 부담스럽다. 개인 취향이 어떤 메뉴보다 극명히 갈린다. 게다가 이미 널리 알려진 체인점이다.

즐겨 찾는 음식점 정보를 가급적 글이나 말로 옮기지 않는다. 열여덟 회를 쓰는 동안 두 번, 어쩔 수 없이 사적인 리스트를 갉아내 활용했다. 두 가게 모두 기사 소재로 다뤄지는 걸 달가워하지 않았다. 요리뿐 아니라 사람이 하는 일에는 대개 일정 시간 안에 뽑아낼 수 있는 질과 양의 한계치가 있다. 먹는 사람이 맛볼 기쁨에 최대한 집중할 때 주어진 상황에서 만들 수 있는 최고의 요리가 나온다. 두 가게는 그 집중력의 한계를 알고 있었다.

원두볶음 역량의 한계가 행여 위태로워질까 걱정하는 질문에 이상훈 사장(46)은 “아직 괜찮다”고 답했다. 그는 영어학원에서 토플을 가르치다가 5년 전 커피원두 도매업자인 형의 친구를 통해 이 길로 들어섰다. ‘커피 고수’라는 이들의 수업을 부지런히 찾아다녔지만 교본의 기술을 기계적으로 주입하는 데 실망해 미국 시카고로 떠나 미국 3대 스페셜티 카페 중 하나인 카운터컬처에서 실습했다.

이 사장만의 비결 같은 건 없다. 수입 가능한 원두 중 가장 좋은 것을 들여와 정성껏 볶는다. 맛있는 생맥주의 비결만큼 간단하다. 맥주 꼭지를 매일 깨끗이 닦고 전날 남은 맥주를 남김없이 버리는 것. 실제로 그렇게 하는 가게는 찾기 어렵다. 커피도 마찬가지다. 식으면 더 맛있는 골든컵의 커피는 밤새 기계를 응시하며 쭈그려 앉아 원두를 볶는 이 사장의 노동이 만든 결과물이다. 1, 2초 아차 집중을 놓친 사이 원두는 망가진다. 가급적 대용량 기계를 쓰지 않고 작은 용량으로 여러 번 나눠 볶는다. 당연히 생산량에 한계가 있다.

8월 15일까지 서울 송파구 한미사진미술관에서 열리는 ‘매그넘스 퍼스트’전은 보도사진가 에이전트 ‘매그넘 포토스’의 1950년대 오스트리아 순회전 흑백사진 자료를 복원해 선보이는 전시다. 위층 전시실에는 주목받는 젊은 작가 세 명의 기획전이 진행 중이다. 촬영과 인화 방법은 후자가 세련됐다. 하지만 밀도는 아래쪽에 비할 바 아니다. 사진의 원재료는 현장이다. 좋은 재료는 찰나의 파편에 묻어 스쳐간다. 최고의 재료를 부여잡기 위해 사진작가가 할 수 있는 건 뭘까. 현장에 계속 머물며 눈을 떼지 않는 방법뿐이다. 결과는 1, 2초에 갈린다.

손택균 기자 sohn@donga.com

미술관 옆 식도락 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

광화문에서

구독

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[미술관 옆 식도락]와인과 한식-줄무늬 조각 예술… 굽힘없는 소신이 빚은 맛과 멋](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/08/12/72998436.2.jpg)

![“통증, 원인 질병에 따라 치료제도 달라”[베스트 닥터의 베스트 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130695200.1.thumb.jpg)

댓글 0