[광복 70년/신흥무관학교 발자취를 따라]

<上>우당-범정의 후손 ‘독립투사 3500명 양성’ 요람을 찾다

《 “내가 신흥무관학교 출신이야.”

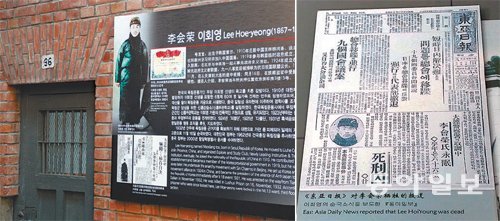

최근 개봉한 영화 ‘암살’에서 의열단원 속사포가 일본군 총탄에 맞아 숨지기 직전 저격수 안옥윤에게 건넨 마지막 대사다. 영화에서 속사포가 신흥무관학교 출신임을 여러 차례 강조한 건 그만큼 자부심을 갖고 있었다는 의미다. 실제로 신흥무관학교는 항일 무장투쟁의 전초기지로 청산리, 봉오동 전투를 승리로 이끈 독립군 주요 간부들을 대거 양성했다. 올해 광복 70주년, 신흥무관학교 설립 104주년을 맞아 신흥무관학교를 세운 우당(友堂) 이회영 선생(1867∼1932)의 손자인 이종찬 전 국가정보원장과 당시 입학생들을 비밀리에 만주로 인솔한 범정(梵亭) 장형 선생(1889∼1964)의 손자 장호성 단국대 총장이 역사적 현장을 찾았다. 이번 답사는 단국대 동양학연구원과 우당기념사업회가 주관하고, 국가보훈처와 본보가 후원했다》

광활한 만주벌판을 한참 달리자 야트막한 야산 앞으로 물을 댄 너른 수전(水田)이 펼쳐졌다. 수전은 밀을 주식으로 하는 중국인들이 논을 일컫는 말. 만주에서 수전이 넓게 자리 잡은 곳은 십중팔구 조선족 거주지다. 햇볕에 반짝이는 논과 산이 함께 어우러져 한국의 시골 풍경을 방불케 했다.

인적이 드문 입지는 일본군의 눈을 피해 교직원과 학생들이 자급자족하기에 최적의 장소였다. 학교가 들어선 1911년 이곳에서는 40명의 1기 입학생이 구국의 신념으로 낮에는 농사와 군사훈련을, 밤에는 공부를 했다. 앞서 우당 이회영 선생을 비롯한 신민회원들은 국권피탈(경술국치) 직후인 1910년 7월 “일제에 점령당한 조국에서 항일투쟁은 한계가 있다”고 보고 만주 땅을 뒤져 이곳을 항일 투쟁기지로 택했다.

조선시대 일곱 정승을 배출한 명문가 후손인 우당은 나머지 다섯 형제를 설득해 60명의 식구들을 이끌고 1910년 중국으로 망명을 떠났다. 우당은 이때 정리한 40만 원(현 가치로 600억 원)의 막대한 가산을 학교 운영에 모두 쏟아부었다. 여섯 형제 가운데 광복의 감격을 누린 사람은 이시영 초대 부통령밖에 없다. 우당은 일본군에게 고문을 당해 숨졌고, 나머지 형제들은 병들거나 굶어 죽었다. 한국 근현대사에서 노블레스 오블리주의 표본이었다.

이들의 희생 덕에 신흥무관학교는 약 10년 동안 3500명에 달하는 독립투사를 길러냈다. 졸업생들은 만주와 중국 본토로 흩어져 의열단과 서로군정서, 북로군정서, 광복군 등에 소속돼 일제에 맞서 싸웠다.

동북공정 이후 중국 당국은 민족주의 움직임에 지극히 민감하다. 몇 해 전에는 하니허(哈泥河)에 세워진 신흥무관학교 기념비가 철거되기도 했다. 학교 설립 당시에도 현지인들의 텃세는 만만치 않았다. 주민들의 반발로 교사를 세울 땅을 살 수가 없어 우당은 베이징까지 찾아가 권력 실세였던 위안스카이의 허락을 받아야 했다. 의심어린 눈초리의 주민들을 의식해 학교 이름도 처음에는 신흥무관학교가 아닌 ‘신흥강습소’로 지었다.

다음 날 찾은 랴오닝(遼寧) 성 선양 시 둥쑨청(東順城) 가도 신흥무관학교의 고난이 담긴 곳이다. 전날 방문한 싼위안푸와 달리 고층빌딩이 즐비한 도심에 자리 잡은 둥쑨청 가에는 범정이 평양에서 데려온 청년들을 중간 전달책에게 인계한 비밀거점이 있었다. 입학생들은 위험을 무릅쓰고 서울에서 평양, 단둥, 선양을 거쳐 신흥무관학교로 이어지는 대장정을 통과해야만 했다. 한시준 단국대 교수는 “선양 둥쑨청 가는 1910년대에도 상점이 밀집해 있어 혼잡한 틈을 타 일경의 감시를 피할 수 있었다”고 설명했다.

범정의 역할은 여기서 그치지 않았다. 신흥무관학교에서 160km 떨어진 지린(吉林) 성 판스(磐石) 시 옌퉁산(烟筒山) 진에는 그가 경영한 정미소 터가 있다. 범정은 쌀을 판 돈으로 군자금을 마련해 독립군에 전달했다. 현재는 대로변 안쪽의 상점들 사이에 휑한 공터로 남아있다. 범정의 독립군 활동을 알아챈 일본군이 정미소를 불태웠기 때문이다.

답사단은 당시 정미소를 불태운 일본군 수비대 건물도 찾았다. 초소와 관사, 취조실 등으로 구성된 건물 4개동이 원형을 유지하고 있었다. 현지에서 만난 중국인은 “당시 일본군이 수많은 한국인과 중국인을 여기서 잔인하게 고문하고 죽였다”며 “아직도 주민들 사이에선 ‘사형장’ 혹은 ‘공동묘지’로 불린다”고 전했다.

만주 독립운동사에 조예가 깊은 배재수 전 해룡진소학교 교장은 “중국 공산당은 1927년 이후에야 동북지역에 진입했고 만주에서 항일투쟁은 한국인들이 먼저 시작했다”고 강조했다.

뤼순 감옥에서 참배를 마친 답사단이 버스에 오르자 누군가 힘찬 행진곡풍의 ‘독립군가’를 틀었다. 한 치 앞도 보이지 않던 일제강점기, ‘계란으로 바위치기’라고 했던 독립운동에 나선 선각자들의 뜨거운 마음이 가사에 오롯이 담겨 있었다. ‘원수들이 강하다고 겁을 낼 건가/우리들이 약하다고 낙심할 건가/정의의 날쌘 칼이 비끼는 곳에/이길 이 너와 나로다/나가! 나가! 싸우러 나가!’

류허·선양·다롄=김상운 기자 sukim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/이정은]부정선거 의혹이 키운 혐중… 외교 부담만 커진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049864.1.thumb.jpg)

댓글 12

추천 많은 댓글

2015-08-10 09:34:05

현재 정치하는 분들 가느다른 희망밖에 보이지 않았지만 '독립'이라는 글자에 자신과 가족 모두를 건 이분들을 존경하고, 이분들의 민족을 위한 마음을 헤이라고 실천해주시기바 랍니다. 그럴 자신없으면 모두 물러나기 바랍니다.

2015-08-10 07:17:46

한민족은 유사이래 수많은 이민족과의 투쟁의 역사였다. 조선조에만 수많은 외침이 있었다, 한반도에 살아남았다는 사실 자체가 외침과의 투쟁에서 크고 작은 공을 세웠다는 증거다. 국난의 와중에서 목숨을 초개같이 버리고 나라를 구한 조상을 둔 가문이 얼마나 많겠는가?

2015-08-10 09:54:26

무관학교 출신 독리군을 잡으러다니던 다까끼마사오는?