서울대미술관서 9월 20일까지 기증작품展 여는 신옥진 부산공간화랑 대표

“거절합니다. 모두 나라에 기증해 누구나 무료로 볼 수 있도록 할 겁니다.”

올해 초 국내 개봉한 영화 ‘미스터 터너’에서 영국 화가 조지프 말러드 윌리엄 터너가 부유한 수집가의 제안을 물리치는 장면이다. 마이크 리 감독은 두 인물의 대화에서 “취미를 위해 아낌없이 지출한다”고 자랑하는 수집가의 오만을 꼬집었다.

“왜 소장품을 기증하느냐”는 질문에 그는 “의미 있는 일, 좋은 일을 하려는 게 아니다. 미술품 기증은 내 삶의 투쟁이자 개척 작업”이라고 답했다.

“젊었을 때 유럽 미술관을 구경하다가 중요한 작품이 대부분 개인 기증품인 걸 알았다. 막연히 멋있다 생각했던 일을 나이 들어 시작했지만 시간이 꽤 흐른 지금도 처음과 마찬가지로 힘겹다. 우리 사회에는 기증 문화가 없다. 작품 기증 의사를 밝히면 17년 전과 똑같이 ‘저의’를 의심하는 질문을 받는다. 어떤 공무원은 ‘출마하려는 것 아니냐’고 묻더라.”

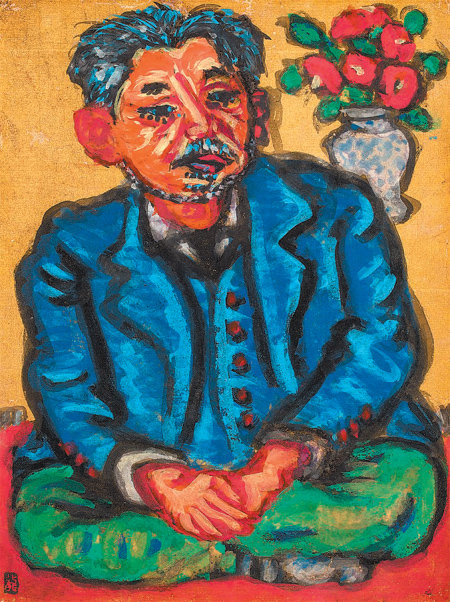

“몇 시간 뒤 박 작가 사모님이 전화로 노발대발했다. ‘나 없는 새 몰래 와서 안 팔 그림을 가져갔다’는 거다. 별수 있나. 도로 갖다 드렸는데 돈은 안 돌려주더라. 몇 달 뒤에야 다시 그림을 주며 ‘절대 어디 되팔지 말라’고 다짐을 시켰다. 결국 팔지 않고 이번에 기증했으니 나는 약속 지킨 거다.”

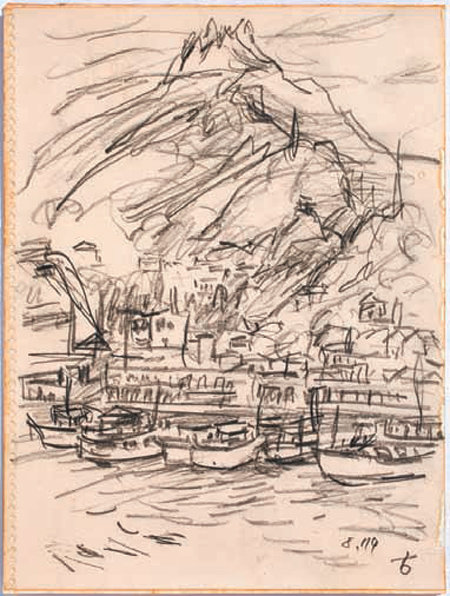

박수근 장욱진 이응노 등 한국 작가 외에 우메하라 류자부로, 후지타 쓰구하루 같은 일본 작가의 서양화도 다수 포함됐다. 신 대표는 “그 시대 일본 서양화를 적잖이 모은 것 역시 내 오기의 결과물”이라고 말했다.

“한국 1세대 서양화가는 대부분 유럽에서 공부한 일본 작가의 영향을 받았다. 자존심 때문인지 국내 작가에게 영향을 준 흔적이 뚜렷한 일본 서양화가의 작품은 풍성하게 소개되지 못했다. 감춰진 사실을 들춰내 알리고 싶었다.”

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0