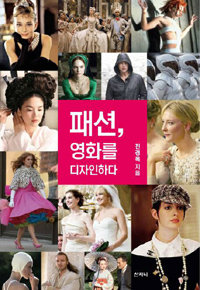

◇패션, 영화를 디자인하다/진경옥 지음/320쪽·산지니·2만 원

18일 마지막 편(4편)이 개봉하는 영화 ‘헝거게임’ 시리즈는 패션에 힘 준 시리즈로도 유명하다. 알렉산더 매퀸의 디자이너 세라 버튼, 한국 디자이너 정욱준 등 유명 디자이너 여럿이 참여했다. 주인공 캣니스가 캐피톨의 지배에 대항하는 리더로 성장해가는 이야기에서 등장인물의 의상은 인물의 성격이나 지위는 물론 심리 변화까지 보여주는 도구였다.

영화 속 패션은 때론 신드롬을 낳기도 한다. 메릴린 먼로가 ‘7년 만의 외출’에서 선보인 홀터넥 드레스가 대표적이다. 몸매를 드러낸 의상에 섹시한 걸음걸이의 먼로는 단숨에 섹스심벌로 부상했고, 보수적이던 미국 사회 분위기를 환기시키는 역할까지 했다. 영화 속 의상은 나아가 영원한 고전이 되기도 하는데, ‘티파니에서 아침을’에 오드리 헵번이 입고 나온 블랙 미니 드레스나 ‘이유 없는 반항’에서 제임스 딘이 소화한 붉은 점퍼와 청바지가 대표적이다. 이 때문에 실제 패션 디자이너가 영화 의상에 참여하거나 영화 속 의상을 재해석해 대중적인 브랜드에서 판매하는 사례도 늘고 있다.

시대상을 알려주는 가장 좋은 도구가 의상인 만큼 책에 나오는 영화 중에는 시대극이 많다. 대부분은 철저한 고증을 거치지만 완성도를 위해 ‘영화적 선택’을 하는 경우도 있다. ‘브레이브하트’가 단적인 예다. 극중 멜 깁슨이 입은 킬트는 당시에는 아예 존재하지 않았던 의상이고, 푸른색 칠을 한 얼굴은 오히려 현대 축구팬의 모습에 가깝다.

이새샘 기자 iamsam@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]公기관 57곳 수장 공백, 6개월 이상도 24곳… 사업-인사 올스톱](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130522418.1.thumb.jpg)

![[사설]트럼프 측근 “반도체 보조금 부적절”… 삼성·SK 9.5조 떼이나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130522434.1.thumb.jpg)

댓글 0