김환기 기획전 ‘선·면·점’

그림 값은 화가가 죽고 나야 오르는 걸까.

김환기 화백(1913∼1974)의 사후 발간된 산문집 ‘그림에 부치는 시(詩)’에는 ‘그림 안 파는 이야기’란 제목으로 1955년 3월 쓴 글이 실려 있다.

“나는 그림을 팔지 않기로 했다. 팔리지가 않으니까 안 팔기로 했을지도 모르나 어쨌든 안 팔기로 작정했다. 두어 폭 팔아서 구라파 여행을 3년 할 수 있다든지 한 폭 팔아서 그 흔해 빠진 고급 차와 바꿀 수 있다든지 한다면야 나도 먹고 사는 사람인지라 팔지 않을 수 없을 거다. 그러나 어디 미치지 않고서야 그럴 인사가 있기를 바라겠는가.”

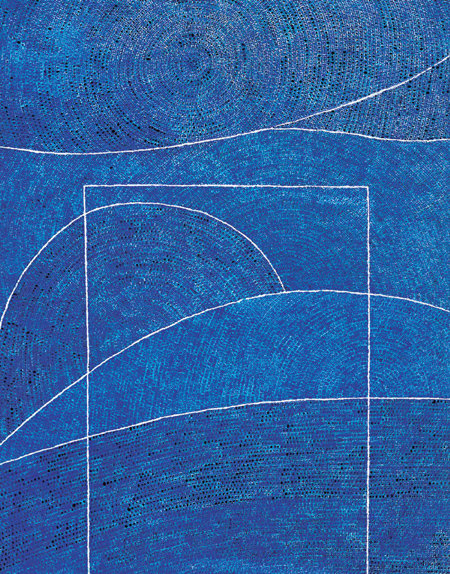

2016년 1월 10일까지 서울 종로구 현대화랑에서 열리는 김환기 화백의 기획전 표제는 ‘선·면·점’이다. 김 화백은 1963년 브라질 상파울루 비엔날레에서의 경험을 계기로 미국 뉴욕으로 떠나 소재의 형태를 버리고 선, 면, 점만 남긴 작품을 그리는 데 몰두했다. 하지만 이때의 그림은 그의 생전에 잘 팔리지 않았다.

병원에서 죽음을 맞기 직전 그린 2층 전시실의 면직캔버스 유채화들은 온통 우울한 잿빛이다. 반지하 작업실 바닥에 종일 엎드린 채 점점의 번짐을 하나하나 반복해 둘러 채워가며 견뎌낸 육체의 고통이 어렴풋이 전해진다. 이른 죽음을 예감한 듯한 이 시기 김 화백의 일기에서도 캔버스와 마찬가지로 맑고 깊은 바다를 닮았던 푸른빛이 서서히 걷혀갔다.

“서울을 생각하며 오만가지 찍어가는 점. 어쩌면 내 마음 속을 말해 주는 걸까.”(1970년 1월 8일)

지기지우 김광섭의 시 ‘저녁에’의 마지막 구절을 제목으로 가져다 쓴 것으로 유명한 1970년작 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’ 등 1960년대 이후 작품 22점을 선보인다. 관람료 3000∼5000원. 02-2287-3591

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![최고 12도 포근한 일요일…월요일부터 ‘입춘 한파’ 온다 [날씨]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130949450.1.thumb.jpg)

댓글 0