여인 ― 서경온(1956∼)

첫눈에 반해 뜨겁던 눈길에

뚝뚝 떨어져 내리던 모란꽃잎을

푸른 치마폭 가득히

받아 안으신 그대

천년이 하루 같은

벅찬 기다림으로

구름을 좇아 학이 날아가는

흰 저고리 가슴속

고운 아미 숙인 참한 걸음새로

물 길러가시던

고려의 여인

잘록한 허리, 가녀린 아리따움

바라만 보아도 입술 타는 목마름이

절로 가시는

눈빛으로 건네는 말

이 고요 속에서도

그대 청아한 음성

여전히 들리는구려.

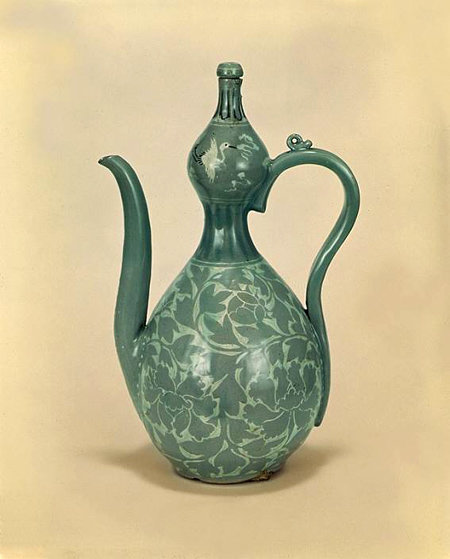

어느 하늘의 입김으로 피어난 한 떨기 꽃인가. 너울너울 피리 불며 날아든 목이 긴 학인가. 아니면 궁실에서 곱게 자란 어느 제왕의 따님인가. 필시 고려에 태어나서 나라님 수라상에 올리는 그릇 굽는 도공이 되어 고운 흙을 주무르다가 담장에 열리던 조롱박이 생각나서, 어머니 그 표주박으로 항아리 술을 뜨시던 손길이 생각나서 또는 첫사랑 가시내의 가는 허리랑 아랫도리가 생각나서 ‘청자 상감모란무늬 표주박모양 주전자’(국보 116호)를 빚어냈으리라.

치성을 드리고 가마에 불을 때서 마침내 어느 별이던가 해와 달의 품속이던가. 아장아장 걸어 나오니 오, 천지신명이시여, 나라님 불로장생주 담아 올리는 표주박 한 덩이 이제야 구워냈사옵니다. 춤추며 절하며 기뻐했으리라.

누가 저 고려청자의 모든 것을 다 담아낸 이 하늘손의 작품에 함부로 붓을 대리오. 첫눈에 저와 같다 느꼈을까 여류시인이 일컬어 ‘여인’이라 이름하고 ‘첫눈에 반해 뜨겁던 눈길에/뚝뚝 떨어져 내리던 모란꽃잎을/푸른 치마폭 가득히/받아 안으신 그대’라 이르노니 이 여인 부끄러워 볼우물 짓는 듯하구나.

이근배 시인·신성대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[이근배의 神品名詩]바위의 말](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/01/20/76011682.2.jpg)

댓글 0