<3> 초반에 무너진 3국

1, 2국 때와는 달리 대국장에 들어갈 때 딸과 함께 가지 않았다. 나도 모르게 내 표정에 힘든 기색이 드러나는 걸 딸에게 보여주기 싫었다.

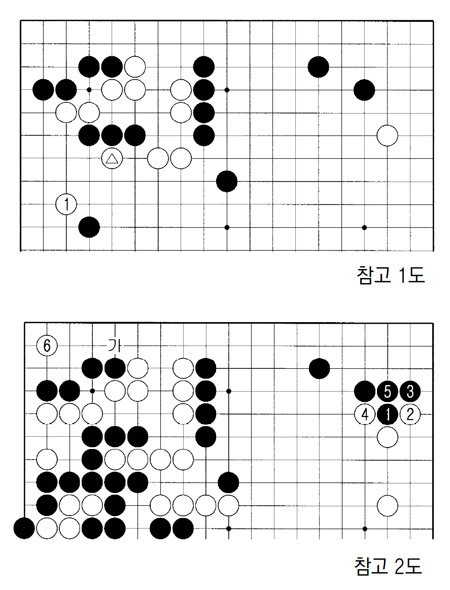

문제는 역시 부담감이었다. 그 때문에 나는 초반부터 잘못된 길을 걸어갔다. 좌상에서 전투가 벌어졌고 알파고의 수순은 숨이 막힐 정도로 정확했다. 특히 참고 1도처럼 백 ○를 기준으로 볼 때 밭전자 행마인 백 1(실전 백 32)은 나도 상상하지 못했다. 좋은 수였다.

3국은 평소 내 바둑이 아니었다. 심리적 압박감에 실력 발휘도 못하고 무너졌다. 그래서 인터뷰 때 ‘이세돌이 진 것이지, 인간이 진 것이 아니다’라고 말했다.

그러나 알파고와 세 판을 두면서 특유의 습성을 상당 부분 파악해 무엇이 필요한지 알게 됐다. 또 이번 대결이 내 패배로 끝났다는 점이 오히려 마음을 편하게 해줬다. 더구나 4국은 내가 유리한 백번이었다. 밖에서는 0-5의 패배를 점치는 목소리가 많았지만 나는 이제야말로 승리할 수 있다는 자신감이 생기기 시작했다.

정리=서정보 기자 suhchoi@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![왜 눈이 오고 나면 한파가 몰려올까[이원주의 날飛]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130695861.1.thumb.png)

댓글 0