한국에서 괴담의 역사는 유구하다. 낯선 것과 대면할 때 괴담은 극성한다. 불안과 공포의 반영이다. 현실을 정면 돌파할 힘이 없을 때 번식한다. 100여 년 전부터만 보아도 괴담은 도처에 무성하다.

근대로 접어든 한국인이 가장 충격적으로 맞닥뜨린 것 중 하나가 전차였다. ‘번갯불을 잡아먹고 달리는 괴물.’ 전차를 처음 대면한 서울 사람들의 반응이었다. 미국인이 들여온 이 미제 괴물은 낯설고 괴상한, 그래서 두려운 존재였다. 집채만 한 덩치에 금속성 질감의 물체가 동물처럼 질주하는 광경은 그럴 만도 했다. 번개처럼 쇠줄을 타고 전차로 흘러드는 전기 또한 난생처음 접하는 괴물이었다. 전차 안에는 번갯불이 가득해 가까이 가면 타죽는다는 소문이 자자했다. 마침내 전차에 치여 사망하는 초유의 사고에 접하자 선로를 가로막고 돌을 던지며 이 괴물을 뒤엎어 부수고 불태우는 시위가 벌어졌다. 그렇게 한국인은 20세기로 진입하는 문턱을 넘었다.

전차에 이어 등장한 전화기와 라디오 역시 첫 대면은 경계심이었다. 보이지 않게 그들을 움직이는 전기자기파는 귀신과 동격이었다. 전기와 무관한 자전거조차 처음 보는 이들에게 두려움을 주었다는 이야기는 지금 사람들에게 그 자체로 괴담처럼 들릴지 모른다.

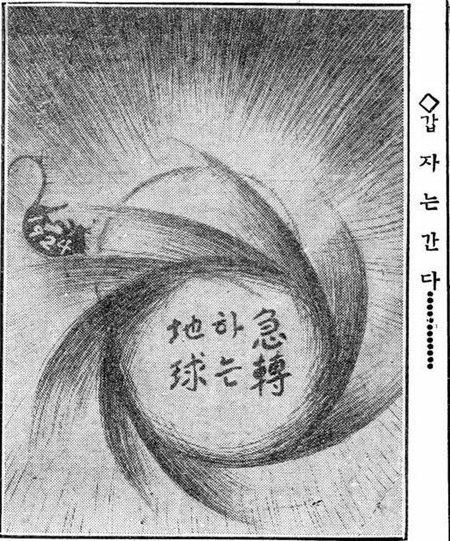

‘조선의 주술적 정치 예언서라는 정감록, 거기 쓰인 온갖 설은 조선인의 심리를 많이 동요케 하였다. 오래 전래되어 온 이 비결이 세인의 입에 자주 오르내리게 되면서부터 조선의 왕정이 끊어지고 조선의 역사가 끝나게 되었다.’(동아일보 1924년 12월 31일자)

괴담이 고개를 드는 시절은 그만큼 위태로운 세상이라는 뜻인가. 송년 시평은 덧붙인다.

‘조선의 정치는 비밀정치였고 사회도 비밀사회였다. 감추는 것이 많은 정치로써 외세에 대항코자 하던 비밀정치는 그 비밀이 드러나자 끝장났다. 빈약한 내막을 누설치 아니함으로써 유지코자 하던 조선 사회는 그 내용이 탄로 나자 파탄 났다.’

‘혼돈과 분잡. 이것은 지금 우리 조선사회의 모습이다. 더할 수 없는 착란상태에 빠졌다. 이 절박한 지경에서 한 발짝만 잘못 디디면 영원히 만회치 못할 파멸이 있을 뿐이다. 그 이면에 잠재하고 있는 무능력 무인격의 불온한 움직임 때문이다. 그들은 항상 입으로는 여러 가지를 부르짖으며 정의를 역설하는 거짓 탈바가지를 꾸며 쓰고 허위 기만 등으로 사사로운 이익을 채움에 급급한다.’

식민지하에서 조선시대를 방불케 하는 당파싸움이 괴담과 요설로써 재연되고 있다는 탄식이다. 1년 반 뒤 사설은 다시 강조한다.

‘괴담으로 현대 과학을 부인한다면 이는 현대문명에 반역하는 것이다. 현대문명은 비록 결함이 많지만, 과학발전에 따르는 결점을 꼬투리 잡아 현대의 문명 전부를 부인하거나 과학의 보급을 방해한다면 이는 현대인의 상식으로는 용서할 수 없는 죄라 할 것이다.’(1926년 5월 17일자)

90년도 지난 날들의 기록은 지금 미지의 문명과 만나 허깨비와의 싸움 같은 괴담으로 허송하는 한국에 시차를 뛰어넘는 자화상을 비춰주는 듯하다.

박윤석 역사칼럼니스트·‘경성 모던타임스’ 저자

박윤석의 시간여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아경제가 만난 사람

구독

-

오늘과 내일

구독

-

기업 한류, K-헤리티지로

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[박윤석의 시간여행]80년전 미국의 전당대회](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/07/25/79381824.1.jpg)

댓글 0