조각가 故김종영 특별전 ‘조각가의 아내’

“나는 결코 실망하지 않소. 우리의 사랑과 건강이 있는 한 생활의 괴로움은 얼마든지 해결해 나갈 자신이 있소이다. 긴 한평생에 어려운 고비를 당하지 않는 사람은 세상에 없을 것이오. 물질적인 것보다도 훨씬 심각한 비극과 고통이 얼마든지 있소.”

11월 16일까지 서울 종로구 김종영미술관에서 열리는 특별기획전 ‘조각가의 아내’ 지하 전시실에 걸린 김종영 작가(1915∼1982)와 부인 이효영 씨(95)의 43년 전 흑백사진 곁에 적힌 글이다. 원고지에 세로로 내려 쓴 서간 일부를 인용했다.

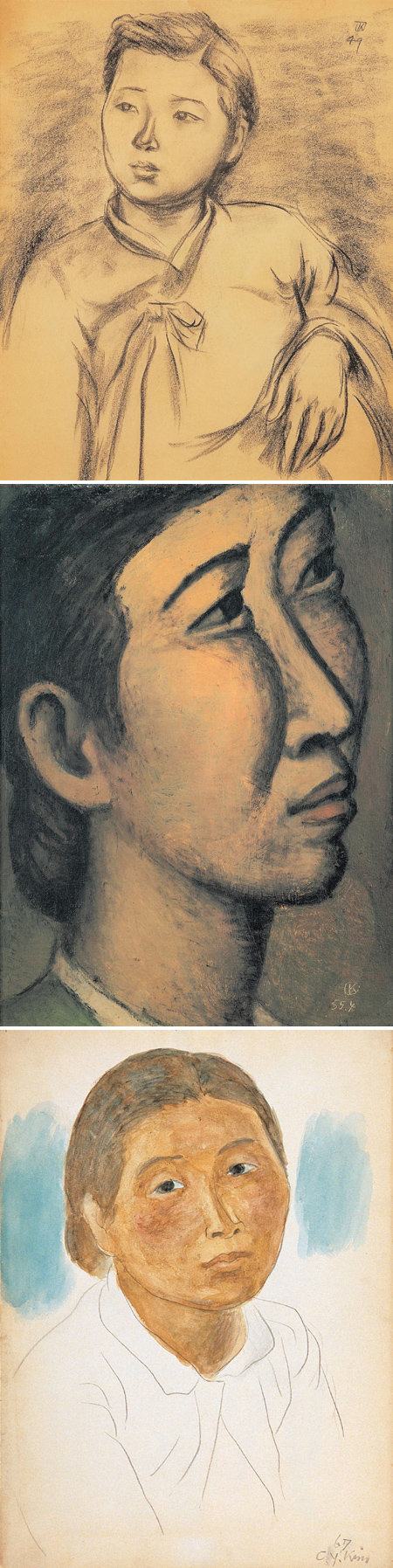

이번 전시에서 선보이는 조각과 드로잉 38점은 대부분 한 여성의 모습을 표현하거나 그 이미지를 모티브 삼아 빚은 반추상 작품이다. ‘부인상’이라고 이름 붙인 것은 7점뿐이지만 거의 모두 이 씨를 모델로 삼았거나 그 윤곽으로부터 발전시킨 작업임을 짐작할 수 있다.

1941년 12월 “밥과 옷만 잘 해주면 그만”이라는 약속을 듣고 혼례를 올린 이 씨는 곧 남편의 작품 모델과 더불어 먹 갈고 붓 세척하는 조수 역할까지 하게 됐다. 이 씨는 “첫애 가졌을 적에 전신이 아파 죽겠는데 모델 서라고 시키면서 ‘내 예쁘게 그릴게’ 아기 다루듯 달랬다”고 회고했다.

이 씨를 모델로 삼은 드로잉 이미지는 세월의 흐름에 따라 전혀 다른 사람 얼굴인 듯 큰 폭의 변화를 보였다. 임신했을 때와 갓 태어난 첫아이를 안은 아내의 모습을 담은 1940년대 그림은 선과 형체 모두 둥글둥글 곱다. 10여 년이 지나 비스듬히 옆모습을 바라보며 그어 나간 스케치 윤곽에는 어느덧 깊게 파인 광대주름이 강조됐다. 1960년대 말 그린 얼굴 윤곽에는 애써 무심한 듯 외면한 미안함과 애잔함의 흔적이 배어 있다. 수채 물감으로 칠한 얼굴빛이 가을 곡식처럼 짙다.

박 실장은 “아내를 모델로 삼은 작가의 젊은 시절 구상 작업이 어떻게 말년의 추상 조각으로 변화해 갔는지도 아울러 짚어볼 수 있을 것”이라고 했다. 02-3217-6484

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0