번역본 책 디자인 어떻게

“시각적 요소는 항상 문화적, 경제적, 사회적 흐름 속으로 가라앉는다. 어디에서나 통용될 수 있는 레이아웃을 기대하는 건 불가능하다.”

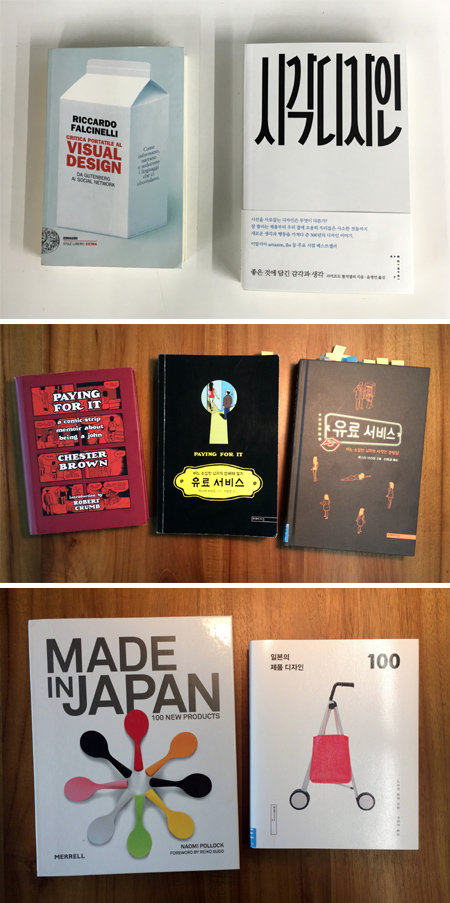

지난달 출간된 ‘시각디자인’(홍디자인)은 책 서두에 기술한 이 내용을 스스로 책 편집디자인을 통해 실증한다.

이탈리아에서 2년 전 발표된 원서 ‘비주얼 디자인에 관한 휴대용 비평 노트’의 표지는 한국어본과 판이하다. 원서 표지 복판의 흰색 종이 우유팩 이미지는 “번지르르한 예술뿐 아니라 냉동식품 포장지, 약국 영수증, 전기요금 고지서도 디자인의 범주에 속한다”는 저자의 강변을 표상한다.

“우유팩 이미지가 유럽 독자에게 전하는 메시지를 한국 독자가 같은 흐름으로 전달받으리라 기대하기 어렵다는 게 번역본 디자이너의 판단이었다. 반대 의견도 있었지만 디자이너 주장에 따랐다. 완성된 표지를 e메일로 전달받은 원작자는 다행히 마음에 들었는지 ‘크게 출력해 스튜디오 벽에 걸어놓겠다’고 했다.”

원작자와 저작권자도 대체로 ‘언어권이 달라지면 책 디자인도 바꾸는 게 낫다’는 견해에 공감한다. 번역 출간 계약을 맺을 때 표지 디자인이나 편집 레이아웃에 시시콜콜한 조건이 걸리는 일은 드물다. 인쇄 전에 최종 편집본 확인과 의견 교환이 이루어질 뿐이다.

종종 예외는 있다. 일본 뮤지션 사카모토 류이치, 건축가 안도 다다오는 저서의 한국어판 출간 과정에서 표지 이미지뿐 아니라 내지 레이아웃에도 꼼꼼하게 간여했다. 지난해 번역된 영국 그래픽노블 ‘거대한 수염을 가진 남자’(미메시스)의 저자인 일러스트레이터 스티븐 콜린스는 번역 과정에서 “내용 전달에 중요한 몫을 하는 한글 서체 디자인을 스스로 해 보겠다”고 나섰다. e메일로 이미지를 주고받으며 의견을 조율한 끝에 결국 주요 서체는 이화여대 디자인대학원 학생들의 작업으로 채웠다.

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0