[유윤종의 쫄깃 클래식感]낭만주의 문호 호프만 소설에서 온 음악들

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

차이콥스키의 발레 ‘호두까기 인형’, 들리브의 발레 ‘코펠리아’, 슈만의 피아노 모음곡 ‘크라이슬레리아나’, 그리고 오펜바흐의 오페라 ‘호프만의 이야기’. 이 네 음악작품의 공통점은 무엇일까요? 우선 엉뚱할 정도로 환상적인 얘기가 펼쳐진다는 점을 들 수 있겠군요. 호두를 깨는 도구가 왕자로 변신한다거나, 사랑을 느꼈던 여인이 알고 보니 인형이었다던가 하는 줄거리를 담았으니까요.

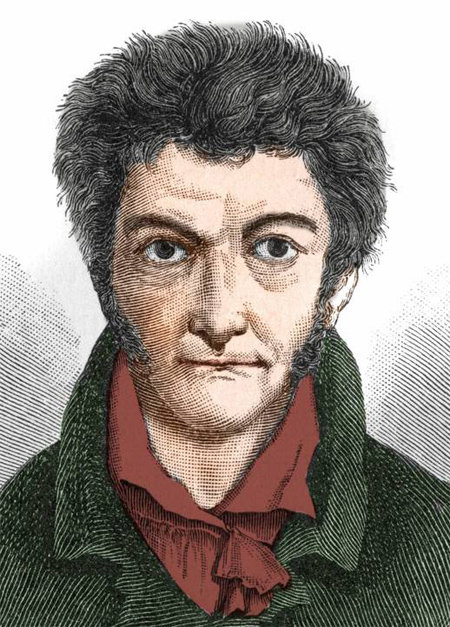

한층 더 구체적으로 이 작품들의 공통점을 들자면, 독일 낭만주의 문호 E T A 호프만(1776∼1822)의 소설에서 소재를 땄다는 점입니다. 호프만은 이른바 ‘요정 낭만주의’ 시대의 대표 문인으로 불립니다. 베토벤의 생애와도 대체로 겹치는 호프만의 시대에는 이웃 나라 프랑스에서 자유 평등 박애로 상징되는 혁명의 기운이 불어오고 있었지만 독일은 완고한 보수적 체제에 머물러 있었고, 답답함을 느낀 지식인과 예술가들이 환상 세계에서 구원을 찾고자 했던 시기였습니다.

발레와 오페라는 무대를 통해 그 내용을 쉽게 확인할 수 있지만, 슈만의 작품인 ‘크라이슬레리아나’가 무엇을 뜻하는지는 음악 팬들이라고 해도 누구나 알지는 못하죠. 여덟 곡의 소품으로 이뤄진 이 작품은 호프만의 소설에 종종 등장하는 ‘크라이슬러’라는 주인공을 표현하고 있습니다. 소설 속 크라이슬러는 음악가로서, 호프만의 ‘또 다른 자아’, 요즘 말로는 그의 ‘아바타’로 불립니다. 실제로 호프만은 작가이면서 음악에 능통해 밤베르크 시의 극장 매니저 겸 이 도시 관현악단의 악장을 지내기도 했습니다. 그런데 이 악단이 지난해 내한하기도 했던 ‘밤베르크 교향악단’은 아닙니다. 오늘날의 밤베르크 교향악단은 제2차 세계대전 이후 설립된 악단이거든요.

오늘(1월 24일)은 환상으로 가득 찬 삶을 살았던 낭만주의 문호 호프만의 241번째 생일입니다.

유윤종 기자 gustav@donga.com

유윤종의 클래식感 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

지금, 이 사람

구독

-

푸드 NOW

구독

-

카버의 한국 블로그

구독

트렌드뉴스

-

1

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

2

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

5

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

“버스 굴러온다” 온몸으로 막은 70대 어린이집 기사 사망

-

8

李 “환율 잘 견디고 있어…우리 정책만으론 원상회복 어려워”

-

9

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

10

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

8

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

트렌드뉴스

-

1

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

2

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

5

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

6

취임 1년도 안돼 ‘명청 프레임’… 불쾌한 李, 정청래 면전서 경고

-

7

“버스 굴러온다” 온몸으로 막은 70대 어린이집 기사 사망

-

8

李 “환율 잘 견디고 있어…우리 정책만으론 원상회복 어려워”

-

9

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

10

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

1

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

-

8

韓은 참여 선그었는데…트럼프 “알래스카 LNG, 韓日서 자금 확보”

-

9

21시간 조사 마친 강선우 ‘1억 전세금 사용설’ 묵묵부답

-

10

장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[유윤종의 쫄깃 클래식感]31일 슈베르트 220회 생일… 그는 과연 불행했을까](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/01/31/82646731.1.jpg)

댓글 0